今回のコラムは、みづほ自動車製作を取り上げました。

みづほ自動車製作所は、オートバイ「キャブトン」のメーカーでした。社長は、内藤正一(ないとうしょういち、1899~1960)氏です。出身は、愛知県中島郡祖父江町です。

内藤正一は、とても優秀な技術者で、戦前からオートバイや四輪自動車を開発し、日本全国にまでオートバイの名前が知られるようにもなりながら、時代の流れを読み間違い、価格戦略に失敗して、会社を倒産させてしまいました。

チームコンサルティングIngIngでは、さまざまな企業の社史を研究しています。戦後10年ほどのオートバイメーカーの戦い方を研究していると、今現在でも「どのような経営方針を取ると倒産するのか」「逆に、どのような経営方針だと事業が継続・成長するのか」という教訓が、本当にたくさん得られることに気づきました。

調べていると、内藤正一は、本当に優秀な技術者で、大型オートバイが好きだったのだなと感じました。そのような人物がなぜオートバイ事業に取り組み、なぜ倒産させてしまったのか。みづほ自動車製作所が活躍した時代背景や倒産理由を探り、何らかの教訓を得たいと思います。

価格戦略をしたいと考えている経営者様、会社の事業規模を大きくしたいとお考えの経営者様の参考になれば幸いです。

みづほ自動車製作所のオートバイの特徴

みづほ自動車製作所のオートバイと言えば、大型車「キャブトン」です。そして、キャブトンに用いられていたマフラーの形状のことを、キャブトンマフラーといいます。この2つの特徴をご紹介します。

大型オートバイのヒット商品「キャブトン」

みづほ自動車製作所が開発したオートバイのブランド名は、戦前から発売され高級で重量感のあるイメージを持っていた「キャブトン」と、戦後にキャブトンのブランドイメージからの脱却を試みた小型オートバイの「みづほ」です。

もともとキャブトンは、オートバイの輸入販売していた大阪市北区鳴尾町(現在の大阪市北区天神西町)の中川幸四郎商店が、1933年(昭和8年)から販売していたブランドでした。

中川幸四郎商店は、もともと輸入オートバイを販売していた商社でしたが、世界恐慌のあおりでオートバイが輸入できなくなりました。そこで、オートバイの部品を国内で調達して自社生産して販売しました。そのオートバイの名称がキャブトンでした。

キャブトンの由来は、「Come And Buy To Osaka-Nakagawa」(大阪の中川幸四郎商店に来て買ってください)の略です。なので、みづほ自動車製作所とはまったく関係のない車名であることを覚えておいてください。初期のキャブトンのエンジンは、目黒自動車から調達していました。

このとき内藤正一は、合資会社高内製作所を経営しており、そこでは自動車やオートバイのエンジンの製造をしているにすぎませんでした。

研究熱心な内藤は、エンジンの性能向上に努め、目黒自動車と同程度の性能が出るようになりました。それに目を付けた中川幸四郎商店はオートバイの仕様変更を考え、1936年(昭和11年)、高内製作所にキャブトンのOEM製造を依頼し、内藤正一はそれを引き受けました。

キャブトンマフラーとは?

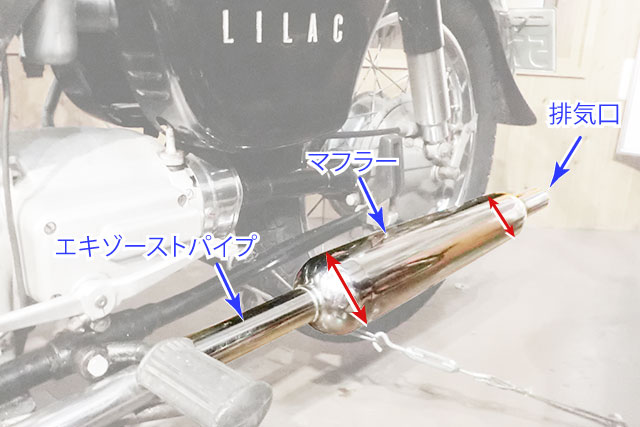

オートバイに詳しい年配の方であれば、キャブトンマフラーという形状のマフラーをご存じのことでしょう。次の写真は、丸正自動車製造が発売したライラック号ですが、キャブトンマフラーが採用されています。(浅間記念館、二輪展示館にて撮影)

キャブトンマフラーとは、写真のように、エンジンから伸びたエキゾーストパイプが、少し太くなっているマフラーにつながっています。マフラーの太さは、入り口から出口まで同じ直径で伸びています。そして、排気口には、エンジンからマフラーまでのパイプ「エキゾーストパイプ」と同じ太さのパイプが出ています。このような形状のマフラーのことを、キャブトンマフラーというそうです。

キャブトンマフラーは、写真のように初期のライラック号に採用されただけでなく、本田技研工業のドリームD型などにも採用されました。このように、ごく一般的な名称として知られるぐらい、キャブトン号は知名度がありました。

キャブトンは、戦後に生まれた多くのオートバイメーカーに模倣された、代表的な国産オートバイでした。

オートバイ車種一覧

みづほ自動車製作所が発売したオートバイの車種一覧です。さまざまな資料を参考にまとめました。表記と事実が異なれば随時修正していきます。

| 名称・型式 | 年式 | エンジン | 馬力 |

|---|---|---|---|

| キャブトンVG (OEM製造) | 1936年 | 4サイクルOHV 500cc(498cc) | 19.0HP (3,200rpm) |

| ビスモーター | 1946年 | 2サイクル 62cc | 1.2HP |

| キャブトンAH | 1948年 | 4サイクルOHV 500cc(498cc) | 19.0HP (3,200rpm) |

| キャブトン50 | 1950年 | 4サイクルOHV 500cc(498cc) | 19.0HP (3,200rpm) |

| キャブトンRTF | 1952年1月発表 1953年10月認定 | 4サイクルOHV 500cc(498cc) | 25.0HP (4,000rpm) |

| キャブトンVB1 | 1953年10月認定 | 4サイクルSV 350cc(346cc) | 12.0HP (5,500rpm) |

| キャブトンRBH | 1953年10月認定 | 4サイクルOHV 350cc(346cc) | 16.0HP (5,500rpm) |

| キャブトンRTS | 1953年10月認定 | 4サイクルOHV 600cc(594cc) | 28.0HP (4,000rpm) |

| キャブトンRK (キャブトンRG) | 1953年10月認定 1953年11月変更 | 4サイクルOHV 500cc(498cc) | 19.0HP (3,800rpm) |

| キャブトンVK (キャブトンVG) | 1953年10月認定 1953年11月変更 | 4サイクルOHV 500cc(498cc) | 19.0HP (3,800rpm) |

| キャブトンRL | 1954年3月認定 | 4サイクルSV 400cc(397cc) | 11.8HP (3,500rpm) |

| みづほMQ | 1955年 | 4サイクルOHV 125cc(123cc) | 6.0HP (4,500rpm) |

| みづほMM | 1955年 | 2サイクル 200cc(198cc) | 13.8HP (5,500rpm) |

| みづほMJ | 1955年 | 4サイクルOHV 250cc(249cc) | 12.9HP (4,250rpm) |

| みづほMM25 | 1955年 | 2サイクル 250cc(249cc) | 14.2HP (5,500rpm) |

| キャブトンFXP | 1955年10月認定 | 4サイクルOHV 250cc(248cc) | 13.8HP (4,800rpm) |

| キャブトンFXO | 1955年 | 4サイクルOHV 350cc(346cc) | 15.0HP (4,000rpm) |

| キャブトンRSL | 1955年 | 4サイクルSV 400cc(398cc) | 14.0HP (4,000rpm) |

| キャブトンFXN | 1955年 | 4サイクルOHV 500cc(498cc) | 19.0HP (3,800rpm) |

| キャブトンFXT | 1955年 | 4サイクルOHV 600cc(594cc) | 28.0HP (5,500rpm) |

| みづほR | 1956年 | 2サイクルOHV 125cc(123cc) | |

| キャブトンMJ7 | 1956年12月認定 | 4サイクルOHV 250cc(249cc) | 13.5HP (4,500rpm) |

| キャブトンMA250 | 1957年 | 4サイクルOHV 250cc(249cc) | 13.0HP (4,300rpm) |

| キャブトンRW | 1957年6月認定 | 4サイクルOHV 350cc(346cc) | 15.0HP (4,300rpm) |

| キャブトンRU | 1957年6月認定 | 4サイクルOHV 500cc(498cc) | 23.0HP (4,300rpm) |

| キャブトンRV | 1957年6月認定 | 4サイクルOHV 600cc(594cc) | 29.5HP (5,200rpm) |

この表を眺めていると、1953年から1955年にかけて、小型車から大型車まですべての排気量のラインナップをそろえていった、国内最初の企業ではないかと思われます。しかも、それをたったの2年で行いました。まさしく強者の兵法と言えます。

その後に、販売不振となり1956年に倒産しました。1957年からリリースされたオートバイは、債権者によるもので、マニア向けに細々と販売されていたようです。

みづほ自動車製作所は、これだけの開発力があって、なぜ倒産してしまったのでしょうか?

その理由を探っていきたいと思います。

内藤正一の経歴とみづほ自動車製作所の沿革

内藤正一は、1899年(明治32年)、愛知県中島郡祖父江町に生まれました。本田技研工業の創立者、本田宗一郎(ほんだそういちろう、1906~1991)氏よりも7つほど年上です。

内藤正一がキャブトンを製造開始するまで

1899年(明治32年)、内藤正一は愛知県中島郡祖父江町に生まれます。

1911年(明治44年)、12歳のときに鷲野商店(ワシノ商店)に奉公に出て、機械加工の技術を身に着けます。

1923年(大正12年)、23歳のとき航空機部品製作会社「みづほ」を名古屋市中区に設立します。

1927年(昭和2年)、27~28歳のときに名古屋市中川区玉船町にて合資会社高内製作所を設立。純国産の2サイクルエンジン(175cc)を開発します。

内藤正一が27~28歳のときに、自動車やオートバイのエンジンの製造を開始しますが、本田宗一郎が初のエンジンを開発したのは約20年後の40歳のときであることと比べると、内藤はかなり高度な技術を持っていたことが伺えます。

1931年に(昭和6年)、川真田和汪(かわまだかずお、1901~?)と共同で前輪駆動式(FF)の四輪自動車「ローランド号」を開発します。川真田が設計を担当、内藤正一は製造を担当しました。上野で行われた自動車市場博覧会に3台を出展し、その内の1台を高松宮殿下がご購入されたほどの出来栄えでした。

1932年(昭和7年)、四輪自動車「みづほ」も少量生産しています。

そのころの国内メーカーの自動車生産は手作りです。1925年(大正14年)に日本フォード自動車が、1927年(昭和2年)に日本ゼネラル・モータースが設立されるなど、安価な外国車に押されて、国内メーカー各社は製造すればするほど赤字が増えたようです。

1934年(昭和9年)、内藤は資金難に陥り、ローランド号の製造権利を昭和自動車に譲渡して個人経営に戻ります。川真田も昭和自動車に移籍したと思われ、戦時中はトヨタ自動車工業研究所にて嘱託勤務をします。

トヨタ自動車の前身となる、豊田自動織機製作所の自動車製造部門が試作の乗用車を開発したのが、1935年(昭和10年)のことです。ローランド号がトヨタに少なからず影響を与えたようです。

ちなみに川真田は、1949年(昭和24年)にトヨタ系列の出資を受けて、愛知県刈谷市でオートバイメーカー「トヨモータース」を設立しています。

内藤はその後も、エンジンや部品の研究・開発・製造を続け、1935年(昭和10年)に中川幸四郎商店からエンジンの性能が認められ、キャブトン向けのエンジンとして採用されることになりました。

キャブトンをOEM製造

1936年(昭和11年)、キャブトンのOEM製造を開始。社名をみづほ自動車製作所に改名。その他にも、オート三輪のエンジンなどの製造も手掛けます。

ここで、みづほ自動車製作所にとって第1号のオートバイを製造するわけですが、この時点でのオートバイ製造は業界の中でも古株であり、大型車の分野では、陸王や目黒製作所と並ぶトップ3の1社となりました。

1941年(昭和16年)の時点でみづほ自動車製作所は、本社、工場、鋳物工場、営業所がありました。

- 本社=名古屋市中区大池町(現在の名古屋市中区千代田の辺りと思われる)

- 工場=名古屋市港区玉船町

- 鋳物工場=中川運河中幹線(現在の名古屋市中川区清川町の辺りと思われる)

- 大阪営業所=大阪市浪速区櫻川町(現在の大阪市浪速区桜川と思われる)

戦時下のみづほ自動車製作所

1941年(昭和16年)は、戦争突入の機運が高まり、海軍から電波兵器用エンジンの製造を依頼されます。同年6月に、個人経営から資本金450万円にて有限会社になります。

同年7月から自動車部品の配給が始まりましたが、みづほ自動車製作所ではオートバイ製造だけでなく、シリンダーやピストンなどのエンジン部品、エンジンそのもの、自動車のミッションギヤ、油圧ジャッキなどの修理工具も製造・販売していたようです。

そして、12月に真珠湾攻撃が行われ、太平洋戦争に突入しました。

1942年(昭和17年)になると、オートバイ製造のための資材が調達しにくくなった影響で、メーカー各社は製造や販売が思うようにいかなくなり、大手以外はオートバイのメンテナンスが主な事業となっていきました。その影響もあり、同年4月頃に、みづほ自動車製造所の大阪営業所が閉所された可能性がありますが、キャブトンの販売はしばらく続きました。

戦争が激しさを増してくると、みづほ自動車製作所は海軍の指定工場となりました。

軍からの命令でオートバイの製造が禁止され、その後は軍用のエンジンや部品を製造していたようです。目黒製作所もオートバイの製造を中止し、航空機の部品や小型船舶用のエンジンなどを製造していました。3社の中では、軍用として採用された陸王のみがオートバイを生産していました。

そのとき中川幸四郎商店は、販売営業停止命令を受けて、オートバイ販売の事業を廃業しました。その後、お店の方は大阪大空襲の戦災でお店が焼けてしまったものと思われます。

1945年(昭和20年)、みづほ自動車製作所の玉船町の工場が空襲に遭って工場と家族を失い、自らも大やけどを負ってしまいます。それにも負けずに工場を再開させようとして、軍の協力で犬山市に土地と工作機械を手に入れ、工場を疎開させます。

戦後復興でビスモーターを製造・販売開始

1946年(昭和21年)、終戦になると内藤はいち早く工場を操業させました。

そのとき、川真田から「自転車用補助エンジンを製造してもらいたい」と依頼を受けます。戦時中海軍に納品していた発電機用小型エンジン(36.4cc)を改造して提供しますが、自分もそれを「ビスモーター」という名称で販売することにします。

当時は闇市が流行しており、闇市の店主は商品を運ぶために、自転車でリヤカーを引いていました。そういった、自動車どころかオートバイすら走っていない名古屋市内に、突如、自転車にエンジン「ビスモーター」を取り付けて走っていたのですから、とても目立ったと思います。

自転車では、重たい荷物を運ぶのに苦労しましたし、当時の道路は舗装されていないので、雨で地面がぬかるんだら、自転車では荷物を運べません。そういった時代背景の中でビスモーターが販売され、名古屋では飛ぶように売れました。名古屋市内ではオートバイのことを、ビスモーターと呼ばれるようになるほど注目されました。

ビスモーターのエンジンは、同年に販売されたとトヨモーターのエンジンと酷似していましたが、どちらも川真田がオリジナルで設計したものでした。ちなみにトヨモーターは、トヨタ自動車系列で販売したため、たくさん売れたそうです。

戦後、軍用のエンジンを自転車用補助エンジンとして販売した会社の一つに、本田宗一郎が設立した本田技術研究所があります。本田技術研究所よりもみづほ自動車製作所の方が、販売開始時期が早かったと思われます。

キャブトンを製造・販売開始

キャブトンを販売元になって製造開始

1948年(昭和23年)、みづほ自動車製作所がキャブトンの製造・販売元となり、大型車のキャブトンAH型(500cc)を発売します。

しかし、もともとキャブトンの販売権利を持っていた中川幸四郎商店はなくなったものの、後継者である中川雅夫氏が設立したキャブトン自動自転車株式会社(大阪市北区永楽町)が権利を持っていたために、みづほ自動車製作所からは販売できませんでした。そこで、内藤正一は中川雅夫の会社をM&Aして、権利を獲得しました。また、中川雅夫を会社の常務として迎え入れて、中川の販売店はみづほ自動車製作所の大阪事務所としてキャブトンのみを販売しました。

このキャブトンは、戦前のものとほとんど同じデザインや構造でした。しかし、業務用の輸送でエンジンパワーを必要としていた人に売れました。

物資が不足している中、いち早くオートバイの製造に乗り出せたことは、名古屋やその周辺には戦前からのオートバイ部品メーカーが多数あったこと、自社でエンジンを製造していたことが考えられます。

ビスモーターの製造・販売を中止

1949年(昭和24年)、ビスモーターは地元名古屋で定着していましたが、ガソリンが配給制だったことや、ビスモーターでは力不足なこともあり、あまり売れなくなり赤字が続きました。そこで、ビスモーターの製造・販売を中止しました。

1950年(昭和25年)に船橋オートレース場が開設され、それを皮切りに園田、長居、柳井、川口、甲子園、浜松、飯塚と、全国各地にいくつかのオートレース場が開設されていきます。みづほ自動車製作所は、協会から研究助成金を受け、オートレース用のエンジンも開発します。

キャブトンが売れ生産性向上を図る

1950年から1952年まで、日本は繊維業界を中心に朝鮮特需に沸きました。キャブトンの生産台数は1951年の132台から1952年に1,149台と、8倍以上に大幅に増加しています。内藤正一が予想したよりも売れたと思われます。

1952年(昭和27年)に、みづほ自動車製作所は海外から工作機械を導入し、犬山工場を増設し、名古屋工場を新設しました。工場にはベルトコンベア方式の採用など、設備投資と工場拡張を行い、生産性向上を行いました。同時期に本田技研工業と同じような設備投資を行っています。

このときの会社の規模は、名古屋工場2,000坪(建坪1,000)、犬山工場5,000坪(建坪1,000)、東京営業所、従業員数632名でした。専務取締役に技術者の加古博人、営業担当の森太郎がいました。

ちなみに加古博人はこの後、名古屋市南区江戸町にてオート三輪の会社「金城自動車工業」を設立し、金城ミニカーを発売しています。年代はおそらくですが、みづほ自動車製作所が倒産する1955年前後です。

しかし、このときのオート三輪の市場はダイハツ工業と東洋工業で大半を占めていたため、時すでに遅しでした。技術だけを追求した人は、市場の原理を知らずに消えていく人が多いことを教えてくれる一例です。

この頃のオートバイ市場の動向

1952年(昭和27年)に、ガソリンの価格統制や配給統制が廃止されました。ガソリンを自由に買えるようになり、オートバイ需要が増加しました。キャブトンの生産台数は8,125台と、さらに7倍ほど伸びました。2年で60倍もの伸びでした。

しかし、良いことは続くものではありません。この年、道路交通法が改正され、軽自動車の免許を持っていたら、4サイクルのオートバイなら250ccまで、2サイクルのオートバイなら125ccまで乗ることができるようになったようです。

また、当時は125ccや250ccといった小型オートバイであっても、性能が向上していきました。前年の1951年には、本田技研工業が4サイクル125ccのドリームE型を開発し、国産オートバイで初めて箱根峠越えを実現しました。このことは、業界で注目されたようで、内藤正一の耳にも入ったことと思います。

そのようなことから、運搬用として高性能になった小型オートバイの需要が急激に伸び出しました。つまり、市場はキャブトンといった大型オートバイを必要としなくなっていきました。

また、キャブトンは1950年に発売したキャブトン50以降、1953年まで新型をリリースしませんでした。

この停滞ぶりは、中川雅夫氏が原因だったと思われます。おそらくですが、「小型車に負けず、大型車を多くの人に乗ってもらいたい。市場の流れを小型車から大型車に戻して、日本一の生産台数の会社にしたい。」という内藤正一の意見と、「今のままで売上が伸びているではないか。開発にお金を掛ける必要はない。」もしくは「小型車の方が売れているのであれば、小型車を開発すべきだ。」という中川雅夫の意見とで、両者が食い違ったものと思われます。

この頃に中川雅夫がみづほ自動車製作所を去っていること、その後に突如として大型車の新車種をいくつも開発していることから、そのことが伺えます。

一時期業界第3位に浮上

全国統一価格を設定し大型オートバイの市場拡大を狙う

1953年(昭和28年)3月、内藤正一は「全国統一価格にしたら、会社の信頼性が増して、オートバイを買ってくれる人が増えるだろう」という思いから、全国統一価格を発表します。

当時、オートバイを買いたかったら、製造工場に購入しに行くことが当たり前だったので、別の場所に輸送するのにコストがかかり、販売価格がその分だけ高くなっていました。例えば、「工場渡し価格」や「東京渡し価格」という具合に、引き渡される場所によって、価格を決めていました。

この全国統一価格の発表は、後に本田技研工業も他社に先んじて行うのですが、本田技研工業よりも4年も早いものでした。

本田技研工業の停滞

オートバイの性能や品質に定評のあった本田技研工業でしたが、1953年(昭和28年)競合他社の類似商品の台頭し販売店を奪われたり、主力商品が原因不明のトラブルや異音などで販売不振になったりで、売上高は前年比で23%ほど減らしました。

これに、海外から購入した工作機械や新工場建設の代金支払いが重なり、倒産の危機に瀕しました。

本田技研では国内販売台数1位を争うほどのメーカーに成長していたので、内藤正一はこの出来事を知っていたと思われますが、みづほ自動車製作所も同じような出来事が後ほど発生します。

どのような企業にも、同じようなトラブルを経験するものです。そのトラブルを乗り越えていくことで、社長が考え方をどんどん変えて脱皮していって、会社が成長していくことを、一代で急成長させた社長のどの自伝にも共通して書かれています。

同時に大幅な値下げも段階的に実施

また、同時にオートバイの価格を3~5万円とも、5~8万円とも言われるぐらい、大幅に値引きを段階的に行いました。このときに内藤が考えた目標は主に2つで、「同じ価格でワンランク上のオートバイが買えるようにすること」と「日本一の生産台数になること」でした。

そのころのオートバイの価格は、17~20万円のものがよく売れたそうです。そこで、価格の大幅値下げと、全国統一価格を打ち出します。例えば、キャブトンRTS(600cc)の販売価格は、1953年9月に30万円から28万5,000円に変更し、全国統一価格としました。さらにそれが、9か月後の1954年6月には21万5,000円(約25%OFF)と大幅に値下げされて販売されました。このように、業界でも突飛な価格で販売します。

ともあれ、大幅な値引き戦略によって、1953年から1954年にかけて、生産台数が月産1,000台と、トーハツ、本田技研工業に次ぐ国内第3位となりました。このときに、本社ビル建設の検討もされています。

無茶な戦略で経営悪化

資金調達のために株式会社化

この頃には1952年に発注した工作機械が工場に届きはじめました。

内藤は金策が苦手だったように思うので、その支払いに追われていたことでしょう。「優秀な工作機械が入り、生産性が上がることで、増産に対応でき、生産コストが下げられて支払いができる」と単純に考えていたものと思われます。

1953年(昭和28年)には、矢継ぎ早に重量級を6車種販売するという無茶をしています。

- キャブトンRTF(500cc)

- キャブトンVB1(350cc)

- キャブトンRBH(350cc)

- キャブトンRTS(600cc)

- キャブトンRK(500cc)

- キャブトンVK(500cc)

何年も新しい車種が出ていなかった理由は、もともと権利を持っていた中川正彦への配慮だったと思われます。中川に不幸があったのか、内藤との意見が食い違って辞めていったのかわかりませんが、この頃には中川が重役からいなくなりました。それで車体の改良を推し進め、ラインナップを増やしていくことになります。

ラインナップを見ると、大型車のランクをすべてそろえて、市場占有率を高める戦略に出ていることがわかります。オートバイの他にも、サイドカーやエンジン、変速機を単品で製造し、他のオートバイメーカーに卸していました。

このとき、資本金が450万円から5,200万円(現在の金額で3億円程度)に増資され、設備の代金支払いに充てたと思われます。工場のオートバイ月産能力は1,000台にまで増え、これが販売できたら値下げをしても利益が得られると踏んでいました。また、さらに販売台数は伸びることを予想していたと思います。

キャブトンの知名度は高いものの値下げがイメージ悪化の原因に

1954年公開の映画「ゴジラ」第一作目のスポンサーになり、映画の中でキャブトンを登場させています。これにより、みづほ自動車の名前を知らない人が多い中、「キャブトンを知らない人はいない」とまで言われました。

しかし、値下げによる利益圧迫から、部品の品質が悪くなり、エンジンからのオイル漏れは当たり前で、スピードを出すとクラッチやクランクシャフトが破損するほどでした。オートバイのトラブルが増え、キャブトンに「安かろう悪かろう」のイメージが定着し、販売台数が頭打ちしてしまいます。

当時の故障修理対応について

今現在では、オートバイを購入して、故障が発生したら、ディーラーに持っていったら修理してもらえます。当時の故障修理対応は、どうだったのでしょうか?

キャブトンが故障したときの修理対応については、資料はありませんでしたが、他の様々な企業の資料から憶測で述べると、次の通りです。

- 販売店に持って行って、メーカーに送り返して修理してもらう。(とても時間がかかる)

- 初期保証はあったかもしれないが、通常であれば故障した箇所の修理代の請求が届く。

もし、このような補償であれば、オートバイを安く購入できても、高い確率で故障し、高い修理代がかかるので、結局はオートバイの値段が上がってしまいます。そのようにして、みづほ自動車製作所は信用を失っていったことと思われます。

なぜキャブトンの値段を下げられたのか?

世間では、丸正自動車製造の伊藤正のような俗世の欲望に負けてしまう社長が多い中、内藤正一は自身の外見へのこだわりを除くと、欲のない社長だったと言われています。自宅を購入せず、生涯賃貸に住んでいたと言われています。そのため、委託先からの接待もあまり受けなかったと思われます。その分、仕入れの値段を下げることができ、オートバイの値段を下げることができました。

みづほ自動車製作所の場合は、値段を下げることによって販売数を伸ばし、利益の絶対額を増やす戦略でした。

工場では、生産性を高めるための工夫もしていました。工場の建屋をベルトコンベアで結んでいたとも伝えられています。製造業では、そのような工夫をすることは大事ですが、それよりも上をいく企業が現れたら負けてしまうので、競合他社の分析も大事になります。

販売数が伸びるまで大変なのはみづほ自動車製作所だけでなく、部品製造の委託先も同様だったと思われます。部品製造の委託先に対して、価格を叩きに叩き、無理やり増産を実施させたり、委託先を新規開拓したりして、品質が悪化したものと思われます。

本田技研工業が品質を落とさなかった理由

本田技研工業の場合は、1953年頃は急激な成長によって、工員が成長についていけずに品質を落としました。そこでQCの概念を導入したり、検査工員を組立工員よりも人数を多くしたりして、「120%の良品」という号令のもと、品質改善に取り組みました。

品質改善にはコストがかかります。そのコストをどのように調達したのでしょうか?

それは本田技研工業のナンバー2で戦略家でもある藤沢武夫が担当しました。品質改善は未来へのコストです。その未来へのコストは、利益から得られます。営業利益のほとんどをエンジン開発につぎ込んでいた時期もあるほどです。

当時の本田技研工業は、他のオートバイメーカーと同様に組み立て工場のようなものでしたが、エンジンといった主要な部品は、すべて社内で生産して、性能と品質向上を狙っていました。

外注していた部品についても、外注先が品質を高められるように、本田宗一郎自ら外注先に技術指導をするほどでした。本田宗一郎という一流の技術者に指導力と情熱があり、損得勘定を超えて技術供与ができるところが、本田技研工業の変態ぶりです。(ちなみに、オートバイの世界では「変態」は誉め言葉だそうです。)

エンジン開発競争

この頃、本田技研工業を中心として小型車メーカーが乱立し、エンジン開発で馬力や性能の高さを日々競争している状態でした。先ほど述べたように、本田技研工業ではエンジン開発に妥協や余念がありませんでした。

みづほ自動車製作所は、大型車が中心だったので、その競争に巻き込まれることなく、また競争の中に自ら飛び込むことなく、ぬるま湯につかっていた状態だったと言えます。

設計担当はもともと川真田だったので、内藤正一は設計が苦手だった可能性があります。そこで、設計を別の人員にやらせていた可能性も考えられます。技術社長は、たいていは人を育てることが苦手です。ストイックなまでの本田宗一郎のような性格でしたら別かもしれませんが、みづほ自動車製作所では、技術者があまり育っていなかった可能性もあります。

一般的に、小さな製造業の会社では、開発部門長を工場長や設計部長が兼任していることが多いと思います。顧客からのクレームがあると、工場長や設計部長はクレーム処理に追われ、新製品の開発どころではありません。そのようなこともあって、エンジン開発が遅れたのではないかと考えます。

1954年頃には、オートバイのエンジンはパワーの出るOHV(オーバー・ヘッド・バルブ)を搭載することが主流でしたが、みづほ自動車製作所では旧型でパワーの出ないSV(サイド・バルブ)の車種も販売していたぐらいです。

時代に逆行するSVを出したのには理由があります。みづほ自動車製作所の資料では発見できませんでしたが、当時は、大型のエンジンパワーにチェーンが負けて伸びてしまうことが考えられます。

本田技研工業は、1955年にさらなるエンジン性能を発揮する、OHC(オーバー・ヘッド・カムシャフト)エンジンを開発して、先達企業のエンジン性能に迫っています。OHCは、小型でありながらエンジンパワーが出ます。そのため、大型エンジンと同様にチェーンが伸びてしまうことや、エンジンの製造技術が追い付いていなくてオイル漏れが起きやすいというトラブルがありました。チェーンのメーカー(大同工業)に焼き入れの改善を求めたり、オイル漏れの原因を徹底的に追及したり、販売ディーラーの技術者を自社工場で徹底的に訓練したりして、OHCの弱点を克服しました。

1960年頃には、本田技研工業のエンジンと陸王や目黒製作所といった他の大型車メーカーのエンジンと馬力を比較すると、本田技研工業の250ccのエンジンが、それらのメーカーの排気量500ccのエンジンと同程度の馬力を出すぐらいまで性能を向上させていました。

陸王は、完全にエンジンの開発を甘く見ていました。市場の中心である小型車の開発が中心だったので、陸王の大型車は旧型のSVエンジンのままで、ガソリンを食う割りに馬力が出ませんでした。目黒製作所はエンジンの開発をしていたものの、技術力が本田技研工業には及びませんでした。

東京発動機(現トーハツ)は、本田技術研究所にスパイを送り込んで、開発中のエンジンの図面を盗むことまでしたようですが、その図面を見た東京発動機の技術陣は、「当社では製造できない」という結論に至るほどでした。

1970年以降も生き残ったメーカーを見ると、1960年代からは世界大会で優勝できるオートバイメーカーのみですので、そのトレンドを見抜けなく、追従できない会社は倒産していく運命となりました。

この時点で市場動向が変化

この時点で、戦後復興の時期はほぼ終了しており、人々はオートバイを荷物運搬用から少しずつ趣味嗜好品へと移りつつあり、品質や性能、デザイン性が重視されるようになってきました。

みづほ自動車製作所がリリースした新規車種は、種類は多かったもののデザインにほとんど違いがなかったので、目新しさを重視する人にとってはガッカリする内容だったと思います。そのようなことがあり、市場の流れを大型車志向に変えることはできせんでした。

1955年(昭和30年)10月、資本金を1億円に増資し有限会社から株式会社に変更ます。

小型車を開発するも売れず

市場動向に合わせて小型車をリリース

1955年(昭和30年)、ここでようやく小型車の開発し、125ccのオートバイとして「みづほMQ」をリリースします。250ccのオートバイを「みづほMJ」(13万5,000円)と「みづほMM25」(12万円)を、125ccのオートバイほどの値段で発売します。

250ccに採用したエンジンは、もともと伊藤機関工業のIMC号に卸していたエンジンを流用しました。そして、「他社にはエンジンを卸さない」という判断をします。伊藤機関工業としては、たまったものではありません。自社用のエンジンを勝手に流用され、しかも「他社には販売しない」という方針となり、さらにはIMC号よりも安い値段でオートバイを販売したのです。このような、他社の信頼を傷つけるまでに、事業が行き詰まっていたものと思います。

オートバイの名称がキャブトンでなく、ミヅホであることにご注目ください。内藤正一に「みづほ」という名称へのこだわりがあったことや、キャブトンはもともと他社の名称だったこともあり、名称をミヅホにしたようです。

ネーミングが原因で販売不振に

みづほ自動車製作所は、知名度のない名称のオートバイを、競合よりも1ランク安い値段で販売したため、ユーザーからは「実績がない」と思われたり、「安いのはすぐに壊れるからではないか」と不信感を抱かれて売れませんでした。

当時は、レースが各地で開催されていました。それらのレースで優勝することで品質や性能が証明され、オートバイが売れる流れになっていました。しかし、内藤正一が大型車にこだわっていたので、大型車が出場できるレースがあまりなく、PRの機会が少なかったと思われます。

また、ようやく小型車の製造を開始しましたが、今からレースのノウハウを身に着けていくことになり、多くのレースで勝てなかった可能性もあります。

その後は、名称をキャブトンに戻し、キャプトンFXP(250cc)、キャブトンFXO(350cc)、キャブトンFXN(500cc)、キャブトンFXT(600cc)と3車種販売します。しかし、キャブトンは「安かろう悪かろう」のイメージが定着していて、これもあまり売れませんでした。

1956年1月は、月産能力は1,000台でも実際の生産台数は500台以下に落ちていき、固定比回転率は極めて悪いものとなりました。

浅間火山レースで優勝できず倒産

第1回浅間火山レースに出場も惨敗

1955年(昭和30年)11月、第1回全日本オートバイ耐久ロードレース(第1回浅間火山レース)に出場します。125ccクラスと250ccクラスの出場は見送り、350ccクラスに2台、500ccクラスに4台と、重量級のクラスのみにエントリーしました。

結果は、350ccクラスでは、本田技研工業のドリーム号に1~3位を奪われてしまいました。キャブトンは7位と8位で振るいませんでした。

500ccクラスでも1位は本田技研工業のドリーム号、2位と3位はDSK、4位がメグロでしたが、DSKとメグロは外国製部品の使用で失格となり、5~7位だったキャブトンが2~4位に繰り上がったようです。

優勝しても売上アップが見込めない理由

350ccや500ccの大型車の市場規模は、小型車と比べて微々たるものだったので、レースで優勝した本田技研工業であっても、売上アップはほとんど見込めなかったようです。

しかし、125ccクラスで優勝した新参者だったヤマハYA-1や、250ccクラスで優勝した丸正自動車製造のライラックSYは、売上アップに大きく貢献しました。軽量部門で優勝していたら、この2車種のように、時流は違っていたものと思われます。

みづほ自動車製作所は、部品のほとんどを外注して、自社で組み立てて完成品を提供するアセンブリメーカーだったので、オートバイの性能を高めることができなかったため、レースで勝てなかったと思われます。

レースの出場には多額の費用がかかる

オートバイレースの大会に出場するためには、多額の費用がかかります。

レース用に改造されたオートバイの準備やレーサーのお給料、出場費、レーサーやメカニックの宿泊費等で、今の金額に換算して1台当たり1,000万円ほどかかったと言われています。みづほ自動車製作所は合計6台出場させたわけですから、5,000万円以上はかかったものと思われます。

みづほ自動車製作所にとって、浅間火山レースでの優勝が、最後の頼みの綱だったと思われます。

350ccクラスでは惨敗、500ccクラスでは本来5~7位と惨敗でしたし、優勝しても売上アップは見込めない状態ですから、そもそもの頼みの綱を間違っていたように思います。

不渡りで倒産

1956年(昭和31年)1月、ついに不渡りを出し倒産を宣言。債権者は200人、負債総額は当時の経済紙には2億円と書かれていましたが、6億円とも9億円とも言われる大型倒産となりました。

内藤正一は、そのとき財産を持っていませんでした。「財産はすべて会社につぎ込む」というものが内藤正一のスタンスでした。

その後、債権者によって企業は再開され、1957年(昭和32年)に5車種ほどリリースされました。そのオートバイすべては以前に製造したものを若干リニューアルした程度のもので、再建を果たすものまでは至らず、1960年(昭和35年)で生産は終了しました。

そのころの本田技研工業は?

そのころ競合他社は勢いがありました。特に本田技研工業の躍進はすさまじいものがありました。1958年にスーパーカブをリリースし、爆発的なヒット商品となります。1959年には、マン島TTレースに日本メーカーとして初出場を果たし、そのオートバイを国内レースにも出場させ、上位を独占する始末です。

生産体制の拡張で工作機械が足りない状態でした。海外の工作機械を購入していては増産が間に合わないので、国内企業から中古工作機械を購入していっており、みづほ自動車製作所の外国製の工作機械の一部を買い取ることになりました。

本田技研工業で当時技術者のお一人であられた中島善也氏(当時26才)は、1959年「みづほからドイツLORENZ製のギヤシェーパー(歯車を削り出す工作機械)を購入し、犬山工場に検収しに行った。そのとき、労働運動で頭に鉢巻を撒いて抗議している社員たちの中を分け入って、工場の中に入っていった。」と回想しておられました。

倒産後の内藤正一は、細々とオートレース用4サイクルOHCエンジン「ファイヤーボール」(350cc、500cc)を製造するも、1960年に木曽川に投身するという、悲しい最後を迎えました。内藤正一が61才のときでした。

もしかしたら、1959年(昭和34年)9月に名古屋の湾岸付近を壊滅させた伊勢湾台風のダメージも、再建後のみづほ自動車製作所や内藤正一に影響を及ぼしたのかもしれません。伊藤機関工業のように伊勢湾台風の影響で倒産したオートバイメーカーもあります。

当時、男性の平均寿命は60才ほどだったので、事業で再起するための気力もなかったことでしょう。病気をしていたとも伝えられています。

みづほ自動車製作所が倒産した根本理由を探る

内藤正一は、とても優秀な技術者だったのにもかかわらず、なぜ、みづほ自動車製作所は倒産してしまったのか。内藤正一の経歴やみづほ自動車製作所の遠隔を見ていると、倒産の根本理由が見えてきますが、その理由をまとめたいと思います。

まずは、みづほ自動車製作所のビスモーターを除く、戦後のオートバイの生産台数の推移をご覧ください。2つの資料を参考にした生産台数です。当時は、半年で1期だったため、前後どちらの年の台数をカウントするかで、生産台数がことなっているものと思われます。

| 年 | みづほ | 本田技研 |

|---|---|---|

| 1949年 | 19 | – |

| 1950年 | 58 | – |

| 1951年 | 132 | 924 |

| 1952年 | 1,149 | 3,282 |

| 1953年 | 8,125 | 14,188 |

| 1954年 | 10,737 | 30,344 |

| 1955年 | 8,423 | 29,539 |

| 1956年 | 1,870 | 30,161 |

| 1957年 | 852 | 39,496 |

| 1958年 | 213 | 61,324 |

価格戦略の失敗

1953年(昭和28年)9月に、全国統一価格の実施と同時に、3~5万円とも、5~8万円とも言われるぐらい、大幅な値下げを行いました。

「大型なのにワンランク小型のオートバイと同程度の価格で発売する」という価格戦略に打って出ました。この理由は、社長が「大型車をもっと多くの人に利用してもらいたい」という夢があったからでした。

この価格戦略により、みづほ自動車は大型オートバイを中心としながらも、一時期業界3位までに成長しています。

なぜ、この時期に値下げを行ったのか。それは、オートバイの在庫を一掃するためだったのではないかと考えます。朝鮮特需が1950年~1952年ですので、1953年には各社とも在庫の山を抱えてしまったことでしょう。この値下げで、案外売れてしまったのではないかと思われます。それに味をしめて、あと2回値下げを行います。

1953年(昭和28年)には大型の新型車種を業界最多の6車種をリリースするという無茶振りでした。しかし、エンジンを同排気量の車種で流用していたため、性能は同じで、消費者にとっては面白味に欠けたものになりました。

この値下げで、販売台数が増え、生産性が高まってスケールメリットで利益アップし、値下げにも耐えられると期待したことでしょう。

しかし、市場は高性能化されてきた小型車へと移っていっていたこと。また、オートバイの性能は他者と比べても遜色ないが、業界最安値を狙っての値下げで部品の品質が落ち、走行中のトラブルが頻発して、「値段が安すぎるのは、それなりの品質だから」という悪い噂が広がって、ブランドイメージと売上高をダウンさせていったことにより、業績がさらにダウンしていきます。

外注先への値下げ交渉も強かったことでしょう。これによりキャブトンの品質がさがり、実際に故障が増えました。

みづほ自動車製作所のラインナップは、車種や排気量が違っても、価格差はあまりありませんでしたので、大型車が売れても利益はほとんどありませんでした。また。市場での大型車の人気が伸びなかったことと併せて、余計に利益が出ませんでした。

そして、クレーム対策に少なからずのお金が投入され、エンジンの研究開発はおろそかにならざるを得なかったことでしょう。

販売戦略の失敗

1952年頃までは、オートバイは造れば売れる時代でした。オートバイを製造し、工場の軒先に並べていたら、現金を持った人が工場まで買いに来てくれていました。まさしく、セーの法則が成り立っていた時代でした。

ところが、1953年頃からは、オートバイの市場が売り手市場から買い手市場に変化していきました。メーカー各社は、性能の高い売れるオートバイを作らないといけない時代になりました。また、代理店販売をする時代になり、なるべく多くの販売店を持ったメーカーが勝ち残っていったのです。

販売代理店では、売れるオートバイを仕入れて、利益をたくさん得たいものです。そのように考える代理店は、小売価格の価格の安いオートバイに飛びつくでしょうか。代理店としては、売れたとしても、利益が出ない商売はあまりしたくはありません。つまり、値下げされたキャブトンは、代理店からそっぽを向かれてしまい、代理店の数を増やせなかった可能性があります。

市場の変化に乗り遅れた

次の表は、国内におけるオートバイ、原付の生産台数です。1951年からは250cc以下の生産台数が急激に伸びています。250cc以上も倍々と伸びていますが、生産台数は250cc以下の1/10程度です。また、1954年から生産台数は減ってきていることがわかります。

| 年 | 250cc以下 | 251cc以上 | 原付 |

|---|---|---|---|

| 1951年 | 13,647 | 2,329 | 17,232 |

| 1952年 | 56.316 | 5,045 | 70,863 |

| 1953年 | 110,856 | 14,599 | 275,781 |

| 1954年 | 106,732 | 11,674 | 202,505 |

| 1955年 | 222,330 | 6,445 | 172,032 |

1951年(昭和26年)頃から、各社のエンジンの性能が向上し、小型車でもパワーが出るようになり、市場の認識が「小型車はパワーがない」から「小型車で十分」に変わっていきました。それにも関わらず、社長が大型オートバイを愛するがゆえに、顧客ニーズへの対応が遅れてしまいました。

朝鮮特需が1950年~1952年ですので、1953年には各社とも在庫の山を抱えてしまったことでしょう。

小型車をリリースするのが、1955年(昭和30年)であり、かなり後発になってしまいました。しかも、名称を「みづほ」としたため、認知されなくて売れませんでした。また、販売網の整備も後手になった可能性があります。

また、1952年(昭和27年)から、原付の生産台数が急激に伸びています。この年に、本田技研工業がカブF型を、鈴木式織機(現、スズキ)がパワーフリー号を発売していたことが、大きな要因となっています。

もし、ビスモーターをあと3年間売り続けることができたら、みづほ自動車製作所は躍進できていたかもしれません。

市場を無視し売りたいものを開発した

内藤は、市場を優先せずに自らの嗜好で大型オートバイを開発・製造し続けていました。それゆえに、競合の少ない大型オートバイの市場であぐらをかいて、研究開発が熱心に行われていなかった可能性が高いです。

「このままでは危ない」という段階で小型オートバイの開発に乗り出しますが、激戦を勝ち抜いてきた先発メーカーには性能が及ばず、またネーミングの失敗、ブランドイメージでの失敗、レースの不出場や敗退などで、市場に食い込むことができませんでした。

ライバルがいてこそ、切磋琢磨して良い研究ができるものです。内藤にとって、小型オートバイへの参入は、激戦地に無防備に飛び込んでいったようなものです。

オートバイメーカーで成功しているところは、エンジンの強烈な開発競争がなされていただけでなく、新商品開発、生産、営業・販売、経理・財務など、あらゆる方面の研究を行っていました。

総じて述べますと、戦前に軍需が中心だった企業は、買い手市場になったときに、軒並み業績ダウンさせています。それは、販売が下手だったからです。

軍需産業では、良いものを製造していたら発注してくれるので、その発注量をすべて、軍が買い取ってくれます。そこには、販売活動なるものがほとんどありません。ところが、オートバイといった民需であれば、売れるための研究をしなければなりません。

販売の勉強をしていない社長は、どうしても値下げ販売という単純な方法を実施してしまいがちです。

もし値下げをするのであれば、期間限定のキャンペーンで値下げをして、どれぐらい需要が増えるか調査してからでも遅くはなかったと思います。

みづほ自動車製作所の倒産理由から見える正しい価格戦略とは?

経歴や遠隔、倒産理由から正しい価格戦略の教訓を学びたいと思います。

顧客マインド

内藤正一は、本田宗一郎と同様に突出して優秀な技術者でした。にもかかわらず、片や倒産し、片や世界一のオートバイメーカーになっています。

その差は、二人の顧客マインドの微妙な差にあったと思われます。顧客マインドとは、お客様に対する姿勢のことです。

内藤正一と本田宗一郎の顧客マインドの違い

内藤正一は、大型オートバイが好きだったので、それをお客様に購入してもらいたいと考え、値下げして買ってもらえるようにし、大型オートバイを普及することを考えていました。つまり、自分の意見を押し付けるようなものでした。

それに対して本田宗一郎は、もちろんオートバイが好きであったことは同じでしたが、お客様が将来欲しいと思うであろうオートバイを先んじて開発し、それを販売していました。つまり、顧客の要求の変化に先んじて、提案営業しているようなものでした。

内藤正一の顧客マインドは、沈みゆく太陽を引き上げるかのようです。それに対して本田宗一郎は、昇る太陽を待ち受けているかのようです。

正しい顧客マインドとは?

私が尊敬する経営コンサルタント一倉定先生(1918~1999年)は、事業経営とは「変転する市場と顧客の要求を見極めて、わが社をつくり変えること。」と述べています。とても印象的な言葉で、中小企業経営ではまったくその通りだと思います。

このことから、製品開発は、市場と顧客の要求の変化に合わせて行い、自社をイノベーションさせることが正しいスタンスだということを教えてくれます。そのような売れる製品のことを、商品というのです。

本田技研工業がダントツの日本一になった1950年代後半には、本田宗一郎は事業経営について述べられたことを、一倉定先生の言葉で表現すると、「変転する市場と顧客の要求を予想して、それに先んじてわが社をつくり変えること」という具合に、大企業の発想になります。

市場動向の読みの甘さ

内藤正一は、顧客マインドの間違いから、市場動向の読みの甘さにつながっています。市場の動向に気が付いたのであれば、すぐに小型のオートバイを開発し、販売しても良いのにも関わらず、会社が切羽詰まってから「みづほ号」という名称で販売しました。

値引き販売は安易な方法

価格戦略で、「大幅な値引きをすると、顧客は大型オートバイを購入してくれるに違いない」という読みの甘さにつながったと思います。当時の多くのオートバイメーカーでは、このような単純な発想で、直観経営が行われていました。

価格を下げるということは、値引き分だけ利益が減ることを意味します。その分を、生産性向上や仕入れ原価を下げることで対応しようとしました。

その結果、一時的には生産台数は伸びて、国内台3位の生産台数になりました。しかし、値引きに対する市場の動きが弱くて販売台数が思ったほど伸びず、生産台数の割に利益が大幅に減ったどころか、赤字になってしまいました。

市場のオートバイを選ぶ基準の変化

1950年代に入りオートバイレースが開催されるようになり、レースで優勝するオートバイが売れるようになったことは確かです。しかし、1955年まではあくまでも小型で高性能な運搬用のオートバイが売れていました。

1955年頃から、市場動向として、戦後復興が終えたこともあり、レジャーでオートバイに乗る人が増えてきましたが、市場はまだまだ小型でした。大型オートバイ専門でやるのには早すぎました。実際に大型オートバイが売れ始めるのは、1960年代に入り舗装道路や高速道路ができはじめてからです。

本田技研工業が、初めて排気量250ccを超えるオートバイを製造したのは1955年、ドリームSB(4サイクルOHC、345cc)でしたが、本格的に市販オートバイを開発しだしたのは、10年後の1965年頃からでした。

価格戦略の成否の差とは?

1957年(昭和32年)に本田技研工業は、全国統一価格や2回の値下げを実施し、日本一の売上高に返り咲いています。これは、みづほ自動車製作所が行った方法と同じものでした。しかし、その戦略には大きな差がありました。

本田技研工業が値引きで成功した理由

なぜ、みづほ自動車製作所の価格戦略は失敗し、本田技研工業は成功したのか。当時のオートバイ市場は、高性能なオートバイが求められていましたが、本田技研工業のオートバイは品質で定評がありました。そして、品質に定評のある販売済みのオートバイを値下げしました。

それに対して、みづほ自動車製作所では、ほとんどモデルチェンジできていない新商品を、前モデルよりも値下げして販売するという作戦に出て、それを短期間で連発させていきました。そして、オートバイの品質まで下げてしまいました。

一方、本田技研工業が全国統一価格と値下げを行ったときは、高性能な工作機械の導入と生産体制の増強によって、日本最高の開発力と品質、生産力を持ち、販売体制も自社で構築し、値下げに打って出られる体制を整えていました。それによって、品質を下げることは、本田宗一郎が許しませんでした。

本田技研工業の品質に関する哲学「120%の良品」

本田技研工業では、「120%の良品」という品質に関する哲学があります。統計学に100%を超えるものはありませんが、120%というものは「絶対に不良品は出さない」という本田宗一郎の気持ちの表れです。

「120%の良品」は、1953年(昭和28年)3月のホンダ月報に、公式に述べられました。

「・・・

製品をお買い求め下さる方にとっては、その製品は2200分の1でもなければ、1万分の1でもない、1分の1であり、その1台が本田技研の全技術と全信用を担う1台である。

お客様にとっては、お手に渡った1台が本田技研そのものなのである。たとえ何千台、何万台の中の1台であっても、何千、何万分の1であるといっても許していただけないのである。

何千分の1、何万分の1台の不合格品を許さぬためには、どうしても120パーセントの良品でなければならない。

・・・」(抜粋)

このエピソードからは、本田宗一郎の顧客マインドの高さと、社員への徹底ぶりが伺えます。

1954年4月、本田技研工業は浜松市葵町に2万坪の新工場(浜松製作所葵工場)を稼働させます。その工場では、組立工員よりも検査工員の方が、人数が多かったと言われています。それだけ、品質にこだわっていました。

本田技研工業の実質的な経営者でナンバー2、藤沢武夫の存在

本田技研工業の実質的な経営者でナンバー2の藤沢武夫(ふじさわたけお、1910~1988年)氏による、市場動向の読みと販売力、生産調整力が合わさり、国内生産で不動の一位となりました。

本田宗一郎は品質の高いオートバイの開発に専念できたのは、戦略をすべて藤沢武夫に任せ切っていたからです。また藤沢武夫は、開発を本田宗一郎に任せ切っていて、生涯お互いにほとんど口出ししませんでした。本田宗一郎は、藤沢武夫と組むことを決めた瞬間に会社の実印を預けてしまい、それ以来触ったことがないと言われているぐらい、藤沢武夫を信頼し切っていました。

藤沢武夫は、もちろんみづほ自動車製作所の価格統一や値下げによる市場動向を、つぶさに分析していたことでしょう。みづほ自動車製作所の動きから、どれぐらい値引きしたらどれぐらいの販売台数の伸びが期待できるか、オートバイのネーミングによる販売台数の伸びなどを分析したことでしょう。

藤沢武夫のような任せ切ることができる戦略家のいない内藤正一は、本来なら開発、生産、営業、販売、経理、資金調達、人事など、すべて自分が管理しないといけない状態でした。

さて、オートバイの値下げと需要の関係を見ると、みづほ自動車製作所はニーズが減っていった大型車で値下げを行い、品質まで下げています。ところが、本田技研工業は需要が伸びていた小型車で値下げを行い、品質はそのまま維持しています。

ニーズが減ったものを値下げしても、販売数が伸びることはほんの一時的なものでしょう。販売力の弱いみづほ自動車製作所での販売は、代理店に頼るしかないのにも関わらず、代理店がそっぽを向いてしまうような価格戦略を打ち出してしまいました。

藤沢武夫の価格戦略

本田技研工業では、戦略家とも言える藤沢武夫が需要の伸びている商品で値下げを行い、いっきに市場を独占していっています。

しかも、その値下げのタイミングは、公定歩合の引き上げのタイミングに合わせて、かつ生産体制や販売体制、資金繰りの状態を入念に確認して行われ、他社の追従を許さないものにしました。

見計らった価格戦略実施のタイミング

1957年(昭和32年)3月と8月、日銀は2度の公定歩合引き上げを行い、銀行の金利が上がりました。その2度のタイミングで価格を下げたのです。

公定歩合が上がると、銀行からお金を借りるための利子が高くなり、企業は銀行から資金調達がしにくくなります。すると工場の設備投資がしにくくなり、生産性向上が難しくなります。しかし、オートバイの価格を下げるためには、生産性向上が必要です。

親会社がなかったり、資本家の力が弱かったりしたオートバイメーカーは、銀行からお金が借りにくくなったら、オートバイの価格を上げたいところです。オートバイ価格を据え置いても、本田技研工業のオートバイのみが売れていくのを、指をくわえて眺めることになってしまうのに、オートバイ価格を上げたらたちまち倒産です。

また、同年10月には、第2回全日本オートバイ耐久ロードレース(浅間火山レース)が開催されました。そのレースでは、125ccクラスと250ccクラスは、昨年同様にヤマハに優勝を譲りますが、ベンリイ号とドリーム号が活躍しました。また、350ccクラスはドリーム号が独占しました。

藤沢武夫は、「本田宗一郎なら必ずレースに勝ってくれるはずだ」と信じて、顧客に対して「値下げをしますが、品質に問題は向上しています。」とアピールできることも想定していたものと思われます。

価格戦略実施後の各社の対応

3月の1回目の値引き交戦は、体力のあるオートバイメーカーは、なんとかついていけたようです。8月の2回目の値引き交戦では、資金力があり生産体制を高め、値引きに追従できたオートバイメーカーのみが生き残ることができました。当時100社あったオートバイメーカーは、3年後の1960年(昭和35年)には35社に減ってしまったようです。

当時の本田技研工業には、販売代理店がたくさんありました。藤沢武夫の性格からすると、販売代理店にはあらかじめ値下げを打ち出すことを伝え、すると販売台数が大幅に伸び、結果的に代理店の収益になることを、根回しをして了解を取っていたことでしょう。

ここから、値下げに打って出て成功できる企業の条件が伺えます。内藤正一氏も倒産後に「当社にも藤沢武夫がいたら」と感じたに違いありません。

みづほ自動車製作所が取っておくべきだった方針

後だから言えることですが、みづほ自動車製作所が取っておくべきだった方針を考察したいと思います。

一つ目は、値引き販売については、一斉に値下げをするのではなく、テスト販売で1車種だけに絞って、廉価版を開発して行うべきでした。

廉価版のテスト販売の動向を見て、「値引きをしたらどれぐらい売れるようになるのか」「その場合の利益性はどうか」を分析して、次のようなことを検討してから、一斉値下げを行うかを決めても良かったはずです。

- 一斉値下げでどれぐらい販売台数が伸びそうか?

- 工場がフル稼働をしたときに、必要な収益を得られるか?

- レースに出場する費用は捻出できるか? 勝てる見込みはあるか?

- 値下げをしても、開発や設備投資を続けられるか?

- 販売代理店にとって魅力的な利益が得られるのか?

二つ目は、「みづほ」の名称でも良いので、市場動向に合わせて小型車のラインナップを増やし、キャブトンの車種を絞るべきでした。一斉値下げの前に、市場動向に合わせてラインナップを増やすべきでした。

三つ目は、値下げや生産性向上、原価率を下げることよりも、販売に力を入れるべきでした。いくら優秀なオートバイを製造しても、店頭に並んでいなければ売れませんので、販売代理店を増やしていくことを同時にすべきでした。

競合他社が無謀な価格戦略を仕掛けてきたら?

大型車を製造していた、陸王や目黒製作所にとっては、みづほ自動車製作所が取った無謀な価格戦略に、迷惑被ったことでしょう。

陸王の生産台数は、みづほ自動車製作所の価格攻勢により、販売台数を伸ばせずにいました。目黒製作所は、市場の動向を読み取って、125ccや250ccを販売していたために、直接のあおりをあまり受けていません。

このような無謀な価格戦略を仕掛けてくる企業が、ときどき散見されます。その場合には、その価格戦略の性質を見抜いて対応する必要があります。

もし、大企業が値下げによる価格戦略に出てきたら、相手は体力があるので、それに直接対抗してはいけません。こちらは高品質・高価格を狙っていくように、対象顧客を絞り込んで対抗します。

小さな会社が値下げをしてきたら、それが一時的なものか、それとも継続しそうなのか、その低い価格で相手はどれだけ耐えられるのかなどを分析します。

相手が継続でそうであれば、こちらは生産性を高めたり、顧客サービスを強めたりする必要があります。在庫処分や赤字覚悟で一時的な交戦を仕掛けてきたのであれば、相手との根競べの体力を計算したら良いでしょう。

赤字覚悟での一時的な交戦が続くようであれば、こちらは販売力を活かして利益の出る値段で受注し、それを相手企業に業務委託したら良いと思います。

新しい知識の活用による産業の興隆は淘汰の時代が来る

戦後日本のオートバイ産業のように、新しい知識の活用による産業の交流は、設備投資、生産性向上と性能向上の競争、世界企業との戦いの末、国内では強い数社が生き残るようです。

オートバイ産業が最盛期の1953年(昭和28年)には、204社あったと、本田技研工業の2代目副社長を務めた西田通弘(にしだみちひろ、1923~2019)氏の著書「語りつぐ経営―ホンダとともに30年」(講談社)に記載されています。一説によると、300社を超えていたとも言われています。

今や、オートバイを市販している会社は、国内に4社しか残っていません。

こういった厳しい時代が、産業が生まれてから10年ほどでやってくることは、マネジメントの生みの親であるピーター・ドラッカーが「イノベーション7つの機会」で指摘しているところです。すでに産業として残っているところは、数社しか生き残っていません。現在で言えば、半導体の生産に手を出す起業家は少ないことでしょう。

「大好きな大型オートバイを多くの人に乗ってもらいたい」という夢を持った内藤正一、世界一のオートバイメーカーになり、人々の生活を支え日本人の希望となることを志とした本田宗一郎。二人は、それに本気で取り組みました。その結果、みづほ自動車製作所は倒産し、本田技研工業は世界一のオートバイメーカーとなりました。

以上、みづほ自動車の倒産理由から見える正しい価格戦略の正しい考え方についてまとめました。ご参考になったでしょうか?

このように、1950年代のオートバイメーカーの攻防を調べていると、現在にも活きる教訓を得ることができます。内藤正一氏に感謝いたします。

中小企業の社長で価格戦略で迷ったら、経営・集客コンサルタントである私に、スポット対応でご相談ください。業界や市場、顧客、貴社の事情を分析しつつ、このコラムのような過去の事例などを交えて、貴社にとって最適な価格戦略をアドバイスさせていただきます。

この記事の著者

経営・集客コンサルタント

平野 亮庵 (Hirano Ryoan)

国内でまだSEO対策やGoogleの認知度が低い時代から、検索エンジンマーケティング(SEM)に取り組む。SEO対策の実績はホームページ数が数百、SEOキーワード数なら万を超える。オリジナル理論として、2010年に「SEOコンテンツマーケティング」、2012年に「理念SEO」を発案。その後、マーケティングや営業・販売、経営コンサルティングなどの理論を取り入れ、Web集客のみならず、競合他社に負けない「集客の流れ」や「営業の仕組み」をつくる独自の戦略系コンサルティングを開発する。