丸正自動車という、かつて存在したオートバイメーカーをご存じでしょうか?

年配のオートバイファンの方々であれば、ライラックという名前のオートバイでご存じのことでしょう。

今現在、日本国内の主となるオートバイメーカーは4社です。ホンダを筆頭に、ヤマハ、スズキ、そしてカワサキです。

かつて日本国内のオートバイメーカーの数は、驚くことに250社以上あったとも、一説では300社以上あったとも言われていますが、そのほとんどが倒産、もしくは吸収合併されてしまいました。

オートバイ製造が最盛期の1953年(昭和28年)には、204社あったと、本田技研工業の2代目副社長を務めた西田通弘(にしだみちひろ、1923~2019年)氏の著書「語りつぐ経営―ホンダとともに30年」(講談社)に記載されています。

1950年代は、オートバイメーカーにとっては群雄割拠の時代でした。なぜ、大多数の企業が倒産していったのか、なぜ4社だけが残ったのかといった理由を調査するうちに、三国志や太閤記などと同様の魅力にとりつかれてしまいました。

さて、表題の今は無き丸正自動車製造株式会社も倒産したオートバイメーカーの中の1社です。1948年に自動車修理工場からオートバイメーカーに業種転換し、一時期は業界第3位まで成長しますが、1961年に1回目の倒産。その後再起を図りますが、1966年に全事業を閉鎖しました。

社長は伊藤正(いとうまさし、1913~2005年)氏です。

伊藤正は、本田宗一郎(ほんだそういちろう、1906~1991年)氏の弟子として、自動車修理工場のアート商会浜松支店(現、株式会社アート商会)に丁稚奉公し、腕を振るっていた時代もありました。

本田宗一郎と言えば、世界一のオートバイメーカー、本田技研工業の創立者です。

片や、かつて本田技研工業と覇を競って名車を生み出しながらも倒産していった丸正自動車製造。片や、世界一のオートバイメーカーになり隆々と発展していった本田技研工業。2社の歴史や、伊藤正と本田宗一郎の経営姿勢などを調査していると、その差はどうしても二人が目指していたものや経営哲学の差、またそれを昇華させた経営理念の有無だったのではないかと感じずにはいられません。

このコラムでは、伊藤正と丸正自動車製造や、それに関連する歴史をご紹介しつつ、二人の経営に対する考え方や行動の違い、その結果から得られる教訓とともに、会社を発展に導く経営哲学や正しい経営理念とはどのようなものなのかをまとめました。

この記事をお読みになられるのが社長をされている方であれば、ぜひご自身の経営哲学や経営スタンスと照らし合わせてお考えください。

では、本田技研工業のアナザーストーリー、伊藤正と丸正自動車製造の物語をご覧ください。

丸正自動車製造のオートバイの特徴

丸正自動車製造の名車ともいえる代表的なオートバイは、ライラック号とベビーライラック号です。この2車種を簡単にご紹介いたします。

伝説の名車「ライラック号」

伊藤正は、本田宗一郎から「人のマネをするな」「日本一のものを造れ」というモノづくりに対する薫陶を受けて、一流の技術者に成長していきました。

大戦後まもなく、本田宗一郎は自転車用補助エンジンを販売。本田技研工業の前身となる本田技術研究所を立ち上げます。1949年(昭和24年)には、最初の本格的なオートバイとなるドリームD型を開発し、目の前の道路でテストドライブをします。

そこから500mほど西で自動車修理工場を経営していた伊藤正は、「オヤジがオートバイを製造したようだ。わが社でもオートバイを製造するぞ!」と、すぐさま自動車修理工場をたたみ、オートバイ製造に乗り出します。その潔さは、本田宗一郎仕込みでした。

伊藤正は、「ドリームD型と同じでは面白みがない」ということで、チェーンの代わりにシャフトドライブ方式を採用するという、当時としては画期的なオートバイを開発します。

エンジンの動力をタイヤに伝えるためのチェーンは、当時は切れやすくて信頼性が低いものでした。そこに着目し、シャフトで動力を伝達する方式を採用しました。その提案と開発に、溝渕定(みぞぶちさだむ、1924~2017年)氏が貢献しました。

完成した排気量150ccオートバイは、伊藤正の「藤」から、ブランド名を「ライラック号」と名付け、ライラックML型という名称で発売されます。本田技研工業では、ドリームD型を開発し、藤沢武夫(1910~1988年)氏が入社したのと同年のことです。

| 車名 | ライラックML |

| エンジン | 4サイクル単気筒サイドバルブ |

| 排気量 | 147.2cc |

| 馬力 | 3.3PH(4,000rpm) |

道路でドリームD型のテストドライブをしている中に、突如、シャフトドライブを採用したライラック号が出没します。この技術には、さすがの本田宗一郎も驚いたと言われています。

丸正自動車製造は、この特徴的なオートバイでもって本田技研工業を後追いしていきます。

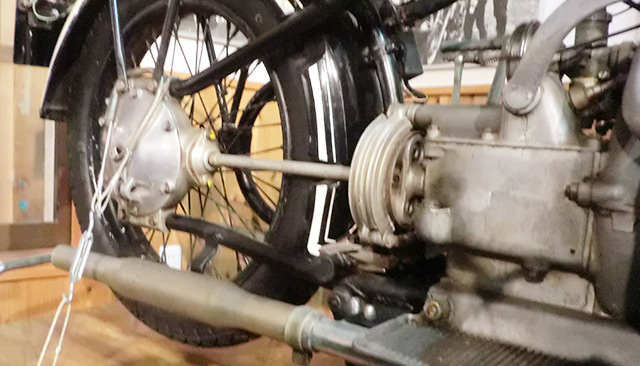

次の写真は、1957年に発売された、ライラックUY-2です。駆動方式はもちろんシャフトドライブです。(浅間記念館、二輪展示館にて撮影)

| 車名 | ライラックUY-2 |

| エンジン | 4サイクル単気筒OHV |

| 排気量 | 242.2cc |

| 馬力 | 10.8PH(5,300rpm) |

ベビーライラック号

1953年(昭和28年)、小型バイク(モペッド)のブームに対応するために開発されたのが、ヒット商品となるベビーライラック号です。ライラック号のシャフトドライブを採用しつつ、ヘッドライトと燃料タンクが一体となった今までにない斬新なデザインで、女性でも乗りやすい手軽さが売りのオートバイでした。

| 車名 | ベビーライラックJF(SF) |

| エンジン | 4サイクル単気筒OHV |

| 排気量 | 88.6cc |

| 馬力 | 3.2PH(5,500rpm) |

1952年(昭和27年)に道路交通取締令が一部改正され、4サイクルエンジンは90ccまでであれば、届出をすれば誰でも乗れるようになっていたため、それに対応したエンジンが搭載されました。

女性でも乗りやすいことをPRするために、着物姿の女性がベビーライラック号に乗ったライラック号宣伝隊が結成されました。

性能も高く、各地のオートバイレースにも出場させた機種です。

丸正自動車製造のオートバイは、今現在でも部品を修理しながら乗り続けるファンがおり、ライラック友の会といったツーリングクラブもあるようです。

シャフトドライブ方式とは?

ここで、ライラック号の大きな特長であるシャフトドライブ方式について、もう少し詳しくご説明いたします。

オートバイが走るためには、エンジンの動力を車輪に伝える必要があります。今現在でも、その方式はチェーン方式が主流です。

戦後は、舗装された道路がほとんどなく、オートバイが走ると砂埃や小石を跳ね上げることがありました。また、雨が降ったら泥道になっていました。跳ね上げた小石や泥がチェーンとスプロケットの間に挟み込まれ、故障の原因になっていたようです。また、チェーンの強度が弱く切れやすかったようです。

チェーンを用いないシャフトドライブ方式は、製造コストは高くなるものの、オートバイの故障を減らし信頼性を高めてくれる機構でした。

シャフトドライブ方式が採用されたオートバイは、ライラック号が初めてでなく戦前からありました。例えば、BMWのオートバイがそうです。ライラック号はBMWを模倣したと言われています。

次の写真は、1928年(昭和3年)に発売されたBMW R52のシャフトドライブです。

ライラック号車種一覧

ライラック号の車種一覧です(市販車と試作車を合わせて46種類)。この他にもオート三輪も試作したようです。型番の表記や年式が、資料によって異なる場合があったため、表記と事実が異なれば随時修正していきます。

| 名称・型式 | 年式 | エンジン | 馬力 |

|---|---|---|---|

| タイガー号 | 1948年 | ||

| ライラックML | 1950年 | 4サイクルSV 150cc (147.2cc) | 3.3HP (4,000rpm) |

| ライラックLB | 1951年 | 4サイクルOHV 150cc (147.9cc) | 3.5HP (4,500rpm) |

| ライラックLC | 1952年 | 4サイクルOHV 150cc (147.9cc) | 3.5HP (4,500rpm) |

| ライラックKD | 1952年 | 4サイクルOHV 150cc (147.8cc) | 3.5HP (4,600rpm) |

| ライラックKE | 1953年 | 4サイクルOHV 200cc | 4.5HP (4,800rpm) |

| ベビーライラック JF (SF) | 1953年 | 4サイクルOHV 90cc (88.6cc) | 3.2HP (5,500rpm) |

| ライラックKH | 1954年 | 4サイクルOHV 250cc (242.4cc) | 9.5HP (4,800rpm) |

| ライラック・ドラゴン TW | 1954年 | 4サイクルOHV 350cc (339cc) | 11HP (4,800rpm) |

| ライラック・サンキュウ AQ | 1955年 | 4サイクルOHV 125cc (123.1cc) | 4.1HP (4,800rpm) |

| ライラック250 SY | 1955年 | 4サイクルOHV 250cc (242.4cc) | 8.5HP (4,700rpm) |

| ライラックSYZ | 1955年 | 4サイクルOHV 250cc | |

| ライラックSW | 1955年 | 4サイクルOHV 350cc (333.8cc) | 12HP (4,800rpm) |

| ベビーライラック JF-2 (SF2) | 1955年 | 4サイクルOHV 104cc (104cc) | 3.5HP |

| ベビーライラック JF-3W (SF3) | 1955年 | 4サイクルOHV 125cc | |

| ライラックUY | 1956年 | 4サイクルOHV 250cc | |

| ライラック・ミンナー PV (試作) | 1956年 | 2サイクル 125cc | 5.5HP (5,000rpm) |

| ライラック・サンキュウ57 AQ-2 | 1957年 | 4サイクルOHV 125cc (123cc) | 4.1HP (4,800rpm) |

| ライラックBT | 1957年 | 4サイクルOHV 125cc (123cc) | 7.0HP (6,500rpm) |

| ライラックBR | 1957年 | 4サイクルOHV 175cc (175cc) | 10.2HP (6,000rpm) |

| ライラックUY-2 | 1957年 | 4サイクルOHV 250cc (242.2cc) | 10.8HP (5,300rpm) |

| ライラックCY-2 | 1957年 | 4サイクルOHV 250cc (242.4cc) | 13.5HP (6,000rpm) |

| ニューベビーライラック DP90 | 1958年 | 2サイクル 90cc (86.7cc) | 4.0HP (5,000rpm) |

| ライラックEN | 1958年 | 2サイクル 125cc (123cc) | 7.5HP (5,500rpm) |

| ライラックEN-2 | 1958年 | 2サイクル 125cc (123cc) | 7.5HP (5,500rpm) |

| ライラックCY-3 | 1958年 | 4サイクルOHV 250cc (242.3cc) | 15.5HP (5,500rpm) |

| ライラック250 FY-5 | 1958年 | 250cc (242cc) | 15.5HP (5,500rpm) |

| ライラックCS28 | 1959年 | 4サイクルOHV 125cc (124.6cc) | 10.5HP (8,000rpm) |

| ライラックLS18 | 1959年 | 4サイクルOHV 250cc (247cc) | 18.5HP (7,500rpm) |

| ライラックLS18R1 | 1959年 | 4サイクルOHV 250cc | |

| ライラック・ランサーマークV LS38 | 1959年 | 4サイクルOHV 250cc (247.2cc) | 20.5HP (8,000rpm) |

| ライラック・ランサーマークV MF39 | 1959年 | 4サイクルOHV 300cc (284cc) | 23.5HP (7,800rpm) |

| ライラック・モペット AS71 | 1960年 | 2サイクル 50cc | 3.5PS (7,000rpm) |

| ライラック・125スー CF40 | 1960年 | 4サイクルOHV 125cc (124.6cc) | 11.0PS (8,900rpm) |

| ライラックLS18-2 | 1960年 | 4サイクル 250cc (247.2cc) | 19.5PS (7,800rpm) |

| ライラックMF19 | 1990年 | 4サイクル 300cc (284cc) | 21.4PS (7,400rpm) |

| ライラックFF40 (試作) | 1960年 | 150cc | |

| ライラックC81 | 1961年 | 4サイクルOHV 125cc (124.6cc) | 11.5PS (9,500rpm) |

| ライラックC82 | 1962年 | 4サイクルOHV 150cc (14.7cc) | 14.7PS (8,050rpm) |

| ライラックR92 | 1962年 | 4サイクルOHV 500cc (493cc) | 36.0PS (6,500rpm) |

| ライラックLS18-3 | 1962年 | 4サイクルOHV 250cc (247.2cc) | 19.5PS (7,800rpm) |

| ライラックM330 | 1963年 | 4サイクルOHV 350cc (332cc) | 28.0PS (8,000rpm) |

| ライラック・マグナム R92 (ST500) | 1964年 | 4サイクルOHV 500cc (493cc) | 36.0PS (6,500rpm) |

| ライラックC103 (試作) | 1964年 | 4サイクルOHV 125cc | 14.8PS (11,000rpm) |

| ライラックC105 (試作) | 1964年 | 160cc | |

| ライラック・マグナムエレクトラ R92 MK2 | 1966年 | 4サイクルOHV 500cc (493cc) | 35.6PS (6,500rpm) |

伊藤正氏の経歴と丸正自動車製造の沿革

伊藤正は、1913年(大正2年)3月生まれです。本田宗一郎は1906年(明治39)11月生まれなので、伊藤正は7つほど年下でした。

生まれからアート商会入社まで

伊藤正は、磐田郡の小作農家の三男、6人兄弟の末っ子として生まれました。

伊藤正は、子供のころから人一倍負けん気の強い性格でした。家はものすごく貧乏だったようで、出世に対する願望も強かったと思われます。

小学校を出たら丁稚奉公に出るのが通例でしたが、伊藤正は近所の家に養子に出されます。その家では、農業の学問を積ませようとしましたが、学問が生活の足しになるとは思えず反発し、農学校を1年で退学し、東京にある老舗のせんべい屋に丁稚奉公に出ます。

ところが足を痛めてしまって、せんべいの配達ができなくなり、せんべいを焼くこともなく実家に戻ります。

足の手術を受けて完治したところ、浜松市内で自動車屋を営んでいた義兄のすすめで、アート商会浜松支店に丁稚奉公に出ることになります。

アート商会浜松支店で本田宗一郎の弟子として修行

本田宗一郎は一流の自動車修理技術を身に付け、アート商会ののれん分けを許され、東京本郷から地元浜松に戻ります。全通したばかりの六間道路沿いで、浜松駅から北に1kmほどの場所に、アート商会浜松支店を開店しました。1928年(昭和3年)4月、21歳のことでした。

六間道路とは

浜松市を東西に延びる六間道路は、道幅が六間(約11m)あったことから、その名がつきました。1928年(昭和3年)に全通しました。

六間道路という広い道路が造られた理由は、その先にある軍の施設に物資を輸送するためでした。その軍の施設のある場所は、もともとアート・スミスの曲技飛行が行われ、宗一郎少年が自転車で見にいった場所です。

その場所は、現在、公園になっています。

アート商会浜松支店は、開店した翌年の1929年(昭和4年)には技術力で名を馳せて、繁盛したそうです。その年に、伊藤正(16歳)が丁稚奉公で入社します。本田宗一郎の4番目か6番目の弟子だったそうです。

本田宗一郎の指導方法は、まずやらせてみて、できなければ激怒するというものでした。入社したばかりの弟子たちは、自動車のことは何も知らない状態ですから、できるはずがありません。機嫌の悪いときは、理由もなく殴られたり蹴られたりしたと言われています。また、本田宗一郎のあまりにもの激しさに、最後まで残っていた者は数えるほどだったと言われています。

伊藤正は、入社してから数年は、本田宗一郎から「このバカ!」と毎日のようにスパナで頭を殴られていたことでしょう。伊藤正の頭には、殴られた後がハゲとして残っていたと言われています。忍耐力があり負けん気の強い伊藤正は、本田宗一郎がピストンリングの開発に熱を入れるまでの8年間、本田宗一郎と共に仕事をしました。

本田宗一郎の開発熱はすさまじく、当時は「浜松のエジソン」とも称されていました。自動車のホイールは木製が主流の中で鉄製のホイールを開発したり、消防車を改造したり、自らレーシングカーの部品を製造して自動車レースに参戦したりするほどでした。

それを手伝って育った伊藤正の技術レベルは、かなりのものだったことでしょう。アート商会浜松支店の最盛期には50人ほどの従業員がいたとのことですので、その頃は伊藤正も若手の技術指導をしていたはずです。丁稚奉公では、給料と言えるほどものは出ませんが、技術レベルの上がった伊藤正にお客様が付き、そこからの収入がありました。

独立起業とオートバイブーム到来

独立起業と戦災

本田宗一郎がピストンリングの研究開発に打ち込み始めてから2年後の1938年(昭和13年)、当時25歳だった伊藤正は、本田宗一郎の人当たりに対する憤りからアート商会を退社し、義兄が経営する自動車屋「山長」に就職。修理業が軌道に乗ってきた1940年(昭和15年)、材木屋の営業の修行を積んで帰郷した2番目の兄と共に、浜松市野口町で自動車修理と自動車部品販売の「丸正商会」を起業します。

社名の「丸正」は、ご自身の名前である「正」を丸で囲んだものから取られたと思われます。おそらくそれをロゴにしたのだと思われます。

工場の場所は、アート商会から徒歩で数分の場所でした。そのような場所にした理由には、本田宗一郎に対抗したいと考えたこと、近くにお客様がいたこと、ちょうど土地があったことなどが考えられます。

本田宗一郎は、翌年の1939年(昭和14年)にピストンリングを完成させ、アート商会を弟子の一人である川島末男(~1986年)氏に譲渡し、東海精機重工業株式会社(現、東海精機株式会社)を設立します。

その後に日本は大戦に突入、終戦間際ともなると軍需工場の多かった浜松市は、爆弾や焼夷弾、機銃照射による空襲、艦砲射撃と、ありとあらゆる間接攻撃を受け、浜松駅周辺の繁華街や工場地帯は更地と化しました。

丸正商会の工場は無事だったものの、戦火の影響により操業停止に追い込まれます。

そこに、破壊された鉄道を早く復旧させたい国鉄から、「工場や設備を買い取りたい」と丸正商会に相談が入ります。伊藤正は、その提案をすぐに受け入れ、今の金額に換算して5,000万円ほどで工場や設備を国鉄に売却しつつ、そのまま管理職として働き続けることで合意しました。ところが、いざ売却してみると国鉄は伊藤正を平社員扱いにしたので、その待遇に不満を持ち、出社拒否して毎日佐鳴湖(さなるこ)で魚釣りをして過ごしました。

そのような伊藤正の噂を聞きつけた本田宗一郎が、人手が足りなくて困っていた東海精機重工業に、半ば強引に入社させました。そのときに伊藤正は、今までの本田宗一郎との関係のような上下関係にならないためにも、入社条件として東海精機重工業の株式の一部譲渡(今の金額に換算して650万円分ほど)と課長待遇を本田宗一郎に要求し飲ませ、東海精機重工業の大株主となりました。

本田宗一郎の経営姿勢の成長

東海精機重工業に入社した伊藤正は、ここで本田宗一郎の仕事ぶりや事業の大きさなど、以前との変化を見ているはずです。おそらく、本田宗一郎の技術開発力や先見性のすごさを、あらためて知ったことと思われます。そのイメージから、「オヤジの開発したものは必ず売れる。いずれは私もオヤジのような大きな仕事をしてみたい。」と思ったに違いありません。

本田宗一郎は、アート商会浜松支店の時代と、東海精機重工業時代の事業に取り組む心境が大きく違っていました。この心境の変化は、事業を大成させるために大切なことなのですが、伊藤正は、この心境の変化を感じ取って学べていたら、後の人生が大きく違っていた可能性があります。

第一段階の経営姿勢

一流の自動車修理技術を身に付けてアート商会浜松支店を経営していた頃の本田宗一郎は、「遊ぶために金儲けをしていた」という節があります。初期的な経営の原理・原則は、父や榊原から教わっていましたが、大きな事業を行うための経営姿勢には至っていませんでした。

この自分の欲望を満たすために金儲けをする段階の経営姿勢、利己的な経営姿勢を「第一段階の経営姿勢」と名付けたいと思います。

第二段階の経営姿勢

ピストンリングの製造に成功し、東海精機重工業を経営していた本田宗一郎ですが、事業経営を行う理由は「社会的責任を果たすため」という公器的な考えに成長していました。

本田宗一郎がもともとピストンリングの開発をし出したのは、「資源が少なくても利益が出るものを開発したい」という私欲からでした。ピストンリングはエンジンにはなくてはならない部品だったので、戦時中にエンジンの需要が増え、「その需要に応えたい」と社会的責任に目覚めた可能性があります。

この時期の社会的責任のための経営姿勢を「第二段階の経営姿勢」と名付けたいと思います。

この経営姿勢を持った社長は、とても徳のある人物だと思います。しかし、社長がこの経営姿勢のままでは、会社が大きく成長してしまったら、会社を倒産させることが多いのです。

第三段階の経営姿勢

創業社長は、事業で成功して欲望が満たされても、第一段階の経営姿勢では空虚感が抜けずに悩み、事業を停滞、あるいは倒産させてしまいます。そこで反省して第二段階の経営姿勢に成長できた社長は、第一段階のときよりも大きな事業を成します。

そこでも挫折を経験し、「自分の経営姿勢はまだまだダメだった」と反省した場合に、巨大企業に成長できる可能性を秘めた第三段階の経営姿勢に進みます。それは、天下国家のための経営姿勢です。

終戦を迎え、高性能なオートバイを開発し会社も大きくなってきたときに、本田宗一郎は「オートバイの製造を通じて、日本を一流国と認めさせたい。エンジンで世界を変えたい。」という第三段階の経営姿勢に目覚めます。

そし本田宗一郎は、本田技研工業が15年ほどかけて世界のホンダになっていく中で、利己心が消え公器な社長へと経営姿勢を昇華させていきました。

経営姿勢の段階については、一代で世界企業にまで成長させた多くの経営者に共通するものですので、別の記事にてご紹介する予定です。

自転車用補助エンジンの出現

終戦後の1946年(昭和21年)、伊藤正は東海精機を辞めて、工場を池川町に建て事業を再興し、自動車修理やトラックのボディの製造を行います。そのときの組織名は「丸正自動車修理工場」です。この場所が後に丸正自動車製造発祥の地になります。

一方、本田宗一郎は東海精機の株式を豊田自動織機に売却して一切の仕事を辞め、町中をふらふら出回ったり家でゴロゴロしたりして、「何にも仙人」と言われていました。ところが、その年の10月、本田宗一郎(39歳)が目の色を変えて開発に取り組んだものがあります。

それは、自転車用補助エンジンでした。

初号機は、ガソリンタンクに湯たんぽを用いたことは有名で、最初の女性テストドライバーは本田さち(1914~2013年)夫人でした。今もその実物をホンダコレクションホールで見ることができます。

さち夫人に、闇市での買い出しや実家への往復に使わせたら、移動手段に飢えていた時代のニーズと相まって、たちまち人気商品となりました。

「本田が自転車用補助エンジンを開発し、浜松でブームが起こっている。これに乗り遅れたらいけない」と、伊藤正も自転車用補助エンジンを手に入れて、なんとか自分たちもエンジンやオートバイを開発できないかと考えます。

そのころ、本田技術研究所では三国商工から仕入れたエンジン500台ほどをすべて売りつくしてしまい、自らホンダA型エンジンを開発したところでした。

試作機「タイガー号」を開発

丸正自動車製造は、その翌年1947年(昭和22年)、ベルト駆動の試作機「タイガー号」をわずか3か月で開発します。当時の丸正商会の従業員は30名程度でした。

オートバイの開発を提案したのは、入社したばかりの溝渕定でした。

1947年(昭和22年)、溝渕定は浜松工業専門学校(現、浜松大学工学部)を卒業したものの就職難で、青果市場のトラック運転手のアルバイトのようなことをしていました。そこに、たまたまオート3輪を販売しにきた伊藤正と出会いました。伊藤正(34歳)は、溝渕定の能力を見抜いて丸正商会にスカウトしました。

当時の丸正商会では、運輸省認定の車検工場を目指していました。そのためには、溝渕定のような二級程度の技術を持った自動車整備士を備えなければならなりませんでした。「自分が習得してきた技術が活かせる」と思い、願ってもみなかったスカウトでしたが、当時の伊藤正はトラックの木造ボディを製造する木工作業に専念していたため、溝渕定とっては退屈なものでした。

丸正商会から徒歩5~6分の場所に、本田技術研究所がありました。そこでは、溝渕定の同級生だった河島喜好(1928~2013年)が本田宗一郎にしごかれながら、オートバイを製造していることを知り、交流が始まります。河島喜好は、後に本田技研工業の二代目社長に抜擢される人物です。

溝渕定は伊藤正にオートバイの製造を提案し、しぶしぶながら採用されます。伊藤正は、「自分よりも15才以上も若く、経験も浅い技術者に何ができるのか?」と思ったことでしょう。しかし、当時大学まで進学した人は必死で勉強しており、相当な技術を持っていました。そして、オートバイの設計・製造を、見事にやり切るのです。

最初に製造されたタイガー号はベルト駆動ですので、本田技研工業の自転車用補助エンジンを搭載した自転車と駆動方式が同じでしたが、若干オートバイに近い車体だったと思われます。

六間道路では、本田宗一郎が自転車用補助エンジンのテストドライブをしているさなか、突如眼前に丸正商会の試作機タイガー号がお目見えするわけですから、本田宗一郎は驚いたことでしょう。

試作された6台のタイガー号は、今の金額に換算して100万円ほどの値段をつけましたが、瞬く間にすべて売れてしまいました。

伊藤正は、溝渕定の技術力とオートバイ需要の可能性を感じ、オートバイ製造に目覚めました。

丸正自動車製造の立ち上げとライラック号の開発

ドリームD型の出現

1948年(昭和23年)本田技術研究所は、2月に野口工場を新設し、9月に資本金100万円で本田技研工業株式会社を創立します。ホンダA型エンジンはベルトコンベアシステムで生産され、月産台数は1,000台とも2,000台とも言われ、浜松市内外でオートバイブームが到来していました。

同年、タイガー号の開発に自信をつけ、オートバイ事業の可能性を感じた伊藤正(35歳)は、周囲の反対を押し切り、また会社を離れていく人もいる中、5月に社名を「丸正自動車製造」に改名して、自動車修理業をあっさりと止めてしまいます。その潔さは、本田宗一郎から学んだものだと思われます。

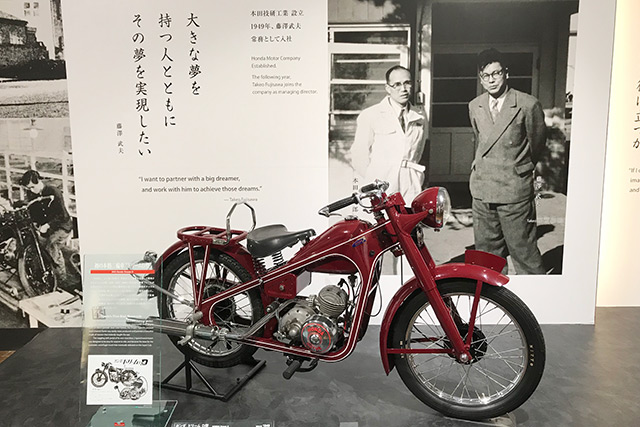

1949年(昭和24年)8月、本田技研工業が最初のオートバイとなるドリームD型を開発します。

この写真は、ホンダコレクションホールに展示されているドリームD型です。このオートバイは、本田技研工業にとって初となる本格的なオートバイでした。

六間道路にいきなりドリームD型が出没したことに、伊藤正ら技術陣はたいへん驚いたことでしょう。ドリームD型はたちまち地元で人気の車種となりました。

写真に写っている、左の作業着姿の人物が本田宗一郎、右のスーツ姿の人物が藤沢武夫です。この年の10月に藤沢武夫は本田技研工業に常務取締役として入社しました。

シャフトドライブを採用したライラック号の誕生

丸正自動車製造は当初から、エンジン設計の溝渕、車体設計の木村、デザインを担う林といった、優秀な3名の技術者に恵まれました。3名の入社時期は不明ですが、丸正自動車製造に社名を変えた前後には入社しているはずです。

丸正自動車製造の技術陣はドリームD型を分析し、ドリームD型を模したオートバイを設計します。しかし、「まったくのマネは面白くない」ということで、溝渕定は駆動方式にチェーン方式でなくシャフトドライブ方式を提案するのです。

伊藤正は「なんでもやれ」ということであっさり受け入れます。その後も、技術陣で何かやりたいことがあったら、伊藤正はいつも「やれ」と言ってくれました。技術陣は開発のやりがいがあったことでしょう。

シャフトドライブ方式を採用するためには、放射状に歯が切ってある「かさ歯車(ベベルギア)」や、たくさんの歯車を必要とし、それらを製造しなくてはなりません。

戦後の荒廃した浜松には歯車製造工場がなく、丸正自動車製造では歯車を1枚ずつ自作しました。歯車は1枚でもかみ合わないものがあると、オートバイは動きません。たくさんの歯車を使用するシャフトドライブ方式は、歯車に高い精度が求められます。

戦後の荒廃した中で、古い工作機械を用いての製造だったため、当初は歯車の精度が出せずにトラブルの山を築き上げますが、徹夜をいとわず果敢にチャレンジし、見事に試作車を完成させます。

六間道路では、ドリームD型がテストドライブされているさなか、今度はシャフトドライブを採用したオートバイが出没します。かさ歯車の製造の難易度を知っていた本田宗一郎は、シャフトドライブ方式の実用化に驚いたことでしょう。

そして、翌年の1950年(昭和25年)10月に、4サイクルSVエンジンを搭載したライラックML型が発表されます。これを契機として、丸正自動車製造では自動車修理の受注を完全に止めたと思われます。伊藤正が37歳のときです。

当時は、パワーが出て構造が簡単な2サイクルエンジンが主流でした。しかし、丸正自動車製造では当初から4サイクルエンジンを採用しています。理由としては、ドリームD型が2サイクルエンジンだったのでマネをしたくなかったことが考えられます。

新商品開発で成功するための鉄則に従った伊藤正

ここで、伊藤正が偉いなと思えるところは、売れるかどうかわからないオートバイ事業で、いきなり大規模に展開するのではなく、6台という小ロットの試作とテスト販売によって、事業の可能性を検討したことです。

また、社長自ら決断し、オートバイ開発に全精力をぶち込んだことです。

ライラック号の開発は、競合他社商品であるドリーム号を参考にしたことはもちろんのことです。それだけでなく、以前にテスト販売しタイガー号でのトラブル経験も活かされました。伊藤正は、一流の技術屋として、優れた商品に仕上げようとするマインドがありました。

創業期の会社が成長するためには、他社よりも品質の高い商品やサービスを開発することや、ニッチ・トップを実現することが必須条件となります。丸正自動車製造は、この条件を満たしていました。

丸正自動車製造と本田技研工業は、ほぼ同時期にオートバイ開発を始め、お互いの技術陣が意見公開しながら切磋琢磨して成長していきます。

本田技研工業に追いつけ追い越せ

丸正自動車製造は1951年(昭和26年)に、本格的にライラック号の市場参入を開始。同年に、OHVエンジンを採用したLB型を発表。この年に、餃子製造機で有名な東亜工業株式会社の創業者となる請井由夫(うけいよしお、おそらく19歳)氏が丸正自動車製造に入社します。

本田技研工業も負けてはいられません。1951年(昭和26年)に、本田技研工業初の4サイクルOHVエンジンを開発。7月には国内生産エンジンとして初めて箱根超えに成功し、エンジンのパワーと品質の高さに伊藤正らを驚かせました。

それまでの丸正自動車製造では、エンジンを含むオートバイ部品を仕入れて、自社で組み立ててオートバイを製造・販売していましたが、ここで4サイクルOHVエンジンの自社開発に入ったものと思われます。そして、翌年の1952年(昭和27年)に、丸正自動車製造でもエンジンの自社生産に入ったと思われます。

それに伴って、新しく工場を設立し生産体制を強化。それを機会に、矢継ぎ早に新機種を開発していきます。

1952年(昭和27年)には、パイプフレームを採用し、自社開発したエンジンを搭載したライラックKD型を発表。

オートバイのエンジンを自社生産できるようになった丸正自動車製造は、その後に訪れるオートバイメーカー淘汰の時代(1955年前後)の生き残りを確定させました。

ちなみに、この時期の前後に、後の本田技研工業三代目社長となる久米是志氏(1932~2022年)が丸正自動車製造でアルバイトをし、図面書きを手伝っていたようです。

売上高日本一に達した本田技研工業

1952年(昭和27年)、一方の本田技研工業はオシャレな自転車用補助エンジン、カブF型を発表します。この当時、「オートバイよりも女性向けの自転車用補助エンジンの方が売れる」と見た藤沢武夫が、本田宗一郎に開発を依頼し、その要望に見事に答えます。

カブF型のPRに、当時ラインダンスで人気だった日劇ダンシングチームを起用。彼女たちがカブF型を搭載した自転車に乗って日比谷公園から銀座通りにかけて派手にパレードし、女性でも簡単に操作できることを訴求しました。また、全国の自転車店に手紙を送り、15~16軒しかなかった販売代理店を、一挙に13,000軒に増やすことに成功し、日本全国に本田技研工業の名前が知れ渡ります。

この年に本田技研工業は、一時的にオートバイの売上高で日本一を達成します。

本田技研工業が海外から工作機械を大量購入したことの衝撃とは?

ここで本田技研工業は、生産体制の刷新に踏み切ります。

それまでの本田宗一郎は、自社の台所事情を気にして、古い工作機械でできる限り精度を出すように工夫していました。それを知っていた藤沢武夫は、カブF型などで得られた利益やこれから発表される新型車の利益を見込み、本田宗一郎に「好きなだけ工作機械を買ってよい」と告げます。

本田宗一郎は河島喜好と手分けして、アメリカや西ドイツ、スイスの工作機械メーカーから、歯切盤や内面研削盤などさまざまな種類の高性能な工作機械や検査装置を、合計108台購入しています。

資本金が600万円のときに、4億5,000万円分の工作機械を購入し、新工場建設と併せて15億円もかけるという無謀さですが、その支払いを藤沢武夫がなんとかしたということは、さすがとしか言いようがありません。

1952年までは、町工場の延長のような体制で製造された、低品質のオートバイでも売れました。ある意味でセーの法則にも似た、造れば売れる時代でした。

導入された高性能な工作機械を扱える人材が育って本格稼働しだすと、町工場で製造されるオートバイとは品質や性能の差が歴然と出てしまいます。最新鋭の工作機械を導入できない弱小メーカーのオートバイは、売れなくなることが必至です。

つまり、オートバイは造れば売れる時代から、品質が求められる時代に移行していくことが予想されました。

浜松の町工場でも、北川自動車工業のように、時代の変化に気が付いて高性能な工作機械を導入したところもありました。しかし、部品の精度が上がり高性能なバイクを製造できても、組み立ては手作業レベルだったため、ベルトコンベアで量産を行っている本田技研工業のオートバイには価格で勝てませんでした。北川自動車工業は、1959年(昭和34年)にヤマハ発動機に吸収されました。

オートバイ市場は急成長しましたが、設備投資による大量生産の時代に突入していくことを察知できず、設備投資ができなかった多くの町工場レベルのメーカーは、本田技研工業が起こした次代の流れに追随できませんでした。

東京に進出

そういった中で、本田技研工業の追随を果敢に試みたのが伊藤正でした。

しかし、丸正自動車製造ではカブF型のような自転車用補助エンジンは開発しませんでした。丸正自動車製造のオートバイの最大の強みは、何といってもシャフトドライブ方式だったので、オートバイ製造一本に絞り込んだのでしょう。

その後、カブF型の販売台数が急激に減少したことを考えると、この方針は良かったかもしれません。カブF型は、売上が一時的だったとは言え、未開拓の販売代理店を開拓するのにはとっておきの商品だったことも事実としてありました。

1953年(昭和28年)、丸正自動車製造は本田技研工業に遅れること3年目に、販売力強化のため、浜松から東京八重洲(現在は中央区京橋)に本社を移転します。東京への本社移転は本田宗一郎がすすめたとされています。また同年、本田技研工業から遅れること1年半後に名古屋支店を開設し、福岡にも支店を設けます。

ベビーライラック号を発表

この年に、ヒット商品となるベビーライラック号を発表します。訴求方法は本田技研工業がカブF型のPRで行った派手さを真似しました。それは、着物姿をした松竹歌劇団が宣伝隊となり、オートバイに乗って町中を回ったり、宣伝カーの上に乗って全国各地をパレードしたりするというものでした。

ベビーライラック号は、デザインの斬新さや価格の安さ、広告宣伝の効果で大ヒットし、会社は急成長していきます。現在の浜松市中区森田町に3,000坪もの工場を設立して生産体制を強化し、後に6,000坪まで買い足します。一時的ですがオートバイの販売台数で国内3位まで上り詰めます。

広告宣伝の派手さがさらにエスカレート

丸正自動車製造の宣伝の派手さは、その費用だけで新工場が建つほどでしたが、さらにエスカレートしていき、新型設備の導入や部品の生産体制構築は後回しにされました。

ライラックの歌(ライラック姉妹、ライラック音頭)の製作・レコーディングを藤山一郎に依頼したり、丸正自動車製造の熱血営業マンの活躍を描いた映画「姿なき驀走(ばくそう)」を制作し、1954年(昭和29年)に全国で放映されたりします。

また、雑誌「月刊オートバイ」1954年1月号の表紙には、プロ野球巨人軍の川上哲治選手(内野手)が球場でベビーライラック号に乗った姿が飾られました。川上哲治は、1953年には日本プロ野球史上初の1500安打を達成し、数々の賞も受賞したスター選手でした。同年3月に発行された広報誌「ライラック タイムス」にも川上哲治の姿が見られます。後のライラック タイムスには、長嶋茂雄選手も掲載されたことがあったようです。

さて、1954年(昭和29年)は、朝鮮戦争特需が終わり、オートバイの需要が昨年の2/3程度に落ち込み、各オートバイメーカーに不況の波が押し寄せていました。そして、204社あったオートバイメーカーは、この年に88社にまで減少しました。

その中、丸正自動車製造は大阪支店を開設し、販売ルートをさらに広げます。

本田技研工業も映画を制作

1955年(昭和30年)、本田技研工業は大映映画株式会社と提携で映画「火の驀走(ばくそう)」を製作し、350ccの新型ドリーム号の宣伝を行っています。劇場公開は同年3月でした。

映画のタイトルからして、丸正自動車製造を意識した映画だと言えます。本田技研工業は、丸正自動車製造にPRで遅れを取ったように見えます。

前年1954年(昭和29年)10月に、「火の女」というオートバイレースの映画が公開されており、その「火」と丸正自動車製造の映画の「驀走」が融合した映画のタイトルになったものと思われます。なお、3つの映画は、ストーリーはまったく異なったものです。

藤沢武夫の父、秀四郎は、映画広告の事業や映画館の経営をしていたことがあるので、藤沢武夫の戦略的な考えもあって、映画を製作したのでしょう。

その後、丸正自動車製造も本田技研工業も映画に手を出していないため、費用対効果が合わなかったと思われます。

生産性向上と合理化の波

1954年(昭和29年)4月、本田技研工業は浜松市葵町に2万坪の新工場(浜松製作所葵工場)を稼働させます。この工場には、外国から調達した最新鋭の工作機械が導入されていました。この頃、溝渕定は本田技研工業の新工場を見学していますが、おそらくこの葵工場だったと思われます。

溝渕定は、本田技研工業の新工場で検査工員の多さに驚かされます。その数は、組立工員よりも多かったのです。部品を流れ作業で全数検査し、それを組み立てていきます。部品の全数検査は、検査費用はかかるものの、組み立て直しが減り、出荷後のトラブルも減るので、結果的に安上がりとなり、お客様満足の高さにもつながります。自社との製品に対する考え方の違いを痛感しました。

この頃、競合他社が開発したオートバイの中にも、シャフトドライブ方式を採用したものが出現し始めていたこともあり、焦りもあったと思います。

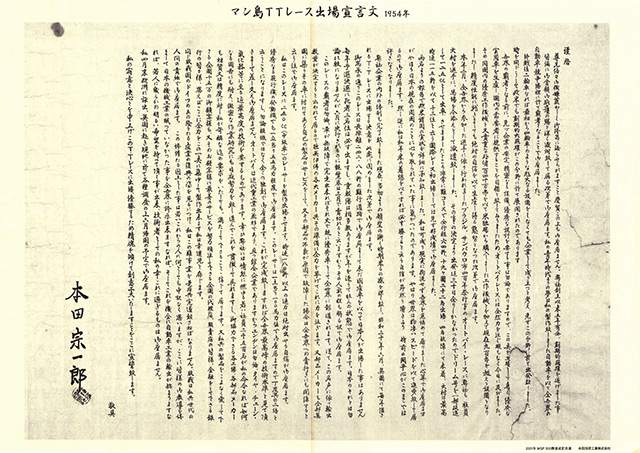

本田宗一郎のマン島TTレース出場宣言

品質に定評のあった本田技研工業でしたが、1953年(昭和28年)競合他社の類似商品が台頭し販売店を奪われたり、主力商品が原因不明のトラブルや異音などで販売不振になったりで、売上高を前年比で23%ほど減らしました。

そこに買掛金や海外から取り寄せた工作機械の代金などの支払いが重くのしかかり、また労組問題が勃発するなどして、1954年(昭和29年)は本田技研工業にとってもっとも苦しいときで、経済界の中でも倒産が叫ばれました。

この年の3月、本田宗一郎(47歳)は伝説となる「マン島TTレース出場宣言」を発表します。マン島TTレースは、オートバイレースのオリンピックとも言われ、「このレースで優勝したオートバイは世界一のオートバイ」と称されるほどでした。次の写真は、その宣言文のレプリカです。

本田宗一郎は、もともと世界最高水準のオートバイを開発することを目標にしていたため、いずれは発表される宣言だったと思いますが、倒産寸前の状態でそれを行ったことは、注目に値します。もう一つには、このレースに出場することで、日本の機械工業が優れていることを世界に誇示でき、若者に明るい希望を持ってもらえることが記載されていることです。

この宣言文は、もちろん藤沢武夫が本文を書いて本田宗一郎が署名したものです。藤沢武夫は、本田宗一郎が世界一を目指していることや、日本の発展に貢献したいと考えているこという公器な考えを、完璧に捉えていました。

本田技研工業に販売店数で負けていた丸正自動車製造は、広告宣伝による事業拡大を狙います。一方の倒産寸前だった本田技研工業は、生産部門をはじめ管理部門でも極めてストイックな生産性と品質の向上を行い、事業回復・拡大を狙います。

その軍配は、どちらに上がるでしょうか?

オートバイレース優勝とその功罪

1955年(昭和30年)11月に、日本で初めて全日本の本格的なオートバイレース、全日本オートバイ耐久ロードレース(通称:浅間高原レース、第1回浅間火山レース)が開催されました。公道や浅間高原をコースとした1周19.21kmを5周するというものでした。

次の写真は、そのスタート地点跡地となった場所にある記念碑です。

丸正自動車製造は、次の2クラスに市販車を改造したオートバイで出場します。

- 125ccクラス(ウルトラライトウェイトクラス) ⇒ 市販されているベビーライラックJF-2(SF2)のシリンダー径をボアアップしたベビーライラックJF-3W(SF3)

- 250ccクラス(ライトウェイトクラス) ⇒ 市販されているライラックSYを改造したライラックSYZ

レースの結果、125ccクラスのベビーライラックの成績は振るいませんでしたがチーム総合で2位、250ccクラスのライラックSYZは優勝してしまいます。ライラックSYZに乗った伊藤史朗(いとうふみお、1939~1991)氏が奮戦し、優勝候補だったドリームSAZに乗った谷口尚己(たにぐちなおみ、1936~)氏を僅差で2位に抑えたのです。

この優勝により、ライラック号の名前が日本全国に知れ渡り、神武景気と相まって販売台数はさらに伸びます。

このときの丸正自動車製造の従業員数は700名を超え、売上高は8億円を超えていました。この年の前後がもっとも活気のあった時期だと言えます。ちなみに、本田技研工業の従業員数は2,500名を超えていました。

オートバイレースに出場しなければならない理由

1953年頃からは、地方での草レースだけでなく、大会が盛んに開催され始めました。

当時のオートバイメーカーは、200社以上あったわけですから、メーカーによってオートバイの性能や品質に大きな差がありました。消費者は高性能なオートバイを手に入れたいわけですが、それを実証しPRするのに手っ取り早い方法は、オートバイレースで優勝することでした。

そして、オートバイの大会に出場し優勝すると、そのオートバイは日本一優れているものと認識され、日本全国で売れるようになりました。

ただし、大会に出場するためには、レース用に改造されたオートバイやレーサーの準備、出場費、レーサーやメカニックの宿泊費等で、今の金額に換算して1台当たり1,000万円ほどかかったと言われています。各社は何台も出場させるため、相当な費用がかかりました。

大会に出ることは、小さな会社にとっては、ある意味で社運を賭けた挑戦でした。それゆえに、オートバイの大会に出場すらできずに倒産したり、大手に吸収されたりしていったメーカーは、数え切れませんでした。

また、大会に出場できたとしても、レースで敗退して売上を下げて倒産していった企業もありました。

1955年頃になると、エンジンを外注していた町工場レベルのメーカーは、軒並み倒産しました。レースの勝敗は、レーサーの腕の良し悪しはもちろんですが、エンジンの性能差も大きく影響します。そのため、エンジンを外注していたメーカーは、エンジンの性能を高めることができなかったので、自社生産していたメーカーのオートバイに敗退していきました。

先ほど述べた全日本オートバイ耐久ロードレースは、第3回まで行われましたが、その出場メーカー数は、回を重ねるごとに減っていきました。

- 1955年の第1回=19メーカー

- 1957年の第2回=11メーカー

- 1959年の第3回=8メーカー

全日本オートバイ耐久ロードレースは3回で終わりましたが、その後は、企業が持つサーキット場でオートバイレースが行われるようになりました。1962年に本田技研工業が日本初の舗装された本格的なサーキット場「鈴鹿サーキット」は有名です。

有頂天の伊藤正

さて、大きなレースで優勝して販売台数が大幅に伸び、増産に入った丸正自動車製造ですが、ここから失敗が始まります。

浜松などにあった部品製造の町工場が、伊藤正に「うちの工場で部品を造らせてもらえないでしょうか」との相談を持ち掛けます。彼らは、伊藤正たちを料亭で接待しそこに芸者を引っ張ってくるなどして、伊藤正らを喜ばせました。

浜松にあった30社以上あったオートバイメーカーの大半が倒産していたため、そこにオートバイ部品を卸していた町工場の社長や営業担当は必死だったと思います。

しかし、彼らは接待の経費をどこから捻出するのでしょうか。もちろん、部品代に上乗せされ、この費用がライラック号の本体価格に重くのしかかります。シャフトドライブ方式は、チェーンドライブ方式と比べて価格が高くなりがちにもかかわらず、ライラック号はさらに割高になりました。

後に、ライラック号の販売台数が減っていくことは明白です。

本田宗一郎の宴会や接待に対する姿勢は?

本田宗一郎はどうだったのか。どうやら、本田宗一郎も伊藤正と同様に、宴会が好きだったようです。若かりし頃の本田宗一郎は、遊ぶために仕事をしていると言っても、過言ではありませんでした。

しかし、本田宗一郎が伊藤正と違っていたことは、公私を分ける姿勢でした。

飲み代すべてかどうか分かりませんが、少なくとも従業員と飲みに行くときは、ポケットマネーを使い、余計な経費にはしなかったようです。

また、本田技研工業が新工場の場所を鈴鹿市に決めた理由の一つとして、当時鈴鹿市長だった杉本龍造(1913~1997)氏の対応を本田宗一郎がたいへん気に入ったことでした。

本田宗一郎が他の候補地を見に行ったときには、候補地の説明をしてもらいたかったのに、「まずは接待から」という具合で、本田宗一郎は嫌気がさしていました。

ところが杉本市長は、本田宗一郎と藤沢武夫に対してお茶しか出さず、すぐさま現地案内となりました。現地にはスタッフが旗を持って立っており、「あの旗までの範囲が工場になります」といった具合に、合理的な説明を受けました。

本田宗一郎は、「あの市長は信頼できる。新工場は鈴鹿にしよう。」と帰路で決めたそうです。

1956年、本田技研工業の社報で述べられた合理化について

もちろん、本田技研工業で飲み代などの無駄遣いを戒めたことは、合理化の一部に過ぎません。

神武景気の真っただ中、売上高が歴代更新する兆しが見えた本田技研工業でしたが、そのとき社報に掲載された藤沢武夫の言葉が興味深いです。その抜粋は次の通りです。

「今わが社は、数量を増加して各社の増産と歩調を合わせることがよいか、数量はおさえて、販売比率は下げても経営内容をよくすることに努力することがよいかの、天下分け目のところである。

まだまだコストダウンさせなければならない多くの要素がある。これを徹底的に探究し、理想的原価にもっていくことが、現在とるべき第一番に重要なことであると、社長は経営の中心を明らかにしている。

油断のならない時期は近づきつつある。」

藤沢武夫は経済、銀行、市場などの動向を読み取り、さらなる合理化を行いつつ、生産台数や従業員数を無理に増やしませんでした。

丸正自動車における合理化は?

丸正自動車製造における社内の合理化はどうだったのでしょうか。

本田技研工業に勤めていた社員が、退社して丸正自動車製造に入社することがありました。伊藤正は、「本田技研工業から来た社員はとても厳しかった」と述べています。

おそらく伊藤正はその社員に頼み、本田技研工業で当たり前だった厳しさを、丸正自動車製造に取り入れようとしたことでしょう。しかし、会社の経営体質は変わりませんでした。

伊藤正は、「これは危ない」と思いつつも、無駄遣いにブレーキを踏めませんでした。つまり、伊藤正は俗世間の誘惑に弱く、小規模から中規模、そして大規模へと成長していく会社を経営するための哲学がなかったと言えます。そのようなワンマン社長の周りはYesマンだらけとなり、トップの弱点を補ってくれる理想のナンバー2は能力が発揮できないので定着しません。

理想のナンバー2のいない会社は、社長が苦手とするところもすべて判断・決断をしなければいけません。

負けん気の強い社長は、負けん気が社外に向いたら成長意欲になります。それが社内に向いたら、社内の優秀なスタッフと喧嘩することになり、優秀な人たちの能力が活かされずに離れていってしまいます。伊藤正の負けん気は社外に向いていたので、開発・製造・財務それぞれの部門に優秀なスタッフがいました。

彼らに出していた方針は、ある程度はコントロールしていたとおもいますが、自分が把握できないことは「なんでもやれ」と任せきりの方針を出していたように思います。そのような方針では、それぞれの部門長は会社全体の考えではなく、自分の部門を中心に考えがちになり、各部門が連携を取りにくくなります。すると、部門毎の合理化ができても、部門間を超えた全体的な合理化が難しくなります。

また、伊藤正は社長ではいたものの、財務は苦手だったと思われます。

技術者の社長は、たいてい財務は苦手です。財務の基本は、「入るを量りて出ずるを為す」です。将来に入る収入を予想して、それに見合った支出を行うことです。財務部門でのミスは、野球で言うところの外野のエラーのようなもので、必ず痛手を被ります。

会社が大きくなると、経営判断の誤りが、大きな損失につながるため、分野ごとに能力のある幹部を集め、経営の全方位を固める必要があります。藤沢武夫は、本田宗一郎が苦手とするところをすべて担い、開発部門以外の人選や人材育成も行いました。

藤沢武夫はどのように財務知識を深めたのか?

藤沢武夫は、本田技研工業に勤める前は、自身で小さな会社を経営していました。小さな会社では、財務と言えるほどの知識は必要なく、「開発」「営業」「経理」といったことが把握できれば成り立つほどのものだったと思われます。

会社が巨大化していくと、それぞれが部門化していき、経理に「財務」が加わり、「生産」「人事」といった部門も必要となります。

藤沢武夫は、大企業の財務部門の経験はもちろんなかったわけですから、銀行の担当者に相談したり、他社の財務分析をしたりして、本田技研工業における理想の財務体質を自身で研究したようです。

藤沢武夫の著書によると、同業他社や製造業の大企業の有価証券報告書を取り寄せ、売上高を分母とした固定資産の額や原材料費の額を財務指標として、「優良なオートバイメーカーの基準」を独自に発明したようです。

失速と倒産の憂き目

時代は、藤沢武夫の読み通り、まさしく天下分け目のところだったのです。

本田技研工業との潜在的な実力差

1956年(昭和31年)、本田技研工業は経営理念を策定、翌年1957年(昭和32年)は事務の合理化を開始。海外から輸入した高性能な工作機械を扱える人材も育ち、高性能なオートバイを安価に量産できるようになりました。

本田宗一郎と藤沢武夫の仕事に対する厳しさや、倒産の危機を乗り越えた本田技研工業の経営体質は、まさに筋肉質でした。危機を乗り越えた経験が、本田技研工業にとっての資産として残りました。

1956年の丸正自動車製造の売上高は9億円4,000万円(現在の価値に換算すると約56億円)ほどありました。本田技研工業は79億円ほどあったので、丸正自動車製造と本田技研工業の売上高の差は8.4倍ほどです。

丸正自動車製造の工場にある工作機械は旧型ばかりだったので、本田技研工業に技術力と生産力で遅れを取っています。また、このときの丸正自動車製造の販売店数は196店舗でした。都道府県の平均販売店数が4.2店です。本田技研工業はカブF型の販売で、販売店数を大幅に伸ばしていたので、販売力も圧倒的に負けていました。

丸正自動車製造は、この年に台湾向けに125ccのオートバイ(おそらくライラック・サンキュウ AQ)44台の販売契約を締結しています。丸正自動車製造にとって、初めて海外取引締結に成功し、海外の販路拡大も狙っていたことがわかります。

伊藤正は、国内だけでなく海外向けの販売を伸ばすことを考えていました。しかし、この時点で厳しい合理化に舵取りをし、技術力と生産力の向上や、効果的な販売方法の確立に注力しなければいけない時期に差し掛かっていました。

最初の倒産まで、あと5年のことでした。

本田技研工業の値下げ攻勢

1957年(昭和32年)3月と8月、日銀は2度の公定歩合引き上げを行い、銀行の金利が上がりました。本田技研工業は、資金調達が難しくなったこのタイミングに合わせて、主力商品のドリーム号とベンリイ号の値下げ交戦を、3月と8月の2度も連続して仕掛けます。まさしく強者の兵法です。

1度目の値下げには、多くの会社が追随できたことでしょう。藤沢武夫は、その追随を見定めるように、同じ年に2度目の値下げを行います。その価格は、「他のメーカーが、当分追いつけない値段をつけて、一挙に、量を確保するという大作戦であった」と西田通弘は後に述べています。

本田技研工業は、この前後に値下げの他にも他社にないサービスを導入しています。

- 1年保証の導入

- 小売価格を全国統一化

これらの仕掛けには、オートバイメーカー各社は参ったと思います。この仕掛けに、量産できない多くの企業が薄利多売を余儀なくされ、当時最大手のトーハツですら追随できませんでした。

経営の悪化

丸正自動車製造も例外なく経営不振を迎えます。ベビーライラック号以降、いくつも新商品を開発しますが、大きな会社を支えるだけのヒット商品は生まれませんでした。

丸正自動車製造の設備は古く、エンジン以外の多くの部品を外注していたため、生産性の向上とコスト削減が困難でした。そのときの外作が9割程度で、丸正自動車は組み立て工場としての生産性向上を図る方針を取っていました。オートバイ業界は、極度の価格・性能競争時代に入りましたが、この方針によって設備投資が後手になり、先進企業に追従できませんでした。

1957年(昭和32年)10月に第2回浅間火山レースが開催され、丸正自動車製造は125cc部門に4台、250cc部門に4台、350cc部門に2台と、合計10台で出場。主力となる125cc部門と250cc部門はすべてリタイア、350cc部門は2台とも最下位となりました。経営の実力が、オートバイレースの結果にも現れています。

同年は、東京都中央区宝町に新社屋が完成します。この負担も大きかったことでしょう。しかも、1957年~1958年の時期は「なべ底不況」と言われ、鍋底のように景気が停滞し、それが長期化するのではないかと言われていました。それでも、売上高は12億8,000万円に達していました。

そして、1958年(昭和33年)に丸正自動車製造は、ベビーライラックの後継機としてニューベビーライラック号(90cc)を、そしてニューベビーライラック号の上位機種のライラックEN(125cc)を発表します。今まで4サイクルエンジンにこだわってきた丸正自動車製造ですが、ニューベビーライラック号とライラックENでは製造コストや材料費の安い2サイクルエンジンを採用しました。また、ボディも簡素なものでした。

ニューベビーライラック号のコンセプトは「自転車よりも手軽」でしたが、市場はまだまだ荷物運搬用のオートバイを求めていたため、ニーズに合致せずあまり売れませんでした。

この年の売上高は、前年比で約10%減の11億5,500万円でした。なべ底不況からの回復が望まれたことでしょう。

丸正自動車は設備増強の資金調達のために、9月に株式を公開します。

スーパーカブの誕生

1958年(昭和33年)、それに対して本田技研工業では、倒産の危機の原因ともなっていた世界レベルの工作機械が性能を発揮し、また技術陣の総力を結集し、傑作とも言われるオートバイ「スーパーカブC100」が発売されます。燃費が良いうえ、壊れにくく、運転しやすく、小型なのに馬力があり、値段がはなはだしく安いと来ます。スーパーカブは、空前の大ヒット商品となり、モペッド市場を席捲しました。

| 車名 | スーパーカブC100 |

| エンジン | 4サイクル単気筒OHV |

| 排気量 | 49cc |

| 馬力 | 4.5PS(9,500rpm) |

| 販売価格 | 5万5,000円 |

本田技研工業は、1959年(昭和34年)に米国法人の設立し、マン島TTレースに初出場を果たしてメーカーチーム賞を受賞します。メーカーチーム賞とは、規定時間以内に全車が上位入賞を果たすことで得られる賞です。初出場でのメーカーチーム賞受賞は、マン島TTレース史上初でした。

その後の国内外での大きなオートバイレースは、本田技研工業が上位を独占していったことは言うまでもありません。そして、2年後にはマン島TTレースの表彰台を本田技研工業のオートバイが独占します。

この年の丸正自動車製造の売上高は9億1,000万円ほどと、2年間で売上高が30%ほど落ち込みました。通常であればここで大手術です。それに比べ、本田技研工業の売上高は2年間で2.5倍程度増加し260億円ほどとなりました。

| 期 | 丸正自動車 (5月期) | 本田技研 (2月期) |

|---|---|---|

| 1955年 (昭和30年) | 800 | 5,525 |

| 1956年 (昭和31年) | 940 | 7,882 |

| 1957年 (昭和32年) | 1,280 | 9,783 |

| 1958年 (昭和33年) | 1,155 | 14,188 |

| 1959年 (昭和34年) | 910 | 26,165 |

鈴木自動車工業との提携を持ち掛けられるも伊藤正がワンマン拒否

1959年(昭和34年)、いよいよ経営が怪しくなった丸正自動車製造は、メインバンクの大和銀行から鈴木自動車工業(現スズキ)との提携を持ち掛けられます。このときの売上高に対する金利支払い額の割合は、2%程度に達していました。

鈴木自動車工業の売上高は丸正自動車製造の7倍ほどあり、利益が充分に出ている優良企業でした。

この提携にサインをすれば、丸正自動車製造は救われていたのですが、伊藤正は「本田宗一郎を裏切ることはできない」という私情から経営陣に相談もせずに独断で断ります。当時鈴木自動車工業の2代目社長であった鈴木俊三(すずきしゅんぞう、1903~1977年)氏は、本田宗一郎と仲が悪いことで知られていました。

その後、当然ながらメインバンクからの金融引き締めが始まります。

1959年8月に開催された、第3回浅間火山レースには、250cc部門にライラックLS18R1を2台のみ出場させましたが、結果は上位をホンダが独占しライラックは最下位でした。

設備投資の資金がない丸正自動車製造は、現在手持ちの設備で新しいオートバイを開発し続けましたが、高性能なオートバイ(ヒット商品)が生まれることはありませんでした。

オートバイ一筋で世界企業になったホンダ、別事業に支えられたヤマハとスズキ

この頃、資本力のあるヤマハやスズキも台頭し、後に3強の時代を迎えます。この2社は、明治時代から楽器や自動織機を製造しており、その事業と並行しながらオートバイ製造に乗り出していました。安定した事業からの資金や人材の援助もあり、苦境を乗り越えることができました。

丸正自動車製造は、オートバイ製造を始めたときに安定収入のあった自動車修理事業をあっさり捨てています。また、その他のオートバイ製造に乗り出した多くの町工場でも、同じような傾向が見られます。

当時の多くの経営者は、考え方が単純のように思われますが、現在とは熱の入れ方が違っていたのでしょう。

本田技研工業の攻勢で生き残った企業は、別事業の収益があったところばかりです。強者と戦っていくためには、別の安定した収入源も持っておいた方が安全だということです。

それにしても、戦後の浜松で生まれたオートバイメーカー3社は、2020年の世界シェア・ランキング1位がホンダ、2位がヤマハ、8位がスズキという実績からも、考えさせられるものがあります。なお、カワサキは9位です。

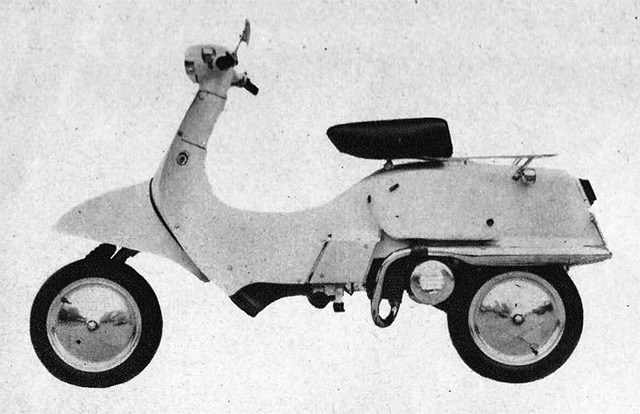

倒産の引き金になったライラック・モペットの誕生

1960年(昭和35年)、丸正自動車製造はスーパーカブが築いた小型オートバイ市場に参入すべく、初の小型車となるライラック・モペットを、第7回全日本自動車ショー(10月25日~11月7日)にて発表します。

次の写真がライラック・モペットです。2サイクル50ccで、ボディとシャーシが一体となったモノコックボディに前後車輪は片側サスペンションが採用され、セルスタートはもちろんのことグリップ操作での遠心式自動変速ができるといった、オシャレで女性でも運転しやすいスクーターでした。各社が、スーパーカブを模したオートバイを開発する中で、丸正自動車製造は独自性の高いスクーターを開発したのです。

| 車名 | ライラック・モペットAS71 |

| エンジン | 2サイクル単気筒 |

| 排気量 | 50cc |

| 馬力 | 3.5PS(7,000rpm) |

大手自動車メーカーと提携

これが大手自動車メーカーS社(現、M社)の目に留まり、ライラック・モペットのOEM契約を持ち掛けます。自社で開発していたモペッドの販売不振により、斬新なデザインのライラック・モペットの可能性に注目したわけです。

このとき、丸正自動車製造のメインバンクであった大和銀行が手を引いていたため、東海銀行との取引が始まりました。東海銀行のあっ旋でS社との提携を持ち掛けます。

大手自動車メーカーが、なぜライラック・モペットに注目したのか。

当時S社は、スクーターではトップのシェアを誇っていましたが、50ccクラスのラインナップが弱く、本田技研工業のスーパーカブなどの競合にシェアを奪われ、30%程度まで落としていました。そのため、新型モペッドを開発しても採算が取れるかどうかわからない状態でした。

また、前年にS社から発売したモペッドは、シャフトドライブを採用していました。シャフトドライブのオートバイと言えば丸正自動車製造ですが、S社にとっては「まさか丸正自動車製造がモペッドに参入してくるとは」という具合に、さらなる強敵が出現したことになります。また、ライラック・モペットは価格が安かったので、競争力もあると判断したようです。

「モペッド」と「モペット」、どちらが正しい?

正しくは、「モペッド」と濁点の入った方です。しかし、「ド」は発音しにくいためか、当時は一般的に「モペット」と呼ばれていたようなので、「ライラック・モペット」という名称で発売されたものと考えます。ベッドを「ベット」と言ったり、バッグを「バック」と言ったりする人がいることと同じです。

ちなみに、モペッドは次のような、いろいろな意味で使われています。

- 原動機付自転車

- 小型オートバイ

- スクーター

- ペダル付オートバイ

販売網の権利売却と設備投資

次の表は、丸正自動車製造の売上高と経常利益の推移です。

| 期(5月決算) | 売上高 | 経常利益 |

|---|---|---|

| 1955年 (昭和30年) | 800 | 不明 |

| 1956年 (昭和31年) | 940 | 不明 |

| 1957年 (昭和32年) | 1,280 | 不明 |

| 1958年 (昭和33年) | 1,155 | 1.2 |

| 1959年 (昭和34年) | 910 | 6.9 |

| 1960年 (昭和35年) | 1.420 | 26.0 |

| 1961年 (昭和36年) | 1.454 | 15.0 |

1960年(昭和35年)の丸正自動車製造は、年間の売上高が14億円以上に回復していました。利益は前年比で約3.8倍と大幅に増えていますが、これは、銀行からの融資を受けるために粉飾したとも言われています。

受取手形の不良分の貸倒処理、研究開発費や工具・金型の減価償却がほとんど行われていいなかったようで、利益が出ていたかのように見せかけていますが、実際のところ、2,000~3,000万円程度の赤字だったようです。おそらく、バランスシートの棚卸資産は大幅に増大していたことでしょう。

ともあれ、経常利益率は粉飾していた1960年ですら、1.8%程度と、極めて悪い数字です。ちょっとした景気変動ですぐに赤字に転落しそうな、極めて不安定な企業でした。利益のほとんどを設備拡張につぎ込んでいたため、資金難に陥っていました。設備投資を行い、生産性を高めることで、他社との価格競争に追随できると踏んでのことでした。

S社は、丸正自動車製造の台所事情を知ってか、「丸正自動車製造が持っている販売網と権利を売ってほしい」と提案します。「当社の販売網を活かすことで、モペッドだけでなくライラック号も売ることができます。販売はお任せください。」という具合で会話が進んだのでしょう。

伊藤正は、「S社が全国で販売してくれるので、苦手な営業から解放される。また、権利を販売したお金で自社の設備投資ができる。」と期待し、S社に丸正自動車製造が持っていた販売網と権利を無担保の資金援助3,000万円とモペッド6,000台分の代金の前払い2億3,700万円、合計2億6,700万円で売却します。

伊藤正は、本田宗一郎から技術だけでなく、自由経済と競争原理の大切さも学んでいたはずです。それにもかかわらず、生死を左右する販売を完全に他社依存するという、自ら足かせを装着する苦渋の決断をしました。伊藤正は、「S社が助けてくれる」ということで、子会社になったかのような錯覚でいました。

しかも、製造原価5万円のところ、S社には3万9,500円で契約し、1台売れるごとに約1万円の赤字で販売しているのです。

それほど精神的に追い込まれていたということでしょうし、それぐらいの卸価格でないとスーパーカブには勝てませんでした。また、間もなく実施されるであろうオートバイ輸入の自由化で、廉価で高性能なオートバイが輸入されるようになり、ますます経営が危うくなることが予想されていました。

伊藤正は「設備投資で生産台数を増やせば製造原価を下げられるし、S社の販売網に乗ればなんとかなるだろう」と踏んでいました。他社依存のバクチ的な戦略です。

この頃、モペッドのブームが到来していたので、モペッドメーカー各社は設備投資し、月産12万5,000台と戦後最高の製造台数に至ります。

S社は、ライラック・モペットに独自のVベルト自動変速機を搭載させたり、前輪の片側サスペンションを両側に変更したりするなど、改造したものをOEM製造させて発売しました。

道路交通法施行によりモペッドの需要が激減

しかし、1960年(昭和35年)12月に施行された道路交通法により、モペッドの使用は許可制から免許制になり、二人乗りが禁止されて、モペッドの需要が激減します。

モペッドメーカー各社は、二人乗りが禁止された50ccエンジンを、二人乗りができる51cc以上に改造して販売するという苦肉の策で対応しました。この策が案外、市場に受け入れられたようです。しかし、ライラック・モペット(販売名:ゲールペット)は簡単には改造ができない設計で、市場ニーズに対応できませんでした。

ちょうどその同時期に、オート三輪ブームが起こり、1960年(昭和35年)は国内でオート三輪の生産台数のピークに達していました。オート三輪とは、前輪が1輪のトラックのことです。

オート三輪の生産台数推移

オート三輪には、小型三輪車と軽三輪車の車種がありました。その違いを簡単に述べると、小型三輪車はトラックと比べて小型ですが大型のオート三輪、軽三輪車はそれよりも小型のオート三輪です。

次の表は、オート三輪の国内生産台数の推移です。

| 年 | 小型三輪車 | 軽三輪車 |

|---|---|---|

| 1955年 (昭和30年) | 87,248 | 656 |

| 1956年 (昭和31年) | 103.926 | 1,483 |

| 1957年 (昭和32年) | 111,352 | 3,585 |

| 1958年 (昭和33年) | 84.875 | 14,002 |

| 1959年 (昭和34年) | 74,803 | 83,239 |

| 1960年 (昭和35年) | 87,057 | 190,975 |

| 1961年 (昭和36年) | 86,222 | 138,373 |

| 1962年 (昭和37年) | 68,600 | 75,567 |

小型三輪車は1957年をピークとして、軽三輪車は1960年をピークとして衰退しています。これは、オート三輪よりも快適な小型四輪(軽トラック)がオート三輪の市場を奪っていったためです。

市場の変化をつかんでいたS社は、1962年にオート三輪の生産を中止し、四輪軽自動車の生産にシフトしました。

さて、1960年(昭和35年)にS社としては、「低価格で競争が激しいモペッドよりも、単価が高くブームも来ているオート三輪を販売した方が売上アップにつながりやすい」と考えていました。S社の経営陣らは、丸正自動車製造とOEM契約を交わした当初からオートバイ部門の縮小・撤退を決定していました。

そうとも知らず伊藤正は、S社とのOEM契約に基づいて、設備投資を行いモペッドなどの量産を開始。資金繰り悪化の解消を夢見ますが、積極的に販売する気のないS社は契約に背いてオートバイを大量返品し、在庫の山を築いてしまいます。

1961年(昭和36年)は、モペッドの国内生産は月産7万台と、前年よりも40%以上も減産されるという、モペッドにとって暗黒時代とも言えるものでした。

丸正自動車製造は、もともと月産500台だったものを、この頃には月産1,500台まで製造できるまでに設備を増やしており、月産5,000台を目標としていましたが、S社は当初購入予定の6,000台のみで手を引きました。

最初の倒産

丸正自動車製造は、在庫のオートバイやモペッドを独自に売ろうにも、販売網を失っていたため売れませんでしたし、提携解消後に新たに販売網を築くための時間と余力はありませんでした。

当時、池田内閣が所得倍増計画を打ち出しており、1961年(昭和36年)から5か年で5兆円ほどの道路投資が決定し、高速道路などの建設も予定されていました。それが実現すると「オートバイ需要がさらに増える」と予想されため、各メーカーではそれに合わせた長期計画の策定が行われました。それに対して、丸正自動車製造では先行きが暗く、長期計画を立てようにも無理な話でした。

鈴木自動車工業との提携を再度模索しますが、その頃は鈴木自動車工業も経営不振だということで、提携は実現しませんでした。

実のところ、この年の鈴木自動車工業の税引後利益は前年比165%と、過去最高益を出していました。しかし、自社でモペッドを新規開発していたことや、自社工場の近代化を行っていたこと、丸正自動車製造の負債額が大きく膨らんでいたことなどから、ていよく断られたのが本当のところでしょう。

| 年度 | 売上高 | 税引後利益 |

|---|---|---|

| 1955年 (昭和30年) | 1,953 | 55 |

| 1956年 (昭和31年) | 3.575 | 98 |

| 1957年 (昭和32年) | 4.841 | 138 |

| 1958年 (昭和33年) | 5.767 | 189 |

| 1959年 (昭和34年) | 7,341 | 253 |

| 1960年 (昭和35年) | 12.430 | 366 |

| 1961年 (昭和36年) | 14.967 | 604 |

またこの頃は、労働運動が盛んに行われていた時代でした。1961年(昭和36年)1月26日、丸正自動車製造の社内では従業員が倒産の不安から労組を結成しました。

またこの頃に、浜松の工場で工場の管理に従事していた溝渕定が本社に呼ばれます。そこで決算書を見せられた溝渕は、「ここまで酷いとは思わなかった。なぜここまで悪くなるまで対策しなかったのか?」と憤ります。

同年10月11日に労使間で労働争議が開始されます。

その日、伊藤正はS社との交渉の中で、担当常務からは「手切れとして、明日の手形引き落としの金額をやる」と言われるも、「その場しのぎではダメだ」と拒否します。交渉は決裂し、その翌日の12日に不渡り手形1,300万円、負債17億5,000万円で、休業宣言がなされました。

浜松の工場に勤めている従業員らは、そこにいる重役に対して、不渡り後からの未払い賃金の支払いを求めて交渉します。交渉の末、賃金は在庫しているライラック号の現物908万円相当と、現金173万円で支払われました。

組合は、浜松で会社の再建について、伊藤社長との話し合いを求めましたが、伊藤社長は浜松に来てもらえませんでした。そこで労組は、11月10日に静岡県地方労働委員会事務局に「労働争議あっせん」を申請しました。

労働争議あっせんは、事務局職員が仲介して話合いによって紛争の解決を支援する制度です。あっせん員が東京本社に訪れて、伊藤正と交渉し、11月19日に交渉が行われることになりました。19日を含めて3回の交渉の結果、11月の給料未払い分の支払いや、差押えられている財産の譲渡などが話し合われ、25日に工場が閉鎖されて、全従業員が解雇されました。

伊藤正が48歳のときでした。

溝渕定は、倒産の残務整理を終えた1962年(昭和37年)1月、オートバイ製造を始めたばかりのブリヂストンからの誘いを受けて転職しました。

再起のチャレンジと再倒産

和議成立

伊藤正は、資金調達を本田宗一郎に相談しますが断られてしまいます。しかし、翌年1962年(昭和37年)、本田技研工業の下請けとして部品を発注することを約束してくれ、2月に従業員40人で仮操業を始めています。本田技研工業の下請けになった事実によって和議申請が成立します。

そのころの本田技研工業と言えば、アメリカ進出で大成功し、マン島TTレースの2クラスで1位~5位を独占し、四輪自動車を発表し、鈴鹿サーキットを完成させるといった、まさしく飛ぶ鳥を落とす勢いで成長していました。その本田技研工業と取引をするということは、債権者にとって補償が担保されたようなものです。

和議によると、S社や金融機関の債務を除いた、一般債務7億4,000万円の半額を切り捨てた3億7,000万円を、事業再生後半年を据え置いて、10年年賦で支払うという内容でした。

米国向けのオートバイ製造で再起を図る

何かと本田宗一郎に助けられてきた伊藤正ですが、本田技研工業の下請けを続けるさなか、オートバイ市場への再起を考えます。本田宗一郎は再起のことを知っていたそうですが、見て見ぬふりをしたと言われています。

この頃は、オートバイメーカーは20社程度しか生き残っていませんでした。しかし、本田技研工業、ヤマハ発動機、鈴木自動車工業の3社は、マン島TTレースなどの国外レースで好成績を収めて輸出が伸びたため、国内で需要が落ちている中でも生産台数を増やしていきました。

丸正自動車製造の再起は、国内での販売だけではかなり難易度の高いものだと容易に予想できます。そこで、本田技研工業の米国進出での成功を見ていたこともあり、米国向けの新車を開発し始めるのです。

米国進出のときに「ホンダがアメリカで売れるなら、丸正にできないはずはない」と発表しています。

またもや本田技研工業を追いかけるのですが、これは夢というよりは嫉妬でしょう。伊藤正はこのとき49歳ですので、引退するのにはまだ早い年齢ですし、技術力もあります。「やらまいか」精神で自らを奮い立たせ、再起を図ります。

嫉妬の強い社長は、事業に失敗することが世の常です。また、国内事業がうまくいかないための挽回策としての海外進出は、これまた失敗することが世の常です。

同年、第9回全日本自動車ショーにて米国向けのオートバイを発表。1963年(昭和38年)に生産開始をします。

1964年(昭和39年)、社名を株式会社ライラックに変更し、米国向けにライラック号を輸出します。

2度目の倒産

米国の輸出には仲介人を立てましたが、仲介人に足元を見られ、高額なマージンの要求に泣かされます。

それでも再起を夢見て輸出を続けるのですが、「オートバイを製造できる資金があるなら、借金を返してくれ」という債権者からの度重なる督促と、銀行もお金を貸してくれないという状況に屈し、1967年(昭和42年)に再び倒産します。

このときばかりは、さすがの本田宗一郎も手助けしませんでした。

夢破れた後に

その後、伊藤正(53歳)は再びオートバイの夢を追いかけることを一切断ち切るため、すべての工作機械を売り払い、図面や資料を焼却したと伝えられています。そのときに焼却できなかったのが、アート商会時代に撮影された、本田宗一郎を中央にした1枚の集合写真でした。

後の伊藤正は、創業時の工場跡地に駐車場とライラック荘という名称の旅館を建て、その旅館を18年ほど運営されます。妻や子供名義の資産を売却して得たお金や旅館の売上を返済に充て、借金を完済します。

浜松市にシティーホテルが進出してくると、旅館の売上が下がるので、それをアパートに改築して、そのオーナーとして生涯を終えます。現在、その跡地にはライラック・ガーデンという名称のマンションがあり、オートバイ製造の面影すらありません。

1992年(平成4年)、本田宗一郎が亡くなった翌年のこと、伊藤正(79歳)は都市開発で取り壊される予定のアート商会浜松支店の建物を訪れます。

この場所は、アート商会浜松支店発祥の地から徒歩3分ほど、ライラック荘から徒歩12分ほどのところにありました。おそらく大戦前後に移転したのでしょう。

工場内のホコリをかぶった棚には、湯たんぽが残されていました。それを眺める伊藤正の目には、オヤジに負けまいとする執着はもうありませんでした。

丸正自動車製造が倒産した根本原因を探る

1950年代は、オートバイ製造をした企業にとっては激動の時代でした。戦後の物不足から生じたオートバイのニーズは、品質・性能の時代へと移り、価格競争の時代へと移りました。また、法律の変化にも奔走させられました。

ほぼ同時期にオートバイを開発した丸正自動車製造と本田技研工業の結果は、大きな差があります。同じ町工場からスタートしましたが、片や倒産し、片や世界一のオートバイメーカーに急成長しました。

上記のエピソードからは、いくつかの経営の教訓を読み取られた方もいらっしゃることでしょう。

丸正自動車製造が倒産した理由には、たくさんの条件が考えられますが、間違いを恐れず、私が考える、いくつかの倒産の根本原因を述べたいと思います。

いいものができても販売ができなければ売れない

倒産の根本原因の一つ目として、販売を挙げました。

世界にもあまり類を見ないシャフトドライブを採用したライラック号。すばらしいオートバイを製造したとしても、販売ができなければ消費者の手に渡ることはありません。

また、販売の成否は、お客様ニーズや社会環境の変化、競合他社の攻勢など、外部環境に大きく左右されます。売れる商品を、売れる値段で販売しなければ売れません。

本田技研工業では、販売方法を試行錯誤しながら、独自に販売網を築いていきました。丸正自動車製造は、本田技研工業の販売方法を研究しますが、最後はS社に販売をすべて依存して失敗しました。

「販売」という生殺与奪権のすべてを大手自動車メーカー1社に依存し、オートバイメーカーから下請工場に転換した経営は、危険極まりありません。1社当たりの依存はせいぜい売上高の1/3が限度です。

アメリカに進出するときにも販売網で苦労しました。

ここで、藤沢武夫の「経営に終わりはない」から、本田技研工業での販売網の考え方について引用したいと思います。

「経営に終わりはない」(文藝春秋、文庫本、P174)

ホンダが初めて輸出をしたのは昭和二十五年(筆者注:正式には昭和27年)のことで、台湾から欲しいという話があって、小さな商社を通じて、エンジンを三百台くらい売ったのが最初です。つづけて買ってくれるのかと思って、商社へ何度か足を運びましたけれども、商社というものは、自分から積極的に売ろうという意思がぜんぜんない。とくに二輪車のような、自分たちに商品知識の乏しいものはそうでした。オートバイのような商品は、アフター・サービスが必要なので、とても商社に頼ってはだめだと思いました。

<中略>

私は、商社を通すべきではない、国内の流通経路をつくったときと同じように、地道に自分でパイプをつくらなくてはいけないと決心したんです。

会社が存続するためには、良い商品を開発することは大切ですが、それと同時に売上予算を実現するための販売の仕組みを構築する必要があります。

現在では、企業がホームページを持つことが当たり前となりました。そういった営業ツールを作成し活用するためのノウハウを自社で持つことも大切が、新しい販売チャンネルを自ら開拓したり、新しい販売方法を開発したりすることも大切です。

販販売網の構築は、まさしく難行苦行で、会社が成長するための登竜門です。費用も時間も労力もかかります。いつの時代も同じで、その難行苦行を乗り越えていかなければ、町工場は本物のオートバイメーカーに成長できませんでした。

弱者が強者の兵法を模倣

丸正自動車製造は、本田技研工業のオートバイのデザイン、製造方法、宣伝方法など、さまざまなものを模倣していきました。本田技研工業が小企業のうちは、それで良かったのです。

本田技研工業からカブF型が発売された1952年(昭和27年)以降は、丸正自動車製造からすると、本田技研工業はかなりの強者と言えるほどの規模になっていました。その強者の会社経営方法や、販売方法などを、引き続き模倣していきました。

模倣はとても良いことだと思います。しかし、派手な広告宣伝を行ったり、芸者を呼んでの宴会をしたりで、本田技研工業の「筋肉質の経営」といった経営の本質のところまで模倣ができていなかったようです。

その結果、弱者が強者の兵法を模倣して、大幅なムリ・ムダ・ムラを生みました。それにより、設備投資が後手になり、生産性や品質を向上させたり、競合の値下げ攻勢に対応したりすることができませんでした。

自社が強者か弱者かを見極め、それに見合った経営戦略を立てる必要があります。

「負けん気が強く反省できない社長は、たいてい倒産してから反省する」と言われていますが、伊藤正もそのとおりになりました。

放漫経営の丸正自動車製造と堅実経営の本田技研工業

本田技研工業には、本田宗一郎だけでなく藤沢武夫がいました。藤沢武夫は生産部門だけでなく間接部門にも徹底した合理化を図りました。倒産の危機に遭い、より堅実さを増した藤沢武夫がいる限り、芸者を呼んでの宴会など許されたものではありませんでした。従業員の机の上が片付いていないだけでも、激しく指導したとも伝えられています。

このコラムを読み進められた方の中には、「私は、派手な広告宣伝や接待漬けといったムダなお金の使い方はしない」と思われた方もいることでしょう。

しかし、お考えいただきたいのです。それは、「当時は、それが常識だった」のです。

今の常識をお考えください。例えば、ホームページを開設することやSNSに広告を出すこと、動画広告を作成して動画チャンネルにアップすることなどがあります。そのような広告宣伝の予算を立てるのにも、費用対効果と経営とのバランスがあります。「他の会社がやっているから」とか「今流行っているらしい」という単純な理由で始めるべきではありません。そういった販売ツールの効果を分析できるようになることもノウハウでしょう。

伊藤正は、社員のムダ遣いに対して「これではいけない」と思いつつも、温和な性格から、社員に厳しく指導することができなかったように思われます。

過大な広告宣伝費や社員などのムダに消費したお金がライラック号の価格に上乗せされ、高品質で廉価なオートバイを求めるようになった市場の変化に追随ができませんでした。

経営の見通しの甘さや、社長として社員を指導できなかったことなどで、伊藤正は放漫経営だったと言われても仕方がありません。

会社の存続のためには、特に不況時には、お客様ニーズをつかみ取った高付加価値の創造と、より一層ムダを排除し財務体質の強化が大切になります。

わが社にも藤沢武夫がいたら

丸正自動車製造には、優秀な技術スタッフが揃っていました、理想のナンバー2がいませんでした。伊藤正は、後に次のように述べています。

「本田さんのところにいた藤沢という人は、ちょっと見た感じは古鉄屋の親方みたいなゴツイ風格だったが、頭の低いおとないしい人だった。ただ、商売には厳しかった。先を見る目があって、決断力がある。先手先手を打っていくんですよ。私の会社にも藤沢さんのような人がいてくれたら、倒産せずに済んでいたかもしれない。藤沢さんが欲しかったねぇ。」

確かに、伊藤正のボトルネックを補ってくれる理想のナンバー2が経営に参画してくれていたら、倒産が免れただけでなく、会社が世界企業にまで成長できた可能性もあります。

理想のナンバー2が経営に参画すると何が良いのか?

社長にとって理想のナンバー2が経営に参画すると、営業体制や財務体質が改善され、今まで会社の成長のボトルネックになっていた2つのことが改善されます。

- アイデアが実現するスピードが上がる

- 経営のムリ・ムダ・ムラが減る

社長は基本的にアイデアマンなので、会社を発展させるためのアイデアを次々と出します。しかし、必ずと言ってよいほど社長が苦手としているところで問題が発生し、社長の時間が奪われ、会社の成長が止まります。例えば、経理が苦手な社長であれば、経理のところで問題が発生し、社長の貴重な時間が奪われてしまいます。

会社が発展しているときは、それに伴って必ずムリ・ムダ・ムラが発生します。それでも社長は発展に向けてエネルギーを費やすのですが、ムリ・ムダ・ムラによって利益率や生産性が悪くなり、売上高が増えても利益が増えないという現象が起こります。

利益が少なくなれば、会社の発展のための商品開発や改善などが行えなくなり、会社の成長が止まります。

そこで、社長自身が陣頭指揮を執って「ムリ・ムダ・ムラの対策をしよう」考えます。社長は基本的に会社の発展力を担っているため、社長がムリ・ムダ・ムラの対応だけに追われてくると、会社が成長しないばかりか、発展の機会を失ってしまいます。

理想のナンバー2が経営に参画すると、社長が苦手とする部分をナンバー2が補ってくれるようになります。すると、社長は発展力のみに集中することができるため、会社を発展させながら利益を増やすことができるようになります。

本田技研工業では、主に本田宗一郎が発展力を担い、藤沢武夫が事務仕事やムリ・ムダ・ムラの改善を担当して、会社は急速に成長しました。

理想のナンバー2は、社長が持つ崇高な夢と、その実現を予感させる情熱と実力に集まるものです。徳の力と言っても良いものです。

片や世界一のオートバイメーカーを目指す本田宗一郎、片や本田技研工業を目指す伊藤正。やはり、理想のナンバー2は本田宗一郎と組みたくなることでしょう。

自分の強みと弱みを知り、理想のナンバー2がどのような人物なのかを明確にすることで、組むべき人物を見抜くことができるようになりますが、トップが魅力的な目標を掲げていなければ、そのような人物は現れにくいものです。

藤沢武夫は、自書「松明は自分の手で」の中で、次のように述べています。

「二位というものはチエを使わないでも、マネさえしていれば、可能であるが、それだけでは、決して一位にはなれない。」

藤沢武夫は、常に一位を本気で目指す本田宗一郎の夢と実力、行動力、経営哲学などに魅了され、将来性を感じたのでしょう。

負けず嫌いの性格がナンバー2を寄せ付けないことも

社長は負けず嫌いな性格の人が多いことでしょう。伊藤正も本田宗一郎もそうでした。負けず嫌いの性格の社長の中には、自分よりも優秀な部下を認められない人も少なからずいます。そういった社長は、ナンバー2候補の活動を阻害する場合があります。

トップは経営参謀からの諫言を素直に聞けるかどうかが問われます。もし、経営参謀からの諫言を素直に聞けない場合は経営参謀が離れていき、トップの周りはYesマンだらけになり、会社は末期を迎えます。

自慢話を繰り返すようになると、そのような兆候が現れていることが多いので、ご注意ください。また、社長が従業員に経営哲学や経営理念を繰り返し述べ伝えることは、とても大切なことなので、頻繁に伝えることが大切です。

社長の年齢が40歳を超えてくると、分野によっては自分よりも若い人に能力で負けてしまうことが出てきます。そういった優秀な人材が入社してきた場合は、経営哲学で導くことが必要です。そのためにも、会社の規模の成長に合わせて、社長も成長していくことが肝要です。

渋沢栄一が「論語と算盤」と述べられたように、経営者には人間学と採算学の両方を勉強することが大切です。この2つは、いくら勉強しても勉強のやり過ぎはないのです。

もし、あなたの会社に藤沢武夫が入社したら?

もし、あなたの会社に藤沢武夫が入社したら、あなたの会社はどのようになるでしょうか? 想像してみてください。

本田技研工業の場合は、4年後に売上高が約220倍。本田宗一郎と藤沢武夫の両名が引退したときには、連結で約2万3,000倍に成長しました。

社長ご自身が、どのような夢やマインドなどを持っていたら、現在に生まれた藤沢武夫のような存在が参画してくれるのか、ぜひお考えいただきたいと思います。

結局は経営理念の差

本田技研工業の経営理念

本田技研工業では、社内報などを通じて、経営哲学やトップがつかんだ市場の動向、トップが何を考え何を目指しているのかなど、従業員にトップの考えを伝えることをしました。社内報でトップの考えを残すことによって、その後の本田技研工業を大きく成長させ、河島や久米などの2代目以降の社長たちにとっての指針ともなりました。

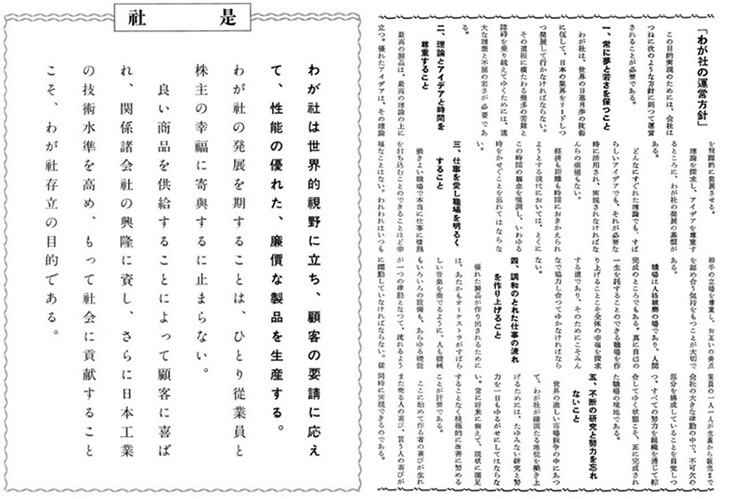

1956年(昭和31年)1月の社内報に「社是」と「わが社の運営方針」として、経営理念が発表されます。

その社是の中には、「わが社は、世界的視野に立ち」と世界を目指していることが明記されています。また、運営方針には会社を運営していく上での経営判断の方針が描かれています。

30人の壁を突破できる鍵は経営理念

経営理念を作成していない会社の従業員数は、通常であれば30人ぐらいまでが限界です。経営理念を作成し、浸透させることで、30人の壁を突破することができます。

会社が大きくなるためには、組織戦で戦ってスケールメリットが出なければなりません。また、30人以上の社員に給料を払うための売上を得るために、販売網の構築やヒット商品を出し続けることも必要です。

従業員数が30人まででしたら、社長の目の届く範囲内ですので、社長の考えが伝わりやすいです。もともと会社の創業期に集った人は、家族だったり、知り合いだったりと、気持ちの伝わりやすい人が多いはずです。

従業員数が30人を超えてくると、一般採用の人が増えていくため、経営理念を浸透させるなどして、社長の目の届かないところでも、質の高い仕事をしてもらうように育成する必要があります。

今までアットホームな会社の雰囲気だったものを、会社の成長に合わせてイノベーションさせていき、従業員数が500人を超えたときには、ガバナンスが完全に別のものになっている必要があります。

そのためにも、従業員数が30人に達する前に社長の考えを経営理念などに昇華し、明文化して従業員に浸透させ、従業員全員が高いレベルの仕事ができるようにすることが大切です。

丸正自動車製造の経営理念は?

一方、丸正自動車製造の経営理念はどうだったのか。経営理念はあったかもしれませんが、私の調査では発見できませんでした。

ところが、本田技研工業を模倣し、ベビーライラック号がヒットし、たまたま浅間火山レースで優勝して人気が高まったため、また溝渕定などの優秀な技術陣がいたことで、大きな会社に成長できました。

その結果、ムリ・ムダ・ムラが大きなひずみとなり、経営危機に陥って限界がきました。

伊藤正の方針は、上述(丸正自動車製造の立ち上げとライラック号の開発)したように、「何でもやれ」でした。厳密には、「本田技研工業に勝てるのであれば、何でもやれ」だったと思われます。経営方針が「何でもやれ」ですと、従業員は経営全体を見て判断ができないので、どうしてもムリ・ムダ・ムラが発生してしまいます。

丸正自動車製造は1956年(昭和31年)の段階で、あらゆるものを改革する必要がありました。会社に新しい血液を入れ、エネルギーを補給しつつ、新陳代謝して老廃物を出し、筋肉質の経営に結び付け、新しいメシの種を探し続けるべきでした。また、強者の兵法と弱者の兵法を理解し、正しい戦略や戦術を取る必要がありました。つまり、経営理念を作成し、それに合致しないものは「ノー」を言わなければいけませんでした。

社長は見たり聞いたりして経営の勉強をし、考えて試して教訓を得、それが智恵や経営哲学と言われるものになっていきます。それ基づいて経営理念を作成し、そこから導き出される方針に基づいて「イエス」か「ノー」を判断していきます。

会社が大きくなってくると、そうしなければならない時期が必ずくるのです。

丸正自動車製造は、本田技研工業の後追いをするだけで成長できたので、社長の智恵の部分が育っていなかったのです。

2社を比較して見えてくる正しい経営理念とは?

丸正自動車製造が倒産した理由と、本田技研工業が躍進した理由から、正しい経営理念とはどのようなもので構成されるべきなのか、またどのような文章を記載すべきかを読み解くことができます。

魅力的な目標

1つ目に魅力的な目標です。本田技研工業は販売台数だけでなく、パワーや品質、価格、アフターフォローなどで、世界一のオートバイメーカーを目指しました。そして、「エンジンで便利な世の中をつくり、世界中の人々を幸福にしたい」という崇高な想いを抱き、その実現に本気で取り組んでいました。

本田技研工業の経営理念からは、誰がお客様でどのように貢献するのか、また魅力的で大きな目標が見て取れます。トップの魅力的な目標と人徳によって、理想のナンバー2が参画し、優秀な人材が集まり、育っていくのです。

伊藤正は、アート商会から独立・起業したときの目標は、「まずは浜松一の自動車修理屋」を目指しました。それが見えてきたら次に「静岡一の自動車修理屋」を目指しました。オートバイを製造していたときの目標は、「本田宗一郎に負けないこと」でした。

先ほど藤沢武夫の自書の一文でも述べましたが、このような目標では、決して一位にはなれません。

それに比べ、アート商会時代の本田宗一郎は、最初から日本一の自動車屋を目指していました。本田技術研究所が設立されたとき、本田宗一郎は本気で世界一のオートバイメーカーを目指し、日本の技術力向上に貢献することを誓いました。それは、初期の頃からベルトコンベアによる生産ラインを導入していたことからも伺えます。

丸正自動車製造も本田技研工業も、オートバイを開発する技術力は一流でした。しかし、2社の目標を比較すると、どちらが魅力的な会社か、一目瞭然のことでしょう。

藤沢武夫という理想のナンバー2は、本田宗一郎の一流の技術力と志の高さに魅力を感じ、期待感を抱きました。理想のナンバー2の有無が、丸正自動車と本田技研工業の運命の差を少しずつ、確実に広げていったのです。

経営幹部が経営判断ができるための経営指針(社是)

伊藤正は情や妥協によって経営判断している場面がいくつかありました。特に、厳しい局面で情や妥協で経営判断をして、悪い方へと行っているように思えます。

経営理念には、経営幹部が合理的に経営判断できるように、経営指針が必要だと言えます。

本田技研工業の当時の社是には、「顧客の要請に応えて、性能の優れた、廉價(廉価)な製品を生産する」とあります。自社都合で価格を高く設定するのではなく、顧客のために高性能で廉価なオートバイを製造することを述べています。そのためには、徹底した合理化が必要になります。

もし、丸正自動車製造の経営指針の中に、「ムリ・ムダ・ムラを無くし、合理化に努めよ」といった一文が入っており、社長自ら先陣を切って経営指針に従い、経営理念を浸透させていたら、営業マンが経費を無駄遣いしたときに経営理念に基づいて戒めることができたことでしょう。

現在の本田技研工業の経営理念

現在の本田技研工業の経営理念はこちらです。当時の社是や運営方針から進化しており、人間が地球上で幸福に生きるための哲学にまで昇華しています。

質の高い仕事をし続けるための行動指針

本田技研工業では、行動指針は創ってはいませんでしたが、行動指針になりうるものを社内報で発表しています。本田宗一郎の記事には、「三つの喜び」や「120%の良品」などがあります。藤沢武夫は、社内報で「松明は自分の手で」と題して行動指針に関することを述べていますし、「万物流転の法則」と題して組織論について述べています。社内報には開発、製造、販売、市場分析、財務など、多岐に渡る考え方が示されました。

これらの行動指針は後の経営陣にも受け継がれ、本田宗一郎や藤沢武夫が引退した後も、本田技研工業はさらに成長していきました。

伊藤正は、幸いにも本田宗一郎から長年指導を受け、製造に関する哲学を身に着けていたため、丸正自動車製造の技術陣の育成には成功していたと思われます。高性能なオートバイを開発し続けられていたことが、その理由です。

しかし、オートバイの市場が大きくなるにつれ、また自社が大きくなるにつれ、小さな会社でのやり方の延長ではうまくいかなくなりました。

トラブル対応の指示の出し方で例えると、今まで社長の目の行き届く範囲であれば、「トラブルには適切に対応せよ」という指示で良かったのですが、目が行き届かなくなってくると「どういったものがトラブルなのか」、「適切の基準はどのようなものなのか」という具体的なルールづくりが必要となります。

社長が指示を出さなくても社員らが自ら正しく判断して仕事をしてくれる人材を育てるためにも、ルールづくりの基準となる「行動指針」が必要となります。

伊藤正には、藤沢武夫のような経営参謀がいなかったため、バランスの取れた組織づくりができませんでした。

さまざまな経験を通じてバランスの取れた経営が何かを悟ることで、会社が大きくなっても質の高い仕事をし続けるための行動指針ができると思います。そのバランスは、トップや経営参謀の成長、会社の規模、時代性などに合わせて変化します。行動指針は、会社の成長にあわせて進化させていくことが大切になります。

以上のことをまとめると、正しい経営理念には魅力のある目標、経営陣の正しい判断基準となる経営指針、技術などの特定の分野だけに片よらないバランスの取れた行動指針で構成されている必要があるのではないかと考えられます。

経営者自ら経営理念を解説する

正しい経営理念ができたら、従業員に浸透させることによって、経営理念が機能し始めます。ここで大切なことがいくつかあります。

- 経営理念を社長自ら実践すること

- 経営理念を経営幹部が部下に何度も語り続けること

- 明確な言葉で伝えること

伊藤正の経営哲学浸透の推測

小さな会社で経営理念がない場合は、従業員数が少ないので、社長が持つ経営哲学を従業員に直接伝えていけば良いと思います。

伊藤正は、会社が小さい頃は、技術に関しての哲学を、従業員に繰り返し述べていたはずです。なぜなら、溝渕定は伊藤正の影響を受けていたはずですし、その溝渕定は見事に丸正自動車製造の生産部門を運営し、オートバイを生産し続けることができました。

そうして会社が大きくなるにつれ、伊藤正の経営哲学が固まり始めていったことでしょう。

伊藤正が会社経営を通じて教訓として得られた経営哲学を、伊藤正は部下に語ることができたとしても、実践できていなかったのではないかと推測します。

経営理念は、何度も反復して学ぶことで、少しずつ意味が理解できてくるものです。かといって、経営理念を従業員に読ませて、考えさせていたのでは時間がかかりすぎます。また、経営理念は内容によっては、いかようにも理解できてしまうこともあります。

そこで、経営理念に込められた真意を、経営者自ら解説する必要があります。大きな会社であれば、経営幹部や部署のリーダーが経営理念を深く理解し、従業員に解説していくべきです。

本田宗一郎は、大企業になってから自分の考えを部下に伝えるときに、どのようにしていたのでしょうか。そのことがうかがえるエピソードを著書からの抜粋でご紹介します。

本田宗一郎が学んだ「粋に歌え」の伝え方

ちょうど私が二十三のときだった。初めて芸者屋に行ったときにネエさん芸者が、長唄を教えてくれた。“都鳥”の長唄だった。

ところが「粋(いき)に歌え、粋に歌え」という。“粋”なんていうものは全然わからない。今なら、具体的には説明できないけれど、こんなふうにいえば“粋”なことだろうという、自分の体験から得た観念的なもので想像する程度だが、それを「粋に歌え、粋に歌え」といってもわかりゃしない。全然わからぬまま歌っているうちに、粋にはなったが、しかしそういう教育は時間がかかる。

今はスピードの世の中だから、そんな時間をかけずに、だれでも納得できる具体的な方法でいわないといけないということである。

大企業になればなるほどいろいろな考えの人がいるから、それは必要だ。小企業なら手を取り足を取り、それでおやじの目が届くから、魂が入ったということを表現するのに割合早く納得するかもしれないが、大企業になると字で書いてやって下の方に命令する。下の方へ命令しても、下に命令が届くうちにぼけてしまう。

「俺の考え」(本田宗一郎著、新潮社、P40-41)

本田宗一郎がこの言葉を述べたときは、55~56才でした。大ヒット商品スーパーカブを生み出し、アメリカやベルギーに拠点ができ、前年には鈴鹿サーキットをオープンさせていました。まさに、大企業に成長して、技術者から社長に変貌してるときでした。

本田技研工業では、トップの考えを社内報で伝えていたことは上述しましたが、このとき部下の育成は感覚で教えて時間をかけて理解してもらうよりも、だれでも納得できる具体的な方法で伝えるべきであることを述べています。

経営理念の内容は、抽象的なものであることが多いです。その解釈を従業員に任せていたのであれば、社長の意図が伝わるのに時間がかかります。経営理念の内容を正しく浸透させるためには、経営者自ら従業員に解説すべきなのです。

本田宗一郎は、日ごろから工場内を巡回して、従業員に声をかけていたようで、直接社長から開発での考え方を聞かされていたようです。本社機能の部分での経営理念の浸透は、藤沢武夫が担当しました。

まとめ

以上、丸正自動車製造の伊藤正に関する情報をさまざまな文献からまとめ、本田宗一郎や本田技研工業と比較して、丸正自動車製造の倒産理由を探りました。また、2社を比較して正しい経営理念とはどのようなものなのかを考察しました。

あなたの会社の経営理念は正しいものでしょうか?

もし、自社の経営理念が「正しい経営理念なのだろうか?」と疑問に思われたり、「足りないものがある」と思われたりしたのであれば、このコラムを振り返ってお考えください。

また、ご自身で作成された経営理念が正しいものかどうかの判断に迷われたら、当社の経営理念コンサルタントにぜひご相談ください。

大戦後の浜松の混乱は、新型コロナでの不況とは比べものにならないぐらい悲惨なものだったと思われます。その中で魂を高揚させ、オートバイ開発を果敢に挑戦した経営者の歴史をたどっていると、私にも事業に取り組むエネルギーがみなぎりました。

本田技研工業が世界一になれたのは、たまたまだったのか、必然だったのか。結果を知っている私たちは、そこから教訓なり法則なりを発見できますが、当時はどちらの会社も何もかもが試行錯誤だったと思われます。本田技研工業を緻密に調べていても、どう考えても運が良かったとしか思えない部分もあります。

ある意味で不運で悔しい思いをされた伊藤正でしたが、死してなお現在を生きる私たちにたくさんの学びや教訓を与えてくださっています。

最後に、伊藤正氏に心から感謝いたします。

この記事の著者

経営・集客コンサルタント

平野 亮庵 (Hirano Ryoan)

国内でまだSEO対策やGoogleの認知度が低い時代から、検索エンジンマーケティング(SEM)に取り組む。SEO対策の実績はホームページ数が数百、SEOキーワード数なら万を超える。オリジナル理論として、2010年に「SEOコンテンツマーケティング」、2012年に「理念SEO」を発案。その後、マーケティングや営業・販売、経営コンサルティングなどの理論を取り入れ、Web集客のみならず、競合他社に負けない「集客の流れ」や「営業の仕組み」をつくる独自の戦略系コンサルティングを開発する。