社長には徳があった方が良いですし、これを否定する方は少ないはずです。

では、徳のある社長とは、どのようなことが備わっている人のことか、ご一緒に考えていただけたらと思い、このコラムを書くことにしました。

当社の大きな目標の一つとして、徳のある社長をたくさん輩出して、日本を豊かにしたいというものがあります。経営コンサルティング事業では、論理的にクライアント企業を支援することはもちろんのことですが、徳のある社長への成長もご支援できたらと考えている次第です。

このコラムでは、またまだ木鶏たりえない著者が、社長の徳について、過去の偉人が説いたさまざまな文献を引用して、徳の研究の途中経過として、批判を恐れず大胆に述べたいと思います。

徳のない社長とはどういった人か?

徳のある社長はどういった人なのかを考える前に、徳のない社長について考えたいと思います。ネガティブな内容については、考えやすいからです。ごいっしょにお考えいただけたら幸いです。

では、どのような社長が、徳がないと言われそうなのか、いくつかの例と、仏教で伝えられている六大煩悩、徳を失ってしまう6つの項目に照らし合わせたいと思います。

六大煩悩とは、次の6つの煩悩のことです。

- 貪(とん)=むさぼること

- 瞋(じん)=怒りのこと

- 癡(ち)=愚かなこと

- 慢(まん)=慢心のこと

- 疑(ぎ)=疑うこと

- 悪見(あっけん)=何でも悪く見てしまうこと

煩悩と言うと、色情の欲望と思われる場合もありますが、色情は貪と痴に該当すると思います。

自己中心的な考えや行動をする社長

1つ目は貪欲(とんよく)です。貪欲とは、簡単に述べるならば、分不相応に欲を求めることです。お金であったり、異性であったり、名誉であったりします。

このような、自己中心的な考えや行動をする社長には徳が無いと言えます。

会社経営の中で、どういった社長が自己中心の社長なのでしょうか。ケースバイケースでしょうけれども、会社のお金の使い方と、社員の指導方法で、自己中心かどうかが、おおよそわかります。

経費の使い方

会社のお金の使い方では、取引先へのお金の支払い方や、何にどれぐらいの経費を使っているのかです。

会社帰りに飲みに行っているお金を、会社の経費から出している人は、社員のことをあまり考えていないかもしれません。「自分の給料は安くしているから」と言っても、経理担当者は経費の使い方を見ているわけです。

これが、まだかわいい金額であれば、「仕方がない」と思われるものですが、分不相応と思われたら、人心が離れてしまいます。

貪の心と部下の指導方法

社員の指導方法で、「とにかく仕事を取ってこい」ばかりの社長は、自己中心的でしょう。どのように仕事を取ってくるべきなのか、方針は何かあるのか、仕事の取り方を実践して見せるなど、いろいろな方法で指導してあげられ、社員に仕事で成果が出せるように丁寧に導ける社長は、徳があると思います。

自己中心的な考え方や行動は、仏教で六大煩悩の1つ「貪(とん)」に該当すると思われます。

天台宗の開祖、天台智顗(538~598年)大師は、六大煩悩を止める摩訶止観(まかしかん)を提唱しています。「摩訶」は、偉大なという意味だそうです。「止」は六大煩悩を止めること。「観」はそのための智慧だそうです。今現在でも、徳が失われることを止める方法としても、とても参考になります。

山本五十六(1884~1943年)元帥の部下指導の言葉から、徳のある指導方法を学びたいと思います。

やって見せ、説いて聞かせて、やらせてみ、讃(ほ)めてやらねば、人は動かぬ。

「むさぼり」の現代風の意味

「貪」を社長当てはめると、次の3点が代表的な欲だと思います。

- 過度な自己保存欲

- 自分中心の自己実現欲

- 行き過ぎた名誉欲

1つ目のよくある例としては、「社員にとって夢のない会社」「社長だけ給料がべらぼうに高い会社」です。2つ目のよくある例としては、「社員を働かせるための経営理念」です。3つ目は、2つ目とも重なりますが、「名刺を何種類も持っていて自慢する社長」です。

すぐに激しく怒る社長

怒りの心は、仏教で六大煩悩の1つ「瞋(じん)」と言われるものです。

社員が、道理に合わないことをして、社長から激怒されることはあります。激怒された本人も、「それなら仕方がない」と思い、反省することでしょう。

しかし、相手が理由や道理もわからないのにすぐに怒ってしまう社長がいます。自分の思い通りにいかなかったり、社員が自分の気持ちを理解してくれなかったり、ちょっとしたことで激しく怒る社長もいます。

人前で暴言を吐いてしまう社長

人前で感情的になり暴言を吐く社長も、徳のない社長の代表格です。徳のある社長は、そのようなことはしません。

社長としては、「社員の指導だ」と思っているかもしれませんが、社長の怒りには破壊力があるので、怒られた本人はたまったものではありません。社長に特別な魅力がなければ、能力の高い人は去っていってしまうものです。

取引先などの外部の人に対して怒ってしまう人は、もっての他です。お客様に怒る社長も、限度を超えるようであれば、「徳のない人だな」と感じてしまいます。

すぐに激怒するけど徳のあった本田宗一郎

本田技研工業の創立者、本田宗一郎先生(1906~1991年)は、すぐに激怒することで有名でした。激怒するだけでなく、社員を殴りつけていたぐらいでした。しかし、後の幹部たちは「オヤジに育てられた」と述べ慕っていました。

本田宗一郎が怒るケースは、社員が技術者としての原理原則に外れた考えを示したり、それによってミスをしたりしたときでした。

激怒された社員は、その理由について言われてみれば納得のいくものでしたし、相手を技術者として認め育てようとして激怒し、人格を否定するような発言はしませんでした。

激怒した後は、社員に謝るようなことはしなかったようですが、怒りが後を引くことはなく、雨の後のカラッと晴れた青空のような感じだったようです。「このバカ野郎!」と怒った後にもかかわらず、笑顔で振り返ることもあったそうです。

社長はいつも心穏やかであることが望ましいですが、怒ってしまっても、すぐさま反省して、相手に頭を下げられるぐらいの人が、徳のある人と言えます。

本田宗一郎が相手を諭すように丁寧に説明した逸話

本田宗一郎ですが、理解の浅い部下に対して、怒るのではなく相手を諭すように丁寧に説明した逸話も残っています。

時は戦後、当時の日本製品は世界から「安かろう悪かろう」と言われていました。日本国中の工業地帯は爆撃されてボロボロだったので、致し方がありません。

1951年、日本科学技術連盟が主催し、W・エドワーズ・デミング氏によって日本各地で品質管理(Quality Control)の講義を行い、企業での導入が始まりました。1952年、品質管理を小グループで勉強することが提唱され、1953年からQCサークルが始まりました。

本田技研工業では、当時、入社したばかりで埼玉製作所検査課の係長になった杉浦英男(1927~2007年、当時26歳)氏が、上司の要請で通産省の品質管理と標準化のセミナーに参加して品質管理を学び、現場の実情に苦労しながらもQCサークルを少しずつ定着させていきました。

あるとき、杉浦英男が本田宗一郎に品質管理について説明する機会がありました。その中の「抜き取り検査方式」の説明で、本田に激怒されました。

杉浦、「この方法ですと、部品メーカーの側で品質管理が可能なばかりでなく、メーカーさん自体のレベルも上がるのです。」

本田、「うんうん」

杉浦、「もちろん、抜き取り検査ですから、千に一つ、いや、万に一つの目こぼしがあるのは、これは仕方ありません。もし不良品が外に出てしまったとしても、ごめんなさいで済ませた方が、全数検査するよりずっと経済的なのです」

本田、「なんだそれは。そんなのが品質管理だったら、今すぐやめろ。全部やめろ!」

杉浦、「え?」

そのとき、そこにいた全員が、杉浦が殴られると思いました。ところが、本田は杉浦に応接室の窓の外を見るように促しました。そこにはドリーム号を走らせている若者がいました。

本田、「あの連中はな、おれたちより実入りが少ないけど、乏しい中から月賦でドリームを買ってくれているんだ。おれたちは、ああいう若者たちからもらうお金を積み重ねて、工場を経営したり部品を買ったりしているんだ。おまえらは千台に一台ならいいと言うけど、あの若者にとっちゃ一台の中の一台よ。100%の不良品よ。いいと思うか。だからおれは『120%の良品』というんだ。お客さんの一つずつの満足を積み重ねなけりゃ、ホンダなんてやっていけないんだ。」

本田の怒り方はいつも本気でしたが、相手が怒られた内容に理解できていないと見ると、丁寧に説明してくれることがありました。

ちなみに、このQCサークル活動は、後にホンダの経営理念に沿ったオリジナルの品質管理活動「NHサークル」に引き継がれていきました。

ちなみに、杉浦英男氏は、後に本田技研工業初の会長に就任された人物です。

同時代に活躍された他の経営者はどうだったでしょうか?

松下幸之助の場合

松下電器(現パナソニック)の創業者、松下幸之助先生(1894~1989年)は、ものすごく徳のある方だったと思います。しかし、叱り方のエピソードに驚かされたことがあります。

その内容とは、「叱られた人が、あまりにもの叱り方の凄さに気絶してしまったこともあった」というものです。

全員に対して、そのような叱り方をしていたわけではありません。指導する人の状況に合わせていたようです。場合によっては、相手が本質に気が付くまで何度も何度も教えたこともありました。

松下幸之助の叱り方は、単に自分の怒りを相手にぶつけるのとは異なり、「相手を正しく導きたい」という徳がありました。「怒る」ことと「叱る」ことは、意味がまったく異なります。

松永安左エ門の場合

松下幸之助が慕っていた松永安左エ門先生(まつながやすざえもん、1875~1971年)の場合、松下幸之助と同じように、きつく叱りつけることがよくあったそうで、社長室からは怒鳴り声がいつも聞こえていたとか。

やはり、叱ったあとは、いつまでもしかめっ面をせず、スッキリした顔を見せられるくらいのもので、叱りすぎたと思ったら、後で本人に謝ったそうです。

また、松永安左エ門も松下幸之助と同じように、優しい側面があったそうです。強く叱っていたのは、経営幹部だけだったと聞きます。自分の立てた方針に理解できない人に対しては、何度も何度も丁寧に理解できるまで説明をしたこともありました。

また、晩年であっても若い人たちとも積極的に交流を持とうと努力され、若い人たちと話すときは、「怒るな」と書かれた紙縒りを指に巻いていたそうです。

この3名に共通する叱り方は、次のようになります。

- 叱る場面は、原理原則に背いたとき

- 叱るときは徹底的に叱る

- 叱った後はサッパリする

- 叱られた理由が理解できていないと思ったときは、丁寧に教える

徳のない社長の場合、まず原理原則の基準となるものが、自己中心的なものであったり、原理原則が明文化されていなかったりします。社長ご自身の中では何らかの原理原則があり、社員がその原理原則からはみ出たことをやり、社長の逆鱗のしきい値を超えたときに激怒します。

その原理原則が後出しジャンケンのように繰り出されてくるので、社員の人心が離れていってしまいます。

徳のある社長のキーワードとして、「基準を持っている」ということと「それが明文化されている」ということです。それが、経営理念の基になります。

摂受と折伏による部下の指導方法

仏教の用語に、「摂受(しょうじゅ)」と「折伏(しゃくぶく)」というものがあります。この用語を、部下指導に当てはめたなら、次のような意味になります。

- 摂受=愛情を持って、丁寧に導くこと。

- 折伏=一喝して、間違いを正すこと。叱ること。

先ほどご紹介した山本五十六の事例では、摂受に該当します。本田宗一郎や松下幸之助、松永安左エ門の事例でも、折伏に該当する指導をしていたことが分かります。しかし、山本五十六は軍人でしたので叱ることは多々あったことでしょう。

徳のある社長は、摂受と折伏をバランスよく駆使しているものと思われます。

形を変えて表れる瞋の心

瞋の心は、単に怒りだけではありません。形を変えて現れることもあります。

例えば、「自社だけ儲かれば、他の企業など蹴落としても良い」といった考えを持っていたり、「競合他社が成長してきたので、撃ち落としてやりたい」といった自社中心の考えの場合です。

企業は切磋琢磨によって、世の中により良い商品やサービスを提供して、顧客に選ばれて成長していくものです。「他社を打ち落として自社だけ儲かれば良い」という発想は、「貪」も含まれていますが、「瞋」に該当します。このように、「貪」と「瞋」が合わさったり、「貪」が「瞋」に進展したりすることもあります。

「世の中を良くしていきたい」という利他の気持ちで事業活動を行い、その結果、競合他社が破れ去っていくのであれば、競合他社の責任ですので、「貪」や「瞋」には当たりません。

いつも否定的な発想をする社長

いつも否定的な発想をする社長は、「痴」や「慢」に当たる場合が多いです。

いつもマイナス発想が口癖の社長

とあるお店のコンサルティング支援をしていたときのことです。その店の社長と合いにいくと、いつも「景気が悪い」「政治家のだれだれが悪い」と環境や他人の責任にしていて、自分の会社の売上が下がっていることを、自己責任だと考えていない人がいました。

環境や他人の責任にして、会社がV字回復するのであれば、いくらでも文句を言うべきでしょう。現実は真逆になります。マイナス感情のままコンサルティングをすると、良い結果が得られるはずもありません。

いつも否定的な発想をする社長がいる会社のコンサルティングは、なかなか骨の折れる仕事になります。マイナス感情の負のエネルギーを消すために、プラスのエネルギーを注ぎ込んでからやっと増収増益の話題ができいるようになります。

ここでは、社長の徳の発生源として「プラス思考」や「自己責任」がキーワードになると言えます。

社員の提案に対していつも反発する社長

社員が社長に対して何か提案しても、その提案に対して、否定的な意見ばかり言う社長がいます。そういった社長は、慢心が入っている可能性があります。

確かに社員は、社長と比べて見識が低いと思います。仕事能力も低いです。

そうであったとしても、会社や社長のことを思って、考えて提案をしてきているのです。そういった提案をしてきてくれること自体が「ありがたいことだ」とは考えず、「いちいち提案してくる社員はうっとおしい」と考える社長もいるのです。

社員の中には、分野によっては社長よりも優秀な人がいます。社長が、そういった社員に嫉妬する場合があります。嫉妬は愛することの裏返しですので、「貪」に該当します。

ここでは、社長の徳の発生源として「寛容性」がキーワードになると言えます。

外部の人に社員の悪口を言う社長

先ほどの他人の責任にする社長の延長かもしれませんが、外部の人に社員の出来の悪さを言ったり、外部の人がいる前で社員を怒鳴りつけたりする社長がいます。

私の経験ですが、コンサルティングで会社に伺ったときに、事務室の横のテーブルで、社長と打ち合わせに入りました。そして、社員がいる前で、その社員の出来の悪さを大声で相談されたり、いきなりモラルに反する言葉で社員に怒鳴りつけたりされました。

私はコンサルタントですし、社長のご事情に合わせてご支援しているので、聞き流すようにしています。もし、他の人の前でもそうしているのであれば、「モラルやデリカシーのない社長だ」と思われますし、徳を失っていく行為ですので、お控えください。

その出来の悪い社員を雇ったのは、社長ご本人なのです。

自慢話の多い社長

社長は、どうしても自慢話が好きです。私自身も自慢話をしたいという衝動に駆られるときがあるので、自制を心がけています。

社員にとっては、社長の自慢話は初めて聞いたときには、共感や学びがあることでしょう。それが、何度も何度も続いたらどうでしょうか?

社員にとっては、「また始まった。これで30分は時間を失ってしまった。聞いているふりをしておこう。」という具合です。経営理念の解説は、何度も何度もすべきですが、繰り返される自慢話は社員にとって迷惑です。

自慢話が多い社長は、慢心していると考えて良いでしょう。慢心も、仏教で六大煩悩の1つにあります。「慢(まん)」と言われるものです。

自慢話をしたい気持ちを堪えるだけで徳が発生する

当の社長からすると、「このような良い話は、何度でも聞かせてあげたい」と、社員を思いやる気持ちがあるのかもしれませんが、社員は聞いていませんので、時間のムダですから、自慢話をしたい持ちをグッとこらえてください。

社長が、自慢話したい気持ちをグッと堪えるだけで、徳が発生するとお考えください。

いつも自慢ばかりしている社長が、突如自慢したい気持ちを抑えて、社員の話を聞く姿勢を持つと、社員は「何か変だ」と気が付き、「社長が何か新しい目標ができたのかもしれない」と感じるものです。

自慢の多い人は諫言が訊けない

また、先ほど社員からの提案を受け入れられない人の話をしましたが、自慢話の多い人に、社員の話を聞かない傾向があります。それが行き過ぎた場合は、社員からの諫言を受け入れられない場合もあります。

「社員よりも社長である自分の方が偉いのだから、社員の間違った諫言など聞いていられるか」という慢心も合わさっているのかもしれません。しかし、間違った諫言の多い中で、中には正しい諫言もあります。

諫言の聞き入れ方について、経営危機の近鉄を優良企業にした中興の祖、佐伯勇から学びたいと思います。佐伯勇の著書「運をつかむ―事業と人生と」には、諫言について次のようにあります。

衣冠束帯を問わず

衣冠束帯とは、衣類や冠、帯の色のことで、その色によって役職が決まっていた時代の話です。この意味は、「そういった役職にとらわれず、会社にとって良いと思ったことがあるなら、それを社長に報告してもらいたい」というスタンスです。人々と古都を結ぶ近鉄らしい言葉です。

社長の徳が失われていく行為は、他にもたくさんあります。どれにも共通することは、「他人への思いやりや配慮が足りない」ということです。言い換えると、「他人の幸福を考えていること」がキーワードになりそうです。

仏教によると要するに、人は六大煩悩を知らずのうちにも、うっかりやってしまうことがあります。六大煩悩を考えてしまうだけでも、ダメだそうです。それを反省して、愛他の想いで事業活動をしたり、慈善活動に取り組んだりすることによって、悪と善の天秤にかけて、善の方を大きくしていきなさい、ということになります。

六大煩悩は、徳の出血部分に当たると思います。「社員がすぐに辞めて困る」という社長は、徳の出血を止めることから始めると良いでしょう。

徳のある社長とはどういった人か?

冒頭にも申しました通り、私自身、「徳のある人物になりたい」と願っていますが、「徳のある人物だ」とは全く思っていません。また、私は哲学者でもありません。この記事の内容には、批判もあることでしょう。

それでも、あえて徳について述べたいと思いますので、ご指導いただけたら幸いです。

徳の定義

そのような私ではありますが、徳のある社長とはどういった社長なのかを、次のように定義したいと思います。

自分のこと以上に、他人の幸福を考えている社長

他人とは、自分以外の人のことです。家族のこともあるでしょう。会社の社員も、元は他人だった人たちです。会社を経営していると、次のような他人との関わりがあります。

- 自分の家族

- 社員やその家族

- 取引先企業や社員

- 商品やサービスでメリットを得られる人たち

- 会社の地元住民、地域社会

- 日本国

- 取引している海外の国

- 地球

自分と直接関係のある人から、間接的に関係のある人、まったく関係のない人までいます。その人たちの幸福を、自分のこと以上に考えている人が、徳のある人だと定義しておきたいと思います。

他人の幸福を考える人は、仏教的には「慈悲」ですし、キリスト教的には「愛のある人」ということになります。

知行合一

「多くの人を幸せにしたい」と考えることは志として大事なことです。もちろん、考えているだけでなく、それが行動に移されなければ、他人は幸福にはなりません。王陽明先生(1472~1529年)が陽明学で述べているところの「知行合一(ちこうごういつ)」が大切です。

知は行の始め、行は知の成るなり。聖学はただ一箇の功夫。知行は分かちて両事となすべからず。

知行合一とは、「知っていることと行動することは、本来は同一のものだ。勉強をして徳を磨いていくことは、ただ一つのこと。つまり、知っていることと行うことは分けられるものではない。」という教えです。

古典を読んだり、経営の勉強をしたりして「これが大事だ、あれが大事だ」と知っていても、「お客様の幸せのために何かをしたい」と思っていても、行動が共わなければ、知らないことと同じことだということです。

時には本能に逆らってでも愛を与える

徳の高い社長は、時に本能に逆らってでも愛を与えようとします。

近鉄の名社長、佐伯勇の決断

1959年、中部地方を襲った伊勢湾台風によって、木曽川が決壊し、周辺一帯は1ヶ月経過しても水が引かない状態でした。近鉄は桑名駅から名古屋駅方面を中心として、辺り一面が水浸しで、名古屋-桑名間の約20kmが不通となり、復旧の目途も立ちませんでした。

社員たちの中には家が流され、家族で住む場所に困っている人がいた状態でした。

当時、ヨーロッパに視察で出張していた佐伯勇でしたが、電報で災害の大きさに決断をし、電報で指示を出します。

「り災社員の救済は前例にかかわらず徹底的にせよ」

被災した社員には、前例にとらわれず徹底的に救済する。つまり、自社も被災し売上高を減らしていて資金繰りに困っているのだが、「会社のお金で社員の家を建てろ」という命令でした。

その決断を見た社員たちは、「いつもガミガミうるさい社長だが、社員が本当に困っているときは助けてくれる」と奮い立ち、全力で路線を復旧させ、長年の夢でもあったゲージ統一も短期間で成し遂げました。

(コラム「近鉄の中興の祖 佐伯勇に学ぶ意思決定術『独裁するが独断はせず』」をご参照ください。)

寄付についても同様です。誰かに寄付をする場合、たくさんお金を持っていたら寄付しやすいと思います。しかし、あまりお金がなかったとしても、出来る限り寄付をする人もいます。

このように、時には本能に逆らってでも、他人の幸福のために考えて行動ができる人が徳のある人です。(寄付については、後ほど「寄付について」でご説明いたします。)

なぜ人は「徳が大切だ」と思うのか?

道端にゴミが落ちていたら、イヤだという気持ちが浮かびます。人によっては、ゴミを拾っていく人もいます。道端に花が咲いていたら、美しいと思う心があります。人によっては、その花に水をあげる人もいることでしょう。

なぜ人は、そのような気持ちが勝手に浮かぶのでしょうか。そこには、人間にはそういった性質が備わっているからだと思います。

人は、ときに自分の利害を超えて、また自分の命をも顧みずに、人を助けようとすることがあります。川で子どもが流されて、父親が自分の命を引換に子どもを救ったというニュースを、時々見ます。それが、見ず知らずの人の命を助けるために、命を失った人もいます。

そういった人を、尊い人だと感じる人は多いことでしょう。私たちは、どこから、自分の命を投げうってでも他人の命を助ける行為に、「尊い」という気持ちが浮かんでくるのでしょうか?

命を助けるまで行かなくても、他人を幸福にしたいという気持ちを持っている人は、多いと思います。そこにも人間の性質が関わっていると思います。

その気持ちを、仏教的には「慈悲」、キリスト教的には「愛」と言っています。

社長の愛と徳の関係

愛には、パトス的な愛とアガペー的な愛があるそうです。パトスとは、感情的や熱情的と訳されるようです。アガペーとは、神の愛や自己犠牲の精神と訳されるようです。

パトス的な愛は、どちらかと言えば情愛といった、他人に対して受け身の愛になります。「アガペー的な愛」とは、「智恵が伴って多くの人を導く愛」と言うべき、他人に対して能動的な愛です。

社長は、自分の家族の幸福はもちろんのこと、お客様や社員の幸福も考えなくてはいけません。そういった多くの人を幸福にしようとするならば、パトス的な愛では、どうしても経営を成り立たせることができなくなってしまいます。

つまり、社長の徳の性質は、パトス的な愛ではなく、社長にはアガペー的な愛が必要となります。

アガペー的な愛では、アブラハム・マズロー先生(1908~1970年)が提唱された「マズローの欲求5段階説」を超えたものがあります。マズローの欲求5段階は次の5つです。

- 生理的欲求

- 安全欲求

- 社会的欲求

- 承認欲求

- 自己実現欲求

第1段階の生理的欲求は、食事や睡眠などの、生きていくための基本的な欲求です。これが満たされてくると、第2段階の安全欲求が現れてきます。安全欲求は、命の危険がない生活を求める欲求です。

次に、これが満たされてくると、第3段階の社会的欲求が現れてきます。社会的欲求は、孤独を嫌い、何らかの集団に属したいという欲求です。そして、社会的欲求が満たされてくると、次に第4段階の承認欲求が現れてきます。承認欲求は、人から認められたいという欲求です。

これらの欲求は、前段階が完全に満たされたら次の段階に進むものではなく、和紙の端を水に浸したら水が和紙を浸透していくように、次々と欲求が現れてきます。

最後の第5段階は、自己実現欲求です。第1~3段階の欲求が満たされ、第4段階の承認欲求が満たされてくると、5番目の自己実現欲求が現れてきます。この段階では、まだパトス的な愛ですので、社長自身の欲求がこの段階であれば、徳としては小さいものと思われます。

マズローの欲求5段階説を超えたところのアガペー的な愛の実践において、徳が発生するのではないかと思われます。マズローは、実は6番目の欲求を提唱しており、これを「自己超越欲求」としました。

社長の徳の成長

昔から「徳を積む」という言葉があるように、徳は貯金のように蓄積していくものだと思われます。徳行をすることで、徳の総量を増やしていくことで、社長は大きな仕事ができるようになっていくものと思われます。

大きな徳のある社長になるためには?

徳がある人だと言われるためには、「勇気のある人だ」とか「智恵のある人だ」とか、さまざまな要素があり、必要条件が満たされて「徳のある人」になります。

また、勇気や智恵にはレベルがあることは明らかです。アガペー的な愛には段階があるはずです。

つまり、徳のある人は、「何らかの敷居を超えたら徳のある人になる」という、スイッチのような必要条件はあるものの、矩形的な要素ではなく、さまざまな要素の総合点で、線形、もしくは非線形に徳が増えて、大きな徳を持つ社長に成長していくものだと考える方が妥当です。

先ほどの徳の定義について、徳の成長を当てはめてみると、次のようになると思います。

事業活動や慈善活動などを通じて、多くの人を幸福にした社長が、大きな徳のある社長

社長の徳の成長

社長は、今現在は多くの社員をかかえている方もいらっしゃることでしょう。社長お一人で会社を経営されている方もいると思います。

どういった社長にしても、事業を開始された当初は、自分や自分の家族が生活することで精いっぱいだったことでしょう。もしかしたら、親に経済的な支援してもらっている社長もいるかもしれません。そのような社長は、まるで泥船に乗ったような気持ちです。

もちろん、泥船で溺れている人を救うことはできません。徳とは、他人を幸せにできる力のことですから、人を救っていく力も関わっていると思います。

そのためにも、他人に頼らないでも自立できるところまで成長し、マズローの欲求5段階節の第5段階「自己実現欲求」を満たすところまで行かなければなりません。

自立していくためには、会社の利益を出していく必要があります。会社の利益は「売上高-経費」です。売上高は社会から自社が受け入れられたかどうか、利益は効率よく貢献できているかどうかの指標と言えます。つまり、会社経営では、先ほどのアガペー的な愛が必要となると思います。

二宮尊徳の教え

二宮尊徳先生(にのみやそんとく、1787~1856年)の教えを2つご紹介いたします。二宮尊徳は、江戸時代に、倒産寸前の藩や村々を再建して回った人物です。

タライに水を入れ、その水を手でかき寄せたら、水は手の周りから向こう側に移動します。反対に水を向こう側に押し出すと、水は手前に流れてきます。先に与えることで、後から自分が与えられる例えです。

また、先ほど、「多くの人を幸福にした人が徳のある人だ」と述べましたが、ある時期からいきなり多くの人を幸福にすることは難しいと思います。

二宮尊徳の教えで、「積小為大(せきしょういだい)」というものもあります。小さな積み重ねによって、大きなことを成し遂げるという意味です。普段から人の幸福を願って行動している社長が、積小為大で徳が成長していくものと思われます。

社長の徳と隣人愛

自分が利益を得ようとしたら、まずは、事業を通じてお客様や取引先を幸福にしなければなりません。

お客様や取引先は他人です。その他人を幸福にしようと考えているのであれば、そこから、実は徳が始まっているのだと思います。そうすることで、経済的に自立ができて、家族を幸福にできるようになったとします。そうすると、また社長の徳が成長していると考えて良いと思います。

さらには、社員を雇い、社員や社員の家族を幸福にしていくことで、徳が成長していきます。

ここまでは、キリスト教で述べるところの「与える愛」や「隣人愛」でしょう。ここまでが、社長の徳が線形に伸びていく段階だと思います。

また、事業が拡大していくと、今まで社長が会ったことのない社員が、会ったことのないお客様を、事業を通じて幸福にしていくことがあります。

事業が拡大していったら、社長の徳が隣人愛を超えて、社員の隣人愛の連鎖によってレバレッジが働き、徳が非線形に成長していく段階に入ると思います。社長とは直接関係のない人たちをも、幸せにする段階です。

自己犠牲の精神

社長の仕事は、給料だけを考えていると、一部の徳のない人物を除いて、つくづく割に合わない役職だとお思いのことでしょう。まさしく、社長業は「自己犠牲の精神」という言葉が合うと思います。

自己犠牲の精神は、マズローが述べた6番目の欲求「自己超越欲求」と同じものです。

お客様からは無茶な要望があり、社員や役員からは難題が降りかかり、取引先はうまく動いてくれないことが、世の常です。会社が倒産したら、すべて社長一人の責任でもあります。

社長自身が「何が楽しくて社長をやっているのか」と悩んでしまうときが、一瞬でもあったはずです。

徳のある社長は、社長を辞めようと一瞬考えたとしても、また聖書にある「涙の谷」を進み続けるようなものです。場合によっては、オスカー・ワイルド先生(1854~1900年)の「幸福な王子」の主人公のようにもなりえます。

しかし、なぜ社長は社長を続けるのでしょうか?

そこに何らかの魅力があるからです。社長をやる魅力の一つに、「可能性」があると思います。

可能性には、お金持ちになる可能性もあることでしょう。何かを生み出す可能性もあります。もう一つ、徳のある人物になれる可能性もあります。

社長であれば、徳のある人物になれる可能性にも、魅力を感じていただきたいと思います。

聖人君子と自己中心を分けるもの

このように、社長の徳行の規模は成長していくものと考えます。徳のある人の中には、徳の段階的な成長を考えずに、いきなり自分の生活を顧みず、他人の幸福のみを考えて、自己犠牲の精神で行動する人がいます。

社長のことで例えると、分不相応に寄付をしてしまったり、会社が傾きかけているのに社業をそっちのけで名誉職に没頭したりすることです。

そういった人は、2種類の評価があり、一人を聖人君子、一人を自己中心だと思います。

この2種類を見分けることは、私のような凡人にはなかなか難しく、おそらくは、多くの人から尊敬されるようになった人が聖人君子と評され、会社が倒産して誰も相手にされなくなってしまった人が自己中心と評されるのだと思います。

聖人君子になれる自信があるのであれば別ですが、自己中心になりそうだとお考えであれば、徳の蓄積は積小為大でお考えください。そのためにも、できれば他人資本に頼らずに、自己資本で自助努力していくことをお考えください。

なぜ徳のある社長を目指すべきなのか?

社長によっては「徳ではメシは食えない」とお考えの方もいることでしょう。ここまで読まれた方には、そういった方はいらっしゃらないと思います。

なぜ徳のある社長を目指すべきなのでしょうか。結論から述べますと、それは「『先見力』と『人物を見抜く力』を得るため」と言っても過言ではありません。

あえて、徳のご利益的なことを述べるとするならば、「社長の徳に人材が集まる」ということです。このことについて解説をしたいと思います。

先見力が磨かれる

社長の資質の一つに、「先見力」があります。先見力があれば、将来に備えて新商品開発ができて、社業を発展させられますし、危機を察知して予め手が打てるので、不況や特別損失があっても会社を維持できることでしょう。

先見力は、仏教で述べるところの因果応報(いんがおうほう)を、未来について当てはめて考えられる能力です。後ほど「社長の徳の発生源」でご説明いたしますが、徳を磨いていくために、目指すべきことがいくつかあります。それらを目指していき、物事を因果応報で考えられるようになると、自然と先見力が身に付いていきます。

「今現在の原因では、未来の結果がこうなる」という具合に、未来を見通して事業構想ができる社長には、部下は社長に付いて行きたいと思うことでしょう。

250年先まで構想した松下幸之助

松下幸之助は、1932年(昭和7年)にどの会社も昭和恐慌で苦しんでいる中、250年計画を発表しました。

もちろん、当時の松下電器も経営難に苦しんでいました。そういった中で、松下幸之助は知人に誘われて天理教の教会を訪れます。そこでは、使命感に燃えた信者たちが力を合わせて活動し、繁栄している姿を見ました。

それを見た松下幸之助は、「我社の使命は、製品を水道の水のごとく安価で無尽蔵に供給して、この世を楽土にすることだ」と考えました。その楽土の達成のために、250年計画が立てられました。

250年先まで構想しているわけですから、客観情勢の変化で、250年先の読みは外れることでしょう。松下幸之助の先見力もありますが、「何としても使命を実現したい」という強い志が生まれました。

ご自身が死んでからも後を構想するという、世のため人のための壮大な構想です。それが大義名分となって、社員は「よし、やってやろうじゃないか」と奮起し、松下電器は躍進していきました。

優秀な社員が育ち辞めていくのを抑えられる

もし、無計画な社長がいて、行き当たりばったりで行動し、指示はすべて口頭のみだったらどうでしょうか?

そのような社長の元では、指示の出しっぱなしで、進捗確認もされず、会社は停滞し、社員は成長しないことでしょう。優秀な社員ほど、社長から口頭でいろいろと注文が集まり、仕事が忙しくなりすぎてすべてのことが停滞します。すると、その社員は社長から叱られて、「こんな会社でやっていられるか」となって会社を去っていくことになります。

そのような因果や、社員の気持ちが分からない社長であれば、徳などあろうはずがありません。

その逆に、徳のある社長の元では、優秀な社員が育っていきますし、優秀な社員が会社を辞めていくことを抑えることができます。

徳を身に付けようとしていく中で、先見力が出てくるので、思いついたものの中で重要なものがあれば、それを経営計画なりプロジェクト計画なりを立てて、行動するようにもしてください。そうすることで、優秀な社員に負担がかかりすぎることを防いでくれます。

社長の徳を社員に見抜かれる期間は?

社員は、社長のことをどれぐらいの期間で見抜くのかを述べている言葉があります。

上、三年にして下を知り、下、三日にして上を知る

社長が社員のことを3年もかかって知り、社員は社長のことをたった3日知るという例えです。

なぜか、社員は社長の徳を3日とは言わないまでも、短期間で見抜いてしまうようです。しかし、社長は「この社員の性格は・・・」と答えたとしても、まったく見抜けていないことがあります。

このことは私も経験があります。以前、私は2年弱ほど会社に勤めていました。そこを辞めてから数年してコンサルティング会社を起業しました。そのときの勤めていた会社の社長に挨拶に行ったところ、「そんな能力があったなんて、知らなかった」と、とても驚かれていました。

このように、社長は部下の能力や考えていることを見抜くことができないと思った方が良いでしょう。反対に、部下からは、社長の徳については、よく理解できるようです。

社長はちょっとしたことにも注意を払うことが大事

社長は、自分自身のちょっとした発言、ちょっとした行動、ちょっとした判断、ちょっとした命令にも、因縁果報を考えて気をつけないといけないのです。

例えば、次のことはどうでしょうか?

- 会社の近くの横断歩道で信号無視をしていませんか?

- タクシーやバスで、運転手さんに「ありがとう」と一言を伝えていますか?

- 新幹線や飛行機の中で、部下を横にして爆睡していませんか?

- 社員とランチをしたときに、自腹を切っていますか?

- 女性スタッフを「女の子」と言ったりしていませんか?

こういったことが積み重なると、ハインリッヒの法則で述べているところの、徳を失ってしまう1回の大きなミスにつながるのです。(当社にて定期開催している社長向けの研修「小さな会社の社長のためのセミナー」では、ときどき社長が徳を失わないためのヒヤリハットを行っています。)

徳のある社長に人材が集まる

一般に、「波長同通の法則」というものがあります。「類は友を呼ぶ」とも言います。人とのお付き合いでは、おおよそこの法則に合致することが多いです。

極端な話として、善良な心を持った人の中で、極悪な盗賊の友達になりたいという人は、まずいません。波長が合わないからです。反対に、善良な心を持った人の周りには、基本的に波長の合う善良な心を持った人が集まるものです。

この法則は、徳のある社長にも当てはまります。徳のある社長には、徳のある人が集まってくるものなのです。

また、能力のある人材は、社長の徳に引き寄せられてくるものです。社長の徳の総量に応じた人材が、会社に入ってきてくれるようになります。能力のある人は、社長の徳によって能力が発揮できるからです。

ここで、史記の著者、司馬遷(しばせん、前漢の時代)が、同年代に活躍した漢の将軍、李広(りこう)に贈った言葉が思い浮かびます。

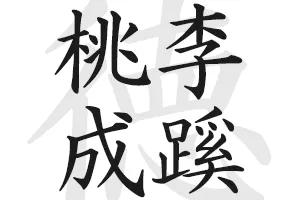

桃李もの言わざれども下自ら蹊を成す

訳としては、「桃やすももが、花や実をつけていたら、自然に人が集まってくるので、自ずと道ができてしまう」というものです。徳がある人物には、自然と人材が集まってくる例えです。李広将軍は、部下からとても慕われて、李広のためなら命を投げうってでも戦う、屈強な兵士が集まっていました。

社長の徳には、そのような力があります。徳の高い社長の元では、優秀な人材が育っていくのですが、他からも自然と優秀な人材が集まり、会社が大きな仕事ができるようになっていき、社長の志が達成されます。

巨富を築ける可能性

社長の徳に人材が集まって大きな仕事ができることを考えると、アメリカの鉄鋼王、アンドリュー・カーネギー先生(1835~1919年)が思い浮かびます。アンドリュー・カーネギーは、自身の墓碑銘に次のように刻んだと言われています。

Here lies one who knew how to get around him men who were cleverer than himself.

(彼自身よりも賢い人との付き合い方を知った人物がここにいる)

アンドリュー・カーネギーは、ナポレオン・ヒル(1883~1970年)博士との、成功哲学を学ぶ初めての対話の中で、「成功哲学は人間関係の法則のこと」と冒頭で間接的に述べています。(このことが書かれている書籍は、ナポレオン・ヒル著「巨富を築く人、誰でも活用できるそのテクニック」です。)

このことは、デール・カーネギー先生(1888~1955)のご著書「人を動かす」の冒頭でも示唆されています。

徳を磨くことは、能力のある人とレベルの高い人間関係を築くことにも直結することです。徳を磨くことで、アンドリュー・カーネギーのように大富豪にもなることができるかもしれません。

社長の徳の発生源

社長のどういった考えや行動が得を生み出すのか、社長に徳が発生する場面について、考察したいと思います。

気配り

まずは、気配りについて述べたいと思います。徳のある社長は、気配りができる方が多いのです。

気配りは、他人を知り、他人を思いやる心から始まると思います。何か見返りを求めての行為は、気配りとは言えないものです。

思いやりの源泉は感謝と報恩

どうしたら思いやりの心が生まれるのか。それは、幼少のころから親から学ぶ人もいると思いますが、「自分は誰かのおかげで生かされている」という気づきと、それに対する感謝、報恩から生まれてくるものと思います。

今、このコラムを書くためにパソコンを使っています。このパソコンは誰かが製造してくださったものです。また、電気がなければ動きません。誰かが電気を製造してくださっているので、パソコンで仕事ができています。

それらは、自分でお金を払って使用しているものですが、パソコンや電気を自分で製造して仕事をしようとなると、膨大な時間と労力がかかります。それを、こんなに安い金額で利用させていただいています。

会社経営における感謝と報恩

会社の事業が回っていくのは、社員がいるお陰様です。社長に徳がなくて、社員が一斉に辞めていってしまう会社もあるくらいです。毎日、社長のムチャ振りに対して小声で文句を言いつつも、社長に着いて来てくださる社員に感謝です。

そのように考えると、「社員は自分が雇ってあげているのではなく、雇われてくれているのだ。与えられているのだ」と知ることができます。社員に対して、気配りの一つもしてあげたくなるものです。

そして、社長は命があります。太陽に生かされ、地球に生かされ、国家に生かされ、社会に生かされ、社員や家族に生かされているのです。

その与えられているものに気が付いて、深く感謝をする中に、報恩の気持ちが生まれてくるものです。事業活動を通じて社会への恩返しをしていくことが、会社の役割です。その恩返しである事業を大きくしていきたいという目標が、未来ビジョンになります。

社員に対して愛の思いで厳しくもありつつ、さらに気配りができている社長の会社は、良い事業をされていることが多いのです。良い事業をされている企業は、伸びていかざるを得ません。

学徳

徳が含まれる言葉の一つに、学徳があります。学徳とは、学問と徳行を合わせたものと言われています。学問だけでは徳がなく、徳行だけでは物足りない。二つ合わせもって、学徳ということです。

学徳は、日本国内での陽明学の開祖、近江聖人とたたえられた中江藤樹先生(1608~1648年)の言葉とされています。学徳には限りながいものと説いています。

中江藤樹の学徳について、社長向けにごく簡単に述べるとするならば、「もし、社長に徳がないのであれば、勉強不足だ」ということです。それはもちろん、「多くの人を幸福に導きたい」という利他の気持ちからの学徳です。

勉強と学習

勉強に似た言葉で「学習」があります。勉強と学習の違いは、同じような意味ですが、ニュアンスが異なります。

勉強と学習の違い

勉強の「勉」の意味は、努力するということです。努力して強化するわけですから、苦手な読書を行い、時間の無い中で経営研修に参加し、経営の知識や智恵を得ることです。それに対して学習とは、学んで習得していくことです。ある程度は勉強のことも含んでいると思いますが、どちらかと言えば経験から学んで智恵を得ることです。

「勉強は苦手だ」という社長は多いことと思います。では、多くの社長はどのように経営の智恵を得ているのかと言いますと、大部分は経験を通じての学習からです。経営の問題や課題に直面して、必死に考えて智恵を得て、「もう二度と、このような問題は起こさないぞ」と智恵を得るのです。

ところで、さまざまな会社をご支援させていただいている中で、どの会社も、その成長段階で同じような問題や課題が出てきます。それを、あらかじめ勉強して知っておくだけで、右往左往せずにドッシリとした態度で問題や課題に取り組むことができるのです。

そういった社長は徳があると言えます。

愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ

この言葉を述べたのは、19世紀にプロセイン国首相に就き統一ドイツ国を築いた名宰相のオットー・フォン・ビスマルク(1815~1898)です。

賢者は歴史に学ぶということは、勉強をしているということです。では、賢者は経験に学ばないのかと言われると、そうではありません。ですので、厳密に言えば「愚者は経験のみから学び、賢者は歴史にも学ぶ」ということです。

同じような言葉で、中国の故事に、次のような言葉があります。

「君子(くんし)は歴史から学び、小人(しょうじん)は経験から学ぶ。しかし、愚者は経験しても学ばない。」

君子は徳のある人格者のことです。小人とは、器量の小さい人のことです。ビスマルクの述べる愚者は、中国の故事で述べるところの小人に該当します。

さて、ビスマルクや中国の故事の「歴史」を経営に当てはめると、社長は次のような勉強をすると良いでしょう。

- 人間学に当たる勉強(宗教や哲学、故事、成功哲学などの心の法則の勉強)

- 経営の原理原則や経営実務

- 一代で大事業をされた経営者や政治家の偉人伝

- ニュースや話題に出てくる成功者や失敗者から得られる智恵

売上高が下がってしまい、当社にご支援を依頼される社長の中で、普段から勉強している社長は、ほとんどいないことに驚かされます。普段から勉強されている社長は、経営の原理原則を知っておられるので、アドバイスが通りやすいです。

躊躇逡巡

躊躇逡巡(ちゅうちょしゅんじゅん)とは、「決心がつかず、ためらってぐずぐずすること」です。

学徳の足りない社長は、わからないことにぶつかると躊躇逡巡することが多いです。コンサルタントに相談しても、自分で決められないのです。このときに、会社に大きなダメージが出てしまうことがあります。

こういったときは、次から次へと問題が噴出してくるものです。

躊躇逡巡社長

躊躇逡巡社長とは、私の尊敬する経営コンサルタント、一倉定先生(いちくらさだむ、1918~1999)の造語です。景気が悪くなってきて今すぐ決断しないといけないとき、部下からの進言があっても、「ああでもない、こうでもない」と言い訳して小田原評定を繰り返し、ぐずぐずすることです。

社長たるもの、3~5年に1回ほど、会社の存続に関わる緊急度の高い決断をしないといけない場面があります。そのときは、事なかれ主義ではいけません。

決断力を身に付けるためには、社長の仕事とは何か知ること、プラス思考や未来志向、市場分析力などいくつもの要素がありますが、そういった力を身に付けるためにも、勉強と学習が大事です。

2代目社長の躊躇逡巡

また、2代目社長によくあることですが、「会社を継いだら、あれをしたい、これもしたい」といろいろと考えていたとしても、実際に社長になった瞬間に「何をしたらいいのかわからない」と躊躇逡巡になられる方もいらっしゃいます。

これは、とても理解できることです。

そういったことをおっしゃられる社長で共通して言われることは、「先代社長といっしょに仕事をしているときは気が付かなかったが、先代社長はよくやっていた。偉い人だった。」ということです。そこに気が付いた2代目社長は、とても勉強されます。

次期社長が子どもの場合もあります。すると、家の中でゴロゴロしていた親を見ているので、「これなら自分だって社長ができそうだ」と思えることもあります。しかし、実際に社長になってみたら、その重圧に苦しむことになります。

ですので、次期社長候補の方は、社長を師匠として、10年以上は勉強と学習、そして実績を積み重ねていってください。

慎独(しんどく)

慎独という言葉をご存じでしょうか? この言葉は、私が独立起業を考え始めた頃に師匠から教えていただいた言葉です。

慎独とは、「独りで慎む」ということで、意味は「誰も見ていないところで、心正しくすること」、つまり「独りでいるときにサボらないで、勉強していること」です。私は今でも、それを旨としています。

学徳には「人が見ていないところで、何をしているのか?」という内容も、含まれているのではないかと思われます。つまり、社員が見ているところでは、勉強したり仕事をしたりしていても、社員が見ていないところでサボっているようであれば、学徳があるとは言えません。

とある社長のエピソードです。銀座で知り合いの社長たちと終電近くまで飲んだ後に、0時頃に自宅に戻ってきました。その社長は、風呂に入って水を飲んで頭を切り替え、明け方まで経営の勉強をされました。

社長は、本当に24時間仕事をするようなもので、労働基準法など関係がありません。それが社長というものであり、そのようになって初めて「社長らしくなった」と一倉定先生から褒められます。

智仁勇

中国の古典、中庸(ちゅうよう)の中で特について述べられているのが、智仁勇(ちじんゆう)です。そこには、「知、仁、勇の三者は天下の達徳(たっとく)なり」とあるそうです。達徳とは、みんなが実践すべき普遍的な徳だという意味です。

智

智とは、「知」と異なります。「知」は知識や情報のレベル、「智」は経験から得られた「智恵」や、さらなる高レベルの「智慧」を意味します。学徳は、「知」のレベルではなく「智」のレベルまで高まったものです。

智の徳によって、正邪の判断を付けられるということです。社長の智によって、会社を正しい方向に導くことができます。

仁

仁とは、多くの人を幸福に導こうとする愛の心です。これについては、徳の定義のところで述べた通りです。

仁とは真逆の心は、嫉妬です。嫉妬は、「自分さえ良ければ、他人が不幸になっても良い」という気持ちから出てくる、ある種の恨み心です。競合他社に嫉妬したり、部下の成長に嫉妬したりする人は、社長として徳のない人だということです。

勇

勇とは、勇気のことです。現代の用語では、チャレンジ精神とも言えます。智や仁が備わっていても、行動できなければ、何も変わりません。

成長意欲があったり、倒産の危機に瀕していたりする企業のいろいろな目標は、過去の実績からすると不可能なものが多いことでしょう。その不可能を可能なものにしていくことが、社長の役割です。勇気をもって行動し、実績を出した人に対し、人は尊敬するものです。

陽明学で述べているところの「知行合一」に通じるものがあります。

キリスト教や仏教にも見られる智仁勇

智仁勇は、キリスト教や仏教の教えにも見られるのではないかと考えます。

キリスト教に見られる智仁勇

キリスト教での智は、「求めよさらば与えられん」に当てはめたらどうでしょうか。「自分は智を何のために求めるのか」といった仁の心と相まって、天なる父からの大いなる智慧が与えられます。それがまさしく「智」です。

また、仁は「与えよさらば与えられん」に当てはめたらどうでしょうか。キリスト教は愛の教えです。愛は与えたら与えただけ与えられるものです。与え切りの心は、まさしく「仁」です。

勇は、「叩けよさらば開かれん」に当てはめたらどうでしょうか。勇気を出して自ずから行動しなければ、得られるものも得られません。自ら叩いて行動するということは、まさしく「勇」です。

仏教に見られる智仁勇

仏教では、因縁果報(いんねんかほう)に智仁勇を当てはめることができます。因縁果報は、「縁起」や「因縁」などと言われるものです。本来の意味は、「今の現状は、仏が創られた法則の中で原因があって報いとして結果が現れたものである」というものです。

「因」とは思いのことです。これは、どのような思いを持っているのかですが、徳のある思いである「仁」に該当すると思います。

「縁」とは行動の内容のことですが、これは「智」に該当すると思います。良い智があって、初めて良い行動につながります。

「勇」は行動することですが、これは「果」に該当します。

それらのトータルで、思い、方法、行動の内容によって、最後の「報」である報いが得られます。報いの部分は、仏の法則の中にあるので、仏に全託するものです。「どのような思いで、何を行い、どれだけの行動をしたかによって、仏の法則の中で報いがある」というものです。

真善美

真善美という言葉があります。意味は、真とは真実のもの、善とは善なるもの、美とは美しいものを表し、これらが調和されたものが最高のものとされています。真善美は、会社が生み出す製品やサービスにも現れてきます。

この3つは、事業活動をしていく中で、反省テーマになります。

会社が公器なもので、世のため人のために事業活動をしているのであれば、真なる社会づくり、善なる社会づくり、美しい社会づくりの手助けをすることが、徳のある社長の使命です。

真善美を点検する5つのプロセス

因縁果報を会社の何らかの事業活動にお当てはめると、次の何かを実現するための全プロセスにおいて、正しさが大事だということです。

- 動機

- 目的

- 手段

- 課程

- 結果

例えば、「お客様のためだ」や「全社員の生活ため」という善なる動機であったとしても、粗悪なものを高く売りつけることをしていたら、手段が美しくありません。その会社の社長は、徳のある人だとは言えません。ときには大きな不正をしてニュースに出てくる企業もあります。

事業活動におけるこれら一連のことについて、社長が全責任を持つことになります。そのため、社長には社員を指導できるぐらいの徳が必要となります。因縁果報で物事を考え、何かをするときは「これをすると、誰にどのような影響が出るか?」ということを全方位的に考えて、判断できることが大事です。このことが、「先見力」という徳の一種につながります。

経営理念の作成や浸透における真善美

経営理念の作成や浸透も、このプロセスが当てはめられます。

経営理念を作成する、もしくは作成した動機は何でしょうか?

とある社長から、経営理念の作成についてご相談を受けたときに、経営理念を作成したい理由を尋ねたところ、このようなご返答がありました。

「社員を働かせたい」

ここまでお読みになられた方であれば、「この社長は徳がない」と思われたことでしょう。経営理念を、社員を働かせるための道具にしようとしているのです。

儒教と科挙

儒教とは、孔子を始祖とする哲学です。この教えの内容は、多岐に渡るのですが、リーダーに従順に仕えるための方法も説かれています。

隋(ずい)国では、それを試験内容にして、満点近く取ったエリートを官僚として採用するようになり、その後、清(しん)国の時代まで1,000年以上も続きました。

皇帝に仕える官僚は、皇帝に完全に従順であるYesマンでなければなりません。そういった人を採用するために、儒教を道具したような節があります。

経営理念がどれだけ立派なものであったとしても、それを利用する社長に問題があったら、古代中国のように、いずれ滅んでいくということです。

経営理念の作成や浸透において、次のようなことはなかったでしょうか?

- 経営理念を作成しようとした動機に私利私欲は無いか?

- 経営理念の作成や浸透の目的は、世のため人のためか?

- 経営理念浸透の仕方は正しいか?

- 経営理念浸透の課程で、社長や経営幹部だけ治外法権になっていないか?

- 経営理念を浸透させた結果、立派な会社になっているか?

真善美が失われていくパターン

動機が善であっても、「ちょっとぐらいはいいだろう」という例外を作って小さな不正を許してしまうと、ハインリッヒの法則にもあるように、それがエスカレートしていって、大きな事件につながることがあります。

飲酒運転で事故を起こしたニュースを見ていると、「たまたま1回だけやってしまった」と言う方もいらっしゃいます。そういった気の緩みが積み重なり、社徳を失っていき、大きな事件につながるのです。

経営においては、いつもは適正価格で販売していたものを、たまたま新規顧客で事情を知らない企業と取引をすることになり、自社の利益状況が悪くなっていたので、「たまたま1回だけ、値段を釣り上げて売ってしまった」ということもあります。

その例外が常習化していって、ニュースに騒がれる企業になることもあります。

不正を繰り返していた企業の言い訳を見ていると、「会社を守るため、社員の生活を守るため」と美徳のように語られていますが、会社組織での自己保身をしています。

建築士の知り合いが、地方から出てきて都内のリフォーム会社に転職しました。そのリフォーム会社と提携している何人かの職人さんと仕事をする中で、職人さんの仕事に対する考え方に、驚かされたと言います。

依頼した職人さんの施工が悪かったので、それを指摘したところ、職人さん曰く「施工が多少悪くても、仕上がりの見栄えさえ良ければ、それでいいのだ」ということです。そのようなことを、別の何人かで聞いたそうです。

その建築士は、「地方よりも依頼料が高いのに、施工がいい加減であった。東京の職人さんに、職人としてのプライドは無いのか?」と思ったそうです。

その職人さんたちは、仕上がりは「美」が満たされていてリフォーム後の機能を果たしていますから、合格ラインには入っていると思います。しかし、最後の「美」でゴマカシているので、施工段階で「真」や「善」が足りません。その職人さんからは、いい弟子が生まれませんから、組織として成長することはありません。個人としては良いのではないかと思いますが、社長としてやっていくためには、徳が足りません。

ここで社長の徳や社徳を守るためのキーワードは「自制心」です。自制心は、お金の使い方にも表れます。お金については、お金に関する徳のところでご説明いたします。

欲に打ち克つための考え方の一つに、知仁勇があります。欲の性質を知って反省し、愛の気持ちを常に持ち続け、欲に流されない決断力や行動力によって、トータルで欲に打ち克つことができます。

聡明才弁、磊落豪雄、深沈厚重

呻吟語(しんぎんご)によると、1.聡明才弁(そうめいさいべん)、2.磊落豪遊(雄、らいらくごうゆう)、3.深沈厚重(しんちんこうじゅう)という徳の3段階があります。

聡明才弁

聡明才弁の聡明とは、頭が良い人のことです。才弁とは、頭脳と弁舌が優れていることです。これも学徳にもつながるものがあると思います。

社長たるもの、頭が良くないといけません。聡明才弁である人は、先ほどご説明した「知仁勇」の知の部分です。

頭の良さと人情味

会社の社長は、頭が良いことは大前提です。しかし、単に頭の良いだけでは、徳があるとは言えませんし、人が慕ってくることはありません。

頭の良い人は、ときに人を裁いてしまうためです。聡明才弁であり、人情味のある社長は、多少「貪」の傾向が出ていたとしても、許してもらえるものです。人の成長を促すことができる面倒見の良さ、優しさ、寛容さなど、仁の心があれば、その人の徳を下げてしまうこを防ぐことができます。

社長は、負けず嫌いな人が多いわけですが、少し負けてあげる部分もあった方が、人から好かれる社長になりやすいです。

策士、策に溺れる

また、「策士、策に溺れる」という言葉があります。自分の頭の良さに慢心し、柔軟さを欠いて落とし穴に落ちる人がいます。

策を経営に当てはめると、経営方針に該当します。「自分の立てた経営方針に間違いはない」と信じることはよしとして、経営方針通りにやって結果が出なかったときに、それを社員や環境の責任にすると、さらに徳が失われてしまいます。

失敗を恐れる

頭の良い人の中には、失敗を恐れて新しいことにチャレンジできない人も多いです。策を立てて、失敗したときに、それを自分の責任としないことも、失敗を恐れた結果の自己保身と言えます。

聡明才弁であるが故に、前例主義にとらわれてしまって、新しいことにチャレンジできない場合もあります。

部下には「チャレンジ精神が大事だ」とか、経営理念に「チャレンジ」に関することを盛り込みつつも、会社の最高責任者である社長が、会社挙げてのチャレンジに挑戦しない場合もあります。

このような社長は、次の3つのうちのどれかに該当します。

- 大局を忘れてしまった小利口な人

- 未来ビジョンを描けない

- 恐怖心が強い

会社のリーダーたるもの、聡明才弁であるべきことは述べるまでもありませんが、それだけでは足りないものがあります。頭が良いということは徳の一部ではありますが、「それだけではレベルの高い徳とは言えない」ということです。

聡明才弁の負の部分を補って、さらに徳のあるリーダーになっていくために、次の磊落豪遊と深沈厚重があります。

磊落豪遊

磊落豪遊(雄)とは、豪放磊落(ごうほうらいらく)とも言われるものですが、おおらかな性格のことです。社長になって事業がうまくいき、お金持ちになって、豪遊してしまってはいけないと思いますが、磊落豪雄は簡単に述べると、太っ腹で細かいことには気にしない性格のことです。

部下が命令や理念に違反などで失敗したときには、簡単に許してしまってはいけませんが、失敗を受け入れられるぐらいの度量があるということです。聡明才弁な人は、どうしても人を裁いてしまいますが、磊落豪遊の人は器が広いので、清濁併せ持つ性格です。部下に嫌いな人がいたとしても、その人の強みを受け入れる器を持っています。「知仁勇」の仁が一部に当てはまると言えます。

そういったおおらかな性格の社長は、徳があると言えます。

聡明才弁な人は、細かなところに目がいきがちですが、磊落豪遊な人は細かいことに気にしない傾向があります。経営は対局で勝てば良いので、細かい戦いまですべて勝つ必要はありません。高学歴な人が出世しにくい場合には、聡明才弁が故に出世できない部分もあります。出世をしていくため、リーダーになっていくためには、体育会系の部分も必要になるのです。

このおおらかな性格は、真なる意味は、おそらく「自分が正しいと思うことを、批判されても信念を持って積極的な心で耐え抜く」という『忍耐力』や『不動心』のことだと思います。西郷隆盛先生(1828~1877年)をイメージしてください。

打たれ弱い社長だと、打ちのめされている社長を見た社員は右往左往してしまうことでしょう。人は恐怖心があり、前例主義になりがちです。社長には耐える力、逃げずに立ち向かう力が必要です。

ここでご注意なのですが、磊落豪遊が先行してしまって、聡明才弁が欠けてしまってはいけないということです。聡明才弁がなく、磊落豪遊だけがあるとするならば、会社をダメにしてしまうことでしょう。ちなみに、知恵のない勇気のことを、蛮勇といいます。

深沈厚重

深沈厚重とは、常に落ち着いた、どっしりと構えた性格のことです。

優れた指導者は、本当に忙しいものと思いますが、なぜか忙しくなさそうに、どっしりして見えます。

しかし、深沈厚重には、見栄えだけでなくもっと深い意味があるのではないかと思います。つまり、沈思黙考型です。社員の意見や諫言を受け入れ、じっくり考えて、経営判断を出せる人は、徳のある人だと言えます。

会社を経営していると、業績の浮沈はあります。会社が沈みそうなときでも、いつもじっくり考えている社長が「大丈夫だ」と言えば、社員は安心するものです。じっくり考えて一度決めたことは、柔軟性を持ちながらも粘り強く断行していきます。これは、「知仁勇」の勇が一部に当てはまると言えます

社長が徳を身に付ける理由は、「なぜ徳のある社長を目指すべきなのか?」で述べたように「先見力」と「人物を見抜く力」と言っても過言ではありません。これらの力を得るためには、深沈厚重の資質が必要なのではないかと考えます。

簡単にコロコロと方針が変わる社長は、社員はなかなか社長のことを信頼しないことでしょう。しかし、方針の変更があったとしても、普段から深沈厚重な社長でしたら、社員は「社長が方針転換するということは、よほど意味のあることに違いない」と感じ、つき従うものです。

哲学者パスカル曰く「人は考える葦(あし)である」。「人は葦のように弱い存在だ。しかし、考えることができるという、偉大なことが与えられている。それが人間である。」ということです。

最近では「心が折れた」という具合に、何か棒が折れるかのように心が折れてしまう人がいます。また、人は欲のままに流されてしまうような弱い心を持っています。考えることができる偉大なことが与えられた人間ですが、その考えが自己中心的なものであっては、徳のない人です。人はどうしても自分の弱さを克服するために、自己中心的な発想をしがちです。自己中心的な考えを持っている人は、「自分さえ良ければ、それで良い」と考えるので、言い訳の人生、逃げの人生です。そのような人は、リーダーに不向きです。

聡明才弁な人で自己保身に走る人は、その頭の良さを逃げに使っている、自己保身に使っている人も見受けられます。組織として、頭の良い人をリーダーに据えることは大事ですが、自己保身の強い人はリーダーに不向きです。

人は考えること、選択によって偉大な人物へと成長していくことができます。

人が本当に強くなれるのは、自分のためではなく他人のために行動したときです。徳の定義として「自分のこと以上に、他人の幸福を考えている社長」と述べました。自己中心的は発想から抜け出して、人を利する心、人を導いていこうとする心が生まれてくる段階として、磊落豪遊があるのだと思います。人を導く人を導く、つまり大局観を持った人に成長していくことで、より徳の大きな人となっていくわけですが、そういった人は深沈厚重にならざるを得ないのです。

この成長の3段階は、自分自身の成長を確認するだけでなく、人材の見極めの基準にもなります。

人材登用の仕方

経営において人物を見抜く場面は、採用のときや仕入先を選ぶときです。自社が求める成果が得られそうかを基準の一つとすることは大事ですが、それ以外にも人材登用の基準がありそうです。

曹操から学ぶ人材登用の考え方

三国志の英雄の一人、魏の曹操(155~220年)は、広く人材を求めたことでも有名です。その曹操から、人材登用の秘訣を学びたいと思います。

曹操の人材登用

曹操の元には、国を興したときから、曹洪や曹仁、夏侯兄弟、李典、許褚、楽進、徐晃、于禁といった勇猛な武将が数え切れないくらいいました。また、荀彧や程昱、郭嘉、司馬懿や司馬昭といった優秀な参謀にも恵まれました。三国志演義で、官渡の戦いを後方支援しつつ曹操のマインドを支えた荀彧は、ナンバー2のあるべき姿として参考になります。

さて、曹操は豊かな土地を支配していたこともありますが、人材を広く求めることができる性格だったので、蜀や呉に対して何度も何度も攻めていくことができました。

人材を広く求められるということは、清濁を併せ持ち、ある意味で細かいことを気にしない豪放磊落な人物です。このような社長は「人材の強みや将来性を見ることができる」という高いレベルの寛容性を持つ境地に至っていると言えます。曹操は、敗者復活をも良しとしました。

曹操の評価は?

曹操の評価は分かれるところです。三国志演技では、物語を面白くするために、曹操を悪役にしている部分もあります。

しかし、大事業を成すためには、広く優秀な人を集めなければなりません。優秀な人は、徳のある人に仕えるものです。たくさんの優秀な人材が曹操の元に集まってきたということは、徳高き人物であったのではないかと、推測します。

曹操は、とても頭の良い政治にも軍略にも優れた、聡明才弁な人物だったと思われます。

またそれ以上に、徳のあった人物であったことが、近年発見された曹操の陵墓の出土品からも推測できます。

曹操から学ぶ人材登用の仕方

聡明才弁の域を越えられない社長の人材登用は、潔白な人物を求めたり、自分を基準として能力者を求めたりすることがあります。そして、潔白でないところや能力の低いところに注目して、文句を言ったり、冷たく解雇したりすることがあります。

しかし、潔白な人物や、社長と同等以上の能力を持った人物など、世の中にほとんど存在しないのです。どのような人物も、どこかに凹凸があります。人物はある意味で、どこかに凹凸があるので、部分的に秀でた能力を持っているのかもしれません。

徳のある社長は、その凹凸をも受け入れる人物なのです。曹操には、そのような凹凸のある人材を受け入れ、教育し、強みを活かして配置しました。

登場人物を見ていると、「曹操からすると、この人は嫌いな人だろうな」とか、「この人物は、曹操のことを嫌っているが、そのことを曹操は知っているな」と思う人がいます。そういった人物をも、曹操は強みを活かして登用しています。また、自分のことを嫌っている人も、強みで成果を出したら公平に評価し、徳を見せています。

この登用の仕方は、会社経営でもぜひ取り入れたいことです。

蜀と魏の経営を一言で述べるならば、蜀が「徳の経営」で、魏は「人材教育の経営」です。どちらかと言えば、前者は一倉定的な経営、後者はドラッカー的な経営です。どちらのリーダーも、巨大組織の経営者ですので、徳が大事であることは述べるまでもありません。

皆様は、曹操のことをどのように思われるでしょうか?

人物を見抜く直観力で失敗する原因

さて、人物を見抜く力は、ほとんど直感だと思います。徳のある人物は、徳のある人物を見抜くことができます。本田宗一郎と藤沢武夫は、初めて会ったときに、10分ほどの会話でお互いに「この人だ」と感じたそうです。

採用で少しでも私利私欲があれば、とんでもない人を雇ったり、とんでもない企業と取引をしてしまったりする場合があり、後で大きなしっぺ返しが来ることがあります。

先日、とある社長から採用した社員の相談を受けました。社長によると、「採用した人材に、顧客フォローをしっかりして、もっと商品を提案してもらいたいのだが、何度言っても言うことを聞いてくれない。」「客先に行って、自社の悪口を言っている。」とのことでした。その人材を採用した理由は、「大企業で10年ほど勤めてきた人で、技術と営業を経験したので、自社に利益をもたらしてくれそうだった」とのことでした。

この言葉の中に、社長の私利私欲が見え隠れしますし、採用基準は「自社の利益が中心」ですので、仁の心が薄かったと言えます。

人材採用の基準

小さな会社の社長の採用面接を見ていると、次のような、徳のない発言をする方がいらっしゃいます。

- わが社は小さな会社なので、それほど給料は出せないことを承知してもらいたい

- これだけ働いてもらえたら、これだけの給料を出す

- わが社は、お客様に貢献することはもちろんだが、お客様への貢献がないと給料は上げられない

要するに、給料の話ばかりなのです。このような採用の場合、お金の切れ目が縁の切れ目になるという、悲しい結末が待っていることが多いです。そのような夢のない会社に勤めた若者を、哀れに思うことさえあります。

私の場合ですが、採用面接に参加したら、まず自社が将来どのようになるのか、相手が持っている夢は何かといった、夢の話から入ります。相手の面接でのさまざまなしぐさから、どのような性格をしているのか読み解き、私利私欲が入らず公平無私になるように、明確な採用基準と経営計画に基づいて合理的に採用するように促しています。

そして、採用をするときの直感は「自分が損をしたとしても、この人を引き上げてあげたい。しかし、もし途中で離れていったとしても、『自分に徳が無かった』ということで恨むこともない。」と思えるような人を採用するようにアドバイスしています。

徳のある人物は、先見力でもって人を導くだけでなく、「我社は、世のため人のために貢献するために何を目指すのか」といった利他の大義名分を示すといった、仁の深さが大事です。それを本気で目指していく後ろ姿に、社員は社長の徳を感じるのだと思います。

無欲の大欲(理想を描く力)

無欲とは、欲のない人のことです。大欲とは、大きな欲のある人のことです。この矛盾する言葉が組み合わさった言葉があります。

無欲の大欲とは、後に「社長の経営姿勢の成長段階」でもご紹介しますが、「自分の利得のためではなく、多くの人の幸福のために、何か大きな仕事をしたい」という願望のことです。

この願望が実現した姿を理想として描き、その実現に向けてのみに全力を尽くす社長は、徳のある社長です。智仁勇の仁が、相当なレベルで高まっていると言えます。

仏教では、「利自即利他」という言葉があります。自分を利することが、利他に通じることです。つまり、無欲の大欲は、願望の実現性と社長の徳が、相乗効果で成されていくものと思います。

まずは、利他のための立志が大切だと思います。それを大義名分として、会社の未来ビジョンとして掲げると良いでしょう。

お金に関する徳

無欲の大欲を実現していくためには、お金の使い方や得方などの徳も心得る必要があるのではないかと思います。

三福(さんぷく)

幸田露伴先生(1867~1947年)の言葉で、「三福(さんぷく)」というものがあります。3つの福とは、

- 惜福(せきふく)

- 分福(ぶんぷく)

- 植福(しょくふく)です。

ここで福とは、平たく言えば、お金のことです。それぞれを簡単に説明すると、次の通りです。

惜福

惜福は、「福を惜しむ」と書いて、お金を惜しむことですが、ケチのことではありません。商売で成功したことを吹聴したり、無駄遣いしたりせず、将来のために貯めておくことです。ダム経営や資本主義の精神とも言えます。

分福

分福は、「福を分ける」と書いて、お金を分け与えることです。お金を独り占めしないで、社員の評価に応じて給料を出してあげることは、分福に当たります。

植福

植福は、植樹のように福を植えること、つまり未来投資のことです。植林をしても、その木が財になるのは、自分の命が終わった後かもしれません。自分の利益を超えて、未来の人のための福を植える行為です。

三福はお金に限ったことではなく、智恵も該当します。智恵を自分のものだけにするのではなく、智恵を蓄積して、その智恵を別の人に分け与えて、将来のために智恵を提供していくことが、大きな仕事をしていく社長には大事な考え方です。

本田宗一郎の分福

ここで、本田宗一郎の分福の事例をご紹介いたします。

本田宗一郎が東海精機重工業を経営していたころ、時代は大東亜戦争の真っ最中でした。多くの企業では人手不足に陥り、品質の改善や生産性の向上に苦労していました。

ヤマハ楽器では、合板の技術があったので、木製の飛行機のプロペラを製造していました。プロペラを1本製造するために、ベテラン技術者でも1週間かかっていたそうです。

軍からの需要に応えられなくて困っていたヤマハ楽器は、軍を経由して東海精機重工業の本田宗一郎に相談がありました。本田宗一郎はさっそくヤマハ楽器の工場に行き、プロペラを自動で削り出す工作機械を開発し、納品しました。

今まで1週間かかっていたプロペラの製造が、なんと半自動で1日に2本も製造できるようになり、誰でもプロペラが削り出せるようになったそうです。

これは、まさしく技術の分福です。

それから10数年後に、本田技研工業とヤマハ発動機がオートバイ開発でバトルをする時代が来るとは、誰も思ってもみなかったことでしょう。

ヤマハ楽器を支援した時期は、日本がそろそろ危ないと思える時期に入ってきていました。東海精機重工業の経営者だった頃に、世のため人のための事業活動を学んだと思われます。

本田宗一郎は、本田技研工業を設立した後ぐらいから、競合他社が出てくることを喜んでいた節があります。「競合他社がいなければ、業界は衰退していく」と考えていたので、競合他社に対して経済的や技術的に支援したりアドバイスしたりしたことが、何度もありました。

このような経営者としての徳の成長は、後ほどご紹介いたします。

社長のお給料のバランス

さて、お金の話に戻しましょう。社長は、自分のお給料を自分で決めることができます。世間相場というものもあります。しかし、私は安定した会社にするために、社長のお給料は充分に利益が出たら充分な金額を得ても良いと思っています。

社長のお給料のバランスについて、洪応明が著したとされる、中国古典の「菜根譚」の中の一節に、お金に関して次のようにあります。

寵利は人前に居るなかれ。徳業は人後に落つるなかれ。受享は分外に踰ゆるなかれ。修為は分中に減ずるなかれ。

訳してみると、「自分の利益を追求することは人よりも控え、徳行は人に遅れを取らず、お給料は限度を超えず、修行は人並みを下回ってはいけない」ということです。

この内容を分割すると、4つに分けられます。

1つ目は利益についてです。会社が高付加価値商品を提供しているのであれば、相対的に利益がたくさん得られることでしょう。しかし、人一倍に利益追求は良くないということです。2つ目は徳の行いです。社長は、人よりも積極的に徳を積む行為をしていった方が良いということです。3つ目はお給料の限度について述べられており、4つ目は修行についてです。

要するに、社長は「自分が得る報酬に倍する価値を提供すべき」ということでしょう。金額的には、小企業の社長であれば、5~10倍の価値を提供するぐらいが、通常であると言われています。

このことは、事業経営にも表れてきます。

会社が儲かったときに、そのお金を投資に回すことは良いことですが、ムダに使ってしまう人もいます。投資と称して無駄遣いをしてしまう社長もいます。儲かったとしても油断せず、「勝って兜の緒を締めよ」です。

ここでの社長の徳のキーワードは、「自制心」です。

大きな企業では仕組みで事業が回っていくところがありますが、中小企業の社長は自由です。自由であるが故に、欲に負けない自制心が大事になります。

三輪清浄(さんりんしょうじょう)

では、そのお金をどのように得て、どのようなマインドで使うのか。これも、仏教の教えで「三輪清浄(さんりんしょうじょう)」というものがあります。

三輪清浄は、これら3つが清らかであることを教えています。

- お布施を施す人

- 施しを受ける人

- 施す物

三輪清浄は、寄付について説かれたものですが、これをビジネスに当てはめると、社長の心が清らかであり、お客様や取引先には清らかな人を選び、正しい売り方で、正しい商品やサービスを提供するものと言えます。

これは理想論かもしれませんが、そのようにできるための基になるものは、社長の徳でしょう。

寄付について

三輪清浄の続きになりますが、寄付について、事例を交えて少し考察しておきたいと思います。寄付の仕方も、徳と関係があるからです。

徳のある社長は、学校や慈善団体、神社やお寺などに寄付をすることが多いと思います。寄付は、三福の「植福」に当たります。

「儲かったら寄付をしたい」と考える社長

「儲かったら寄付をしたい」とお考えの社長が少なからずいらっしゃいます。とても素晴らしいことですし、そういった考えの社長が増えたら良いと思います。

しかし、私が出会ってきた社長の中で、そういった発想をする社長の会社で儲かったところは、まずありません。

それはなぜでしょうか?

理由は簡単で、私利私欲があるからです。

そういった発想をする社長からよく言われることは、要するに「儲かったら寄付をしたいから、集客ホームページを安く制作してもらいたい」という具合です。

一見徳があるように思えるのですが、社員や仕入先に支払う金額を安くするための口実にしていることがあるのです。美談を使った搾取の精神です。社員や仕入先に適正な金額を支払うことが、実のところ社会貢献につながるのです。寄付はその後なのです。

また、徳があるけれども今現在お金のない社長なら、「今は1,000円しか寄付ができないけれども、いずれは大きな金額を寄付したい」という具合に、現在手持ちのお金を少しでも寄付しているはずです。

寄付するときに名前を出すと徳を失うのか?

寄付をするときに自分や会社の名前を出すことは、私はケースバイケースだと思っています。

もちろん、寄付をすることは、とてもすばらしい行為です。しかし、売名行為で寄付をすることは、徳を失ってしまう可能性があります。

中には、巨額の寄付を名前を出して行う社長もいらっしゃいます。

大震災のときに、有名企業の社長が個人所有の資産を寄付し、実名を出したことで、騒がれたことがありました。「寄付を通じた売名行為だ」ということです。違う見方をすると、実名を出すことで、「あの人が出したのだから、私も出そう」という寄付の連鎖が起こるので、矢面に立たれた可能性もあります。

多額の寄付を匿名でやり続けた安田善次郎

明治時代から大正時代にかけて、さまざまな事業を立ち上げられて大富豪になられた安田善次郎先生(1838~1921年)がいらっしゃいます。

この方は、世間から守銭奴だと言われていましたが、実名を公表せずに多額の寄付を行っていた慈善家でもありました。

東京大学にある建物で、通称「安田講堂」と言われている講堂があります。日比谷公園には日比谷公会堂があります。これらの建物の資金を出したのは、安田善次郎です。それぞれ、今の金額に強引に換算すると、それぞれ15億円と60億円です。他にもたくさんの功績がありました。

しかし、安田善次郎は「名声を得るために寄付をするのではなく、陰徳でなくてはならない」ということで、寄付をすべて匿名で行っていたのです。

そのような安田善次郎ですが、暴漢に自宅を襲撃されて殺害されました。加害者によると、「安田善次郎は、あれだけ巨万の富を築いたのにもかかわらず、国家社会を無視し続けた守銭奴だ」とのことでした。

大きなお金を儲けた人は、どうしても人々から嫉妬を受けてしまいます。その嫉妬を回避して、自分を守るという意味でも、寄付を公表した方が良い場合があるのです。

寄付はいつから行えばいいのか?

できれば、今日から行ってください。100円でもできるはずです。「そんな小さな金額は恥ずかしい」と思われた方は、100万円単位でもなさってください。

会社の財務状況によっては、「寄付をする前に、まず社員に給料を出してあげたい」とお考えの社長もいらっしゃることでしょう。そういった社長は、100円から始めてみてください。手持ちの100円を寄付することで、会社が倒産することはありません。

寄付をすると私利私欲が消えいていく

「寄付は、私利私欲が無くなってからやればいいのか?」と疑問に思われた方もいらっしゃるかもしれません。私の考えですが、最初は私利私欲があったとしても寄付をした方が良いと思います。100円であっても、寄付をしないよりは、圧倒的に良いからですし、寄付は心を豊かにしていきます。

寄付を繰り返してしているうちに、少しずつ私利私欲の部分が消えていき、社長の徳が増していくことにつながります。

毎年大きな寄付をされる社長の何人かに、「なぜ寄付をしてるのか?」と訊ねたことがあります。すると、「それが楽しいから」とか「それが私の役割だから」といった答えがありました。私利私欲の無いご返答でした。そういった方々は、寄付することが当たり前なので、寄付をしたことを自慢したりはなさいません。

寄付で寿命が延びることも

また、寄付の効用として、私利私欲を消していくだけでなく、寿命を延ばし、さらには巨万の富を得るという見返りもあります。その典型例の社長が、米国石油王のジョン・ロックフェラー先生(1839~1937年)です。

ジョン・ロックフェラーは、敬虔なクリスチャンでしたが、ビジネスでは人を打ち落としてでも儲けるように見える手法を取っていました。そのようなことで、多くの人から呪われていたようです。

人の呪いをたくさん集めた人は、寿命が縮まるようで、ジョン・ロックフェラーは50歳前後に死にそうになっていたと聞きます。体はやつれ、頭の毛はすべて抜け落ち、カツラをかぶっていました。

そのときに、儲けたお金を寄付するように勧められ、素直に従います。

キリスト教会をたくさん建立したり、医療研究に寄付をされ、アメリカ南部で流行っていた奇病の撲滅に貢献されたりしました。シカゴ大学の建立では、たいへんご苦労されたようです。

ともあれ、ジョン・ロックフェラーは100歳近くまで長生きされ、アンドリュー・カーネギー先生(1835~1919年)と競争して、本当にたくさんの寄付をされました。

当社は東京都港区に会社があります。会社の近くに「港区立郷土歴史館」という施設があります。ここは、もともと1938年にオープンした旧公衆衛生院でした。この建物に寄付をしたのは、ロックフェラー財団でした。ジョン・ロックフェラーは、遠い異国の地の人々のために貢献してくださいました。

寄付をすることは偉いと思いますが、寄付を自慢することは、徳を失ってしまいます。見返りを求めての寄付であっても寄付を重ねていくと「心が浄化されていく」という感覚になります。そういったこともあることを知っておいてください。

どういったところに寄付をしたらいいのか?

社長は寄付をどういったところにされるのか、興味関心のある分野に寄付をすることが多いです。寄付する先を見たら、社長が何を考え、どのような社会を目指しているのかが分かります。

寄付する先は、1か所とは限りません。資産家の社長であれば、いろいろなところに寄付されることと思います。

寄付する先にも、正しい組織と正しくない組織があります。例えば、海外では大富豪がテロ組織に寄付をしていることもあるのです。

寄付する先の組織が正しいか正しくないのかの判断は、社長ご自身の良心や信仰心などにお任せします。

「寄付する先が正しいか正しくないかの判断ができない」とお考えの方は、次のことをお考えください。それは

その組織が、日本中や世界中に広まったら、日本や世界は真善美の基準に適うものになるか?

テロ組織が日本中や世界中に拡がったら、それは悲しい世界が広がると思います。反対に、マザーテレサ(1910~1997年)聖女のような人々の魂を救済する活動が世界に拡がり、それを政治で補えるようになれば、世界は美しくなると思います。

社長は創業期から徳があるべきなのか?社長の成長段階

もし、「社長は創業期から徳があるべきなのか?」と聞かれたら、「もちろん」と答えたいと思います。しかし、現実的に起業したばかりの社長が、全員が徳のある人とは限りません。

必死に経営していく中で、ある時は頭をコツンと打ち、ある時は落とし穴にはまって、ある時は成功していく中で、徳の原型となる教訓をつかんで成長していくものと思われます。

社長の経営姿勢の成長段階

「社長は、事業経営に本気で取り組んでいく中で、段階的に成長していく」ということを発見しました。

その段階を先に述べるとするならば、次の通りです。

- 第一段階の経営姿勢「自我の経営」

- 第二段階の経営姿勢「利他の経営」

- 第三段階の経営姿勢「天下国家のための経営姿勢」

一代で大企業を築いた社長の経歴を分析すると、ほとんどと言って良いほど、この段階で成長しています。そして、それぞれの中間で、人生観の変化を促される挫折を経験しています。

第一段階から第二段階にステップアップするときに、徳が発生しだします。第三段階の経営姿勢では、実績と相まって徳が急成長していくものと思われます。

本田宗一郎の経営姿勢の成長

本田宗一郎が、自ら起こした主な会社は次の3社です。

- アート商会浜松支店

- 東海精機重工業

- 本田技研工業

それぞれの会社を経営している頃の本田宗一郎は、経営姿勢の進化が見て取れます。

第一段階の経営姿勢「自我の経営」

1928年(昭和3年)、本田宗一郎(21歳)は一流の自動車修理技術を身に付けて、のれん分けを許され、アート商会浜松支店を開きます。

この頃の本田宗一郎は、「遊ぶために金儲けをしていた」という節があります。

20代前半にして、技術力の高さは地域一体に名を馳せるほどで、浜松のエジソンと称されていました。金属製のホイールや自動車修理のリフトなどの特許を持ち、相当儲けていたようです。

しかし、その儲けたお金を、芸者遊びを中心に、パーッと使っていました。さち夫人はご苦労なされたことでしょう。

初期的な経営の原理・原則は、父や師匠の榊原郁三から教わっていましたが、大きな事業を行うための経営姿勢には至っていませんでした。そのたっめ、そのような技術があっても、会社は大きくしていませんでした。

この段階では、もちろんお客様に貢献することや自社の経営のこと、社員の生活ことを考えています。考えているのですが、仁の範囲が「自社の利益に直結しているか?」という狭い範囲なのです。

この自己中心的な発想で経営している段階の経営姿勢が、「第一段階の経営姿勢」もしくは「自我の経営」です。

この段階の社長は、徳の大切さを理解していても、わが社の未来ビジョンが描けずに、数字だけで会社経営をしようとしてしまいます。言い換えれば、数字の切れ目が社員やお客様とのご縁の切れ目という、自己中心的な経営をしているのです。

とは言うものの、そのような経営をしてい社長であっても、会社を倒産させてしまう社長よりはましであることを付け加えておきます。

第二段階の経営姿勢「利他の経営」

本田宗一郎は、20代後半になると、新今後の時代の流れを読み、ピストンリングの開発に目覚めます。

1937年(昭和12年)、本田宗一郎(31歳)はピストンリングの製造に成功し、アート商会浜松支店を弟子に譲渡して、東海精機重工業を立ち上げました。(東海精機重工業は、東海精機株式会社として現在も残っています。東海精機株式会社の沿革はこちら。)

この頃の本田宗一郎は、事業経営を行う理由として「社会的責任を果たすため」という公器的な考えを持つまでに成長していました。

本田宗一郎がもともとピストンリングの開発をし出したのは、「資源が少なくても利益が出るものを開発したい」という私欲からでした。ところが、ピストンリングはエンジンにはなくてはならない部品だったので、戦時中にエンジンの需要が増え、「その需要に応えたい」と社会的責任に目覚めた可能性があります。

この時期の、社会的責任のための経営姿勢を「第二段階の経営姿勢」もしくは「利他の経営」と名付けたいと思います。

この経営姿勢を持った社長は、徳のある人物だと思います。このような経営姿勢の社長は、優秀な人が集まり、会社が成長していきます。敵をも味方に変えてしまうほどの徳が出てきます。

ところが、社長がこの経営姿勢のままで会社が大きく成長してしまったら、会社を倒産させてしまうか、別の経営者に代わってしまうことが多いのです。

創業社長は、事業で成功して自我の欲望が満たされても、第一段階の経営姿勢では空虚感が抜けずに悩み、事業を停滞、あるいは倒産させてしまいます。そこで反省して第二段階の経営姿勢に成長できた社長は、第一段階のときよりも大きな事業を成しますが、ここでも挫折を経験してしまうのです。

本田宗一郎の場合、東海精機重工業はトヨタ系列の子会社になり、終戦とともに本田宗一郎は会社を辞め、全株式を売却しました。

第三段階の経営姿勢「天下国家のための経営姿勢」

第二段階の経営姿勢で挫折し、「自分の経営姿勢はまだまだダメだった」と反省した場合に、巨大企業に成長していく可能性を秘めた第三段階の経営姿勢に進みます。それは、「天下国家のための経営姿勢」です。

この境地は、「無欲の大欲」でもご説明しましたが、「自分の利得とは直接関係のない多くの人々の幸福のために、大きな事業を成していく」という考えに至る境地です。

終戦を迎え、本田宗一郎はオートバイの会社を設立します。そして、高性能なオートバイを開発し会社も大きくなってきたときに、本田宗一郎は「オートバイの製造を通じて、日本を一流国と認めさせたい。エンジンで世界を変えたい。」という第三段階の経営姿勢に目覚めます。

本田技研工業が15年ほどかけて世界のホンダになっていく中で、本田宗一郎は利己心が完全に消え、公器な社長へと経営姿勢を昇華させていきました。

このときに出会う人物が、実は本物の人物なのです。本田宗一郎の場合は、藤沢武夫先生(1910~1988年)と河島喜好先生(1928~2013年)でした。

先ほど、「徳のある社長に人材が集まる」のところで、「類は友を呼ぶ」のご説明をいたしました。経営姿勢に私心が一切なく、天下国家のために事業をしていきたいと本気で思い、その実力を持っている人には、それを支えたいと考え、経営姿勢に私心がなく、実力のある人が寄ってくるのです。

その人物こそ、理想のナンバー2であったり、理想の技術開発者であったりします。

本田技研工業は、藤沢武夫の経営センスと、河島喜好の開発力によって、創業から10年ほどで世界一のオートバイメーカーに成長しました。

他の経営者を調べていても、必死に経営して大会社を築いた社長は、たいていこの段階を踏んでいます。私の尊敬する、松永安左エ門先生もピタリと合致しています。

社長の徳は誰が評価するのか?

社長自身が「私は徳のある人物なのだ。だから私を尊敬しなさい。」と自分で評して言ったところで、周りからは、「なんと徳のない人でしょう」とか「とりあえず尊敬していると言っておこう」と思われるに違いありません。社長の徳を評価する人は、明らかに他人です。

誰かが、徳のある社長と接したときに、「この社長は徳があるな」と感じてくださることがあります。また、その人が、別の場所で、「あの社長は徳のある人だ」と噂してくださることもあります。

また、社長に感化された社員が、社長を見習って徳力が出てくるような勉強や学習をすることがあります。そのような社員の姿、開発された商品、サービスの質などを見て、「こんなに立派な社員や商品のある会社の社長は、とても立派な人に違いない」と評することもあります。

つまり、社長の徳の評価は、直接会った人や、社員や商品・サービスに接した人がします。

日本では、報徳神社や東郷神社のように、徳のある人物を神格化して認める文化があります。しかし、会社の社長の場合、胸像になることはあっても、祭られた人は、私の知る限りいません。松下幸之助は、祭られても良いと思いますが、「経営の神様」という称号で終わっています。

徳があるように思ってもらいたい社長

徳のない社長の中には、自分が如何に徳のある人物なのかを、他人に押し付けようとする人がいます。自分自身で「自分は徳のある人物なのに、誰もそのことを分かってくれない」と思っています。

普段からそのように思っていなかったとしても、なぜかそのように思われるように行動してしまうことがあります。例えば、次のようなことにご注意ください。

- 社員や仕入先に「オレを尊敬しなさい」と命令している

- 自分が如何にお金持ちなのかを自慢するように振舞っている

- 会社に自分の胸像や肖像画が飾ってある

1つ目は、よくあることと思います。自分が一所懸命に営業してきて稼ぎ、社員にお給料を払っているし、仕入先に代金を払っているので、そういった気持ちになることも理解できます。しかし、尊敬しろと言われても、なかなか尊敬できるものではありません。

相手を尊敬する気持ちは、自然に生まれてくるものです。相手にもいろいろな事情があり、仕事にミスをしたり、納期が間に合わなかったりして、自分がなめられているような気持ちになり、「尊敬しろ」と言いたくなる場面もあります。しかし、相手の立場に寄り添えるような徳のある社長は、「尊敬しろ」とは言いません。

「お金に関する徳」の項目で、お金に対する考え方をいろいろと述べてきました。お金に対する自制心のある人は、普段から大盤振る舞いはしませんし、お財布の扱いにも注意します。

3つ目は、私は出会ったことがありませんが、そういったことをする社長もいると聞きます。胸像などは、立派な故人を称え偲ぶためのものです。

徳のある社長であっても無名であることがほとんど

会社の社長は、徳のある人であったとしても、多くの場合が忘れられていってしまう運命にあります。一部の大企業では、社史などで社長が徳のある人物に描かれ、残されていく場合もあります。

実のところ、徳のある社長は「自分が無名であっても良い。名が知られなくとも良い。」「私の人生をかけて、天下国家のお役に立てたのであれば、それで良い。」と考えるものなのです。

そういった社長を、廻りの人たちが見て、持ち上げてくれるものです。

私は、「徳のある社長が無名で終わることはもったいない」と感じています。そこで、チームコンサルティングIngIngでは、将来的に社史編纂をサービスの一つに加えようと考えています。

以上、社長の徳について、考えているところを、さまざまな角度からまとめてみました。ここまで長い文章をお読みになられた貴殿は、徳のある方か、求道者だと思います。

徳とは、目に見えないものなので、言葉で表すことが難しいですが、明らかに存在するものです。私の心境が進むにつれて、もっと明確に述べることができるようになるかもしれません。そのときは、この記事をブラッシュアップしたいと思います。

私は徳のある社長を目指している端くれですが、そのような私といっしょに徳を学んでいただける社長に出会えることを願っております。

この記事の著者

経営・集客コンサルタント

平野 亮庵 (Hirano Ryoan)

国内でまだSEO対策やGoogleの認知度が低い時代から、検索エンジンマーケティング(SEM)に取り組む。SEO対策の実績はホームページ数が数百、SEOキーワード数なら万を超える。オリジナル理論として、2010年に「SEOコンテンツマーケティング」、2012年に「理念SEO」を発案。その後、マーケティングや営業・販売、経営コンサルティングなどの理論を取り入れ、Web集客のみならず、競合他社に負けない「集客の流れ」や「営業の仕組み」をつくる独自の戦略系コンサルティングを開発する。